※2023年4月18日:2023年の最新情報に更新しました。

「介護施設のBCP策定が義務化」されることになりました。

「義務化の内容は?」

「従わないとどうなるの?」

「具体的にはどんなものを作るの?」

など、分からないことが多いという方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では「介護施設のBCP策定」に関して全体像も分かりやすく解説していきます。

ぜひ今後の BCP対策 に向けて、お役立てください。

省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、

あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。

目次

BCP対策とは?BCMとは?

介護施設のBCP対策義務化の本題に入る前に、

まず基礎知識として「BCP対策」や「BCM」とは何か?確認しておきましょう。

BCP対策とは?

BCP とは、事業継続計画(Business Continuity Plan)の頭文字から取った言葉です。

「事業継続計画」の名前の通り、

感染症や災害時などの緊急事態においても、事業を継続させるために

予め立てておく「計画」のことです。

・緊急時の責任者や連絡網の整備

・感染症拡大で不足する可能性のある消毒液等を備蓄しておく

・停電に対して、非常用電源を導入しておく

・感染症拡大で人員不足になった場合に備えて、予め外部人員確保の約束をしておく

・・・等

このように様々なことを想定して「計画」しておきます。

「防災」との違い

災害に備えるというと「防災」が浮かぶと思います。

「防災」と「BCP」は非常によく似ていますが、

防災は「人命や建物を守るためのもの」であるのに対して、

BCP対策 は「人命や建物を守る事に加えて『事業継続』も含めた対策」

と考えると分かりやすいです。

BCMとは?

BCMとは「BCP を運用/マネジメントすること」です。

事業継続マネジメント(Business Continuity Management)の頭文字からそう名付けられています。

BCP は「計画」です。

しかし計画しただけで、実際に緊急事態に対応できません。

立てた「計画」がいざという時にしっかり実行できるように、

BCP で定めた計画を施設全体に落とし込み、普段から訓練や教育を行う。

そして定期的に見直しし、新しい知識や災害への対策を盛り込むことでより精度を上げて行くのが

BCM の役割です。

BCP対策 として計画を立てるだけでなく、

「BCM」で実効性のあるものにしていくことが非常に重要です。

介護施設のBCP対策とBCMが義務化

そして、この「BCP対策」と「BCM」が介護施設において義務化されることになりました。

BCP対策だけでなく「BCM」も義務化

厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」には、下記のように定められています。

○業務継続に向けた取組の強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。

(※3年の経過措置期間を設ける)

引用元:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」

「業務継続に向けた計画等の策定(BCP対策)」を義務付けるされているだけでなく

「研修の実施、訓練の実施等」 BCM に対しても義務付けるとされている点も

注目しておくべきところです。

義務化はいつから?

上記の介護報酬改定にて、BCP対策/BCM は令和3年度(2021年)に定められましたが、

いずれも「3年の経過措置期間を設ける」とされているので、

2024年までに「運用も含めて」実施しておく必要があります。

そのため、2023年度までには BCP対策 を定め、

ある程度の運用実績を設けておく必要があります。

義務化に従わないとどうなる?

それでは、この義務化に従わない場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか?

2.裁判で賠償を負う可能性がある

3.社会的責任を追及される可能性がある

4.BCMの不備で法的責任を問われる可能性も

1.介護報酬が減算される

令和3年度介護報酬改定では、介護報酬が0.70%上がる改定がされています。

その内、0.05%が、感染症対策への評価とされています。

つまり、BCP 策定や BCM を実施していなければ、介護報酬が減算されることになります。

2.裁判で賠償を負う可能性がある

義務化が定められている中で、BCP対策 や BCM を実施しておらず

入所者や職員の人命や健康に被害が及んだ場合、訴訟による賠償責任を負う可能性もあります。

3.社会的責任を追及される可能性がある

訴訟などだけでなく、報道などにより社会的責任を追及される可能性もあります。

4.BCMの不備で法的責任を問われることも

BCP 策定をしていても、BCM が実施されていなかったことで

法的責任を問われる判例も出ています。

東日本大震災において、災害対策マニュアルに従った非難を行わなかったことにより

園児5名が亡くなり、法的責任が争われた裁判です。

日和幼稚園は高台に位置しており、園の災害対策マニュアルでは「地震があった際には

津波の可能性を考えて、一旦園内に待機させる」という内容になっており、

この内容が園の実態をみると合理的でしたが、

実際にはこのマニュアルが周知されておらず、

保護者の元に送る判断をした結果、その途中で津波に遭い、園児5名が亡くなってしまいました。

裁判では、園児1人につき4000万円以上の損害賠償が認められています。

(最終的には、高裁にて和解により終結)

「日和幼稚園バス津波被災事件(仙台地裁平成25年9月17日判決)

BCP対策を行う3つのメリット

反対に、BCP対策/BCM を行うことで得られるメリットを見て行きましょう。

メリット2.税制優遇が受けられる

メリット3.ワクチンの優先接種が受けられる

メリット1.入居者・職員の生命と事業を守ることが出来る

BCP対策を策定し、BCMを実施して実効性のあるものにしておくことは、

入居者・職員の生命と事業を守ることに繋がります。

メリット2.税制優遇が受けられる

「業継続力強化計画の認定制度」による税制優遇を受けることができます。

(税制優遇については、後半に詳しく解説します)

メリット3.ワクチンの優先接種が受けられる

BCP対策を行っている介護事業者は、感染拡大時にワクチンの優先接種を受けることが出来ます。

(特定接種)

第二十八条

政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。

一 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。

引用元:「新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和三年四月一日施行)」

この条文の中にある「登録事業者」は、下記条件を満たすことでなれます。

2.産業医を選任していること

3.BCP対策を行っていること

介護事業は登録対象の業種であり、産業医の選任は不要とされていますので、

BCP対策を行っていることが、ワクチンの優先接種対象となる条件になっています。

介護事業者のBCP対策の特徴

BCP対策は、さまざまな業種で策定されています。

ここでは、介護事業のBCP対策の特徴について解説して行きます。

・介護施設への脅威

・介護施設のBCP対策の他業種との違い

・介護施設のBCP対策の基本的な考え方

・感染症と自然災害2つのBCP対策

介護施設への脅威

感染症の拡大に加え、自然災害のリスクも近年高まっています。

さらにその両方が重なる「感染拡大時の自然災害被災」のリスクもあります。

「感染症」による介護施設へのリスクの特徴

新型コロナウィルスやインフルエンザは、介護施設の入所者でもある

お年寄りや疾患のある方が特に重症化しやすく、生命の危険も大きくなります。

「自然災害」による介護施設へのリスクの特徴

自然災害時にも、若い人や健康な人に比べて

避難が難しい面があり、また停電によって医療機器が停止すると直接生命の危険に繋がります。

感染症拡大でも自然災害でも「生命の危険に直接関わる」リスクが高い

このように、一般的な事業に比べて

「感染症」に対しても「自然災害」に対しても

介護施設には「生命の危険に直接関わる」リスクが高いと言えます。

介護施設のBCP対策の他業種との違い

つまり介護施設のBCP対策の他業種との大きな違いは、下記のようになります。

・要介護者やそのご家族にとって、生活するうえで欠かせない事業である

一般的な事業に比べて「事業を維持して行く責任が重い」とも言えるのです。

介護施設のBCP対策の基本的な考え方

介護施設のBCP対策を考える上では、下記のような観点を持つ必要があります。

図のようにまず、「介護サービスを中断させない」

それでも中断せざるを得なくなった場合には「速やかに復旧させる」

2段構えの対策で、それぞれ予め対策を考えておく必要があります。

1.介護サービスを中断させない

自然災害や感染症蔓延が起こった際にも、

介護サービスを中断させないように予め備えておく必要があります。

必要な資源を守る

介護サービスを中断させないためには、介護サービスに必要な資源を守る必要があります。

・職員

・建物

・資材

・ライフライン(電気・ガス・水道) 等

上記のような資源をいかにして守るかを BCP で定めておきます。

2.中断した場合は速やかに復旧させる

それでも中断せざるを得ない場合、速やかに復旧させることも重要です。

資源を補う

・停電した場合には、非常用電源を使用する

上記のような対応で、不足した資源を補います。

重要業務を優先して取り組む

職員の不足やライフラインの途絶などで、通常通りの業務を行うのが困難な場合

「重要業務を絞り込み、優先して取り組む」ことで対応します。

感染症と自然災害2つのBCP対策

感染症と自然災害では、対応すべき内容が異なるため、

BCP対策もそれぞれ策定しておく必要があります。

厚生労働省からも、感染症と自然災害の2種類のBCP対策のガイドラインが発行されています。

「介護施設・事業所における新型コロナウィルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

「感染症に対するBCP」作成の流れ

それでは次に「感染症に対するBCP」作成の流れを見て行きましょう。

・BCPは「ひな形」に沿って作成できる

・BCP作成5つのポイント

BCPは「ひな形」に沿って作成できる

BCP作成の際には、厚生労働省から公開されている「ひな形」に記入しながら

作成していくとスムーズです。

ひな形以外にも、決定事項や普段の管理などのフォーマットとして活用できる

「(様式)ツール集」も併せて活用する良いでしょう。

ダウンロードは、厚生労働省のHPから行えます。

厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」

※上記リンク先の2段落目に各種資料のダウンロードリンクがあります。

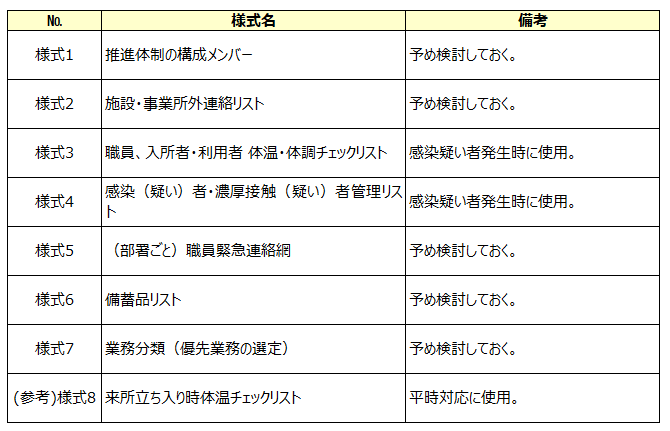

「(様式)ツール集」とは?

BCPで決定する責任者や連絡先、また備蓄リストや感染者が出た場合の管理表など

BCP作成時の決定事項だけでなく、管理運用していく際にも活用できるツールがExcel形式でダウンロードできます。

(様式)ツール集には、上記内容の管理シートが含まれています。

備考欄に「予め検討しておく」と記載されている項目は、BCP作成時に決定して記入しておきます。

「ひな形」は施設の業態ごとに「3種類」

BCP作成のひな形は、入所系、通所系、訪問系の3種類があります。

該当する業態のひな形を使用して作成して行きましょう。

BCP作成5つのポイント

前述したひな形や(様式)ツール集に沿ってBCPを作成して行く際に

特に注意しておきたい「5つのポイント」をご紹介します。

1.役割分担と情報共有フローの決定

2.感染(疑い)者が発生した場合の対応

3.職員確保

4.業務の優先順位の整理

5.普段からの周知・研修、訓練

1.役割分担と情報共有フローの決定

まず最初に「役割分担と情報共有フローを予め決めておく」ことが重要になります。

「誰が」「何を」するか

感染(疑い)者発生時に速やかに対応するにはまず、「誰が全体の意思決定者なのか」

または「各業務の担当者は誰なのか」予め決めておくことが重要です。

こちらにまとめておきましょう。

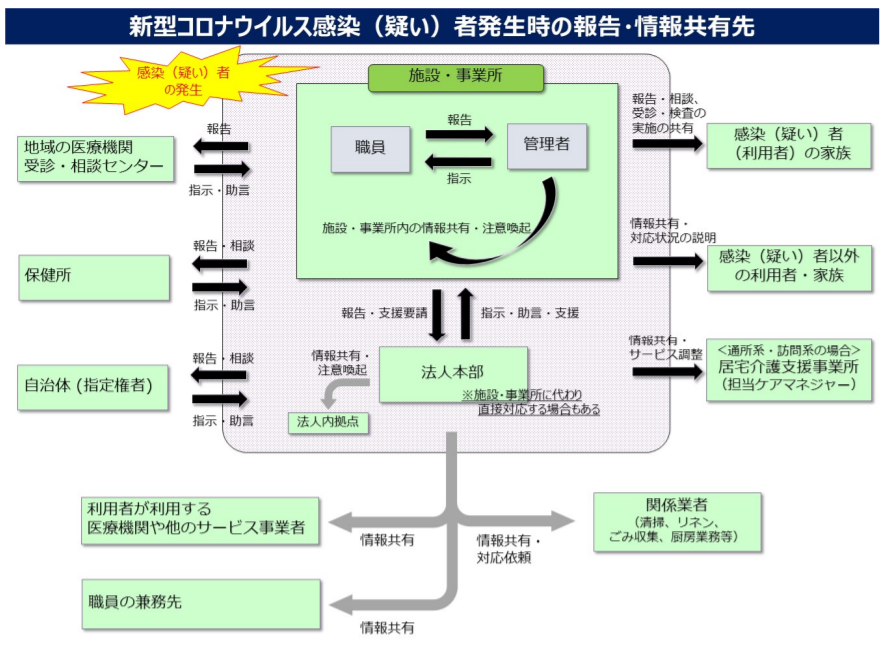

平時、緊急時の情報共有フロー

平時、緊急時の情報共有を「誰が」「誰に」「何を」行うかも予め決めておくことが必要があります。

下記のような情報共有フローを整理して、

情報共有先を予め漏れなく把握しておきましょう。

引用元:厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウィルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

関係者の連絡先を整理

施設内外の関係者の連絡先を整理しておきます。

前述の情報共有フローも参考にしながら、漏れがないように行います。

こちらにまとめておきましょう。

2.感染(疑い)者が発生した場合の対応

感染(疑い)者が発生した場合でも、サービスを継続できるようにしていくことが重要です。

予め対応を整理して、平時から訓練(シミュレーション)を行っておく必要があります。

3.職員確保

「職員確保」も予め準備しておくべき重要なポイントです。

前述の通り、感染(疑い)者が発生した場合には、職員不足に加えて、業務量が多くなります。

しかし、実際に人員不足となってから外部にフォローを依頼するのも困難です。

予め、下記のような方法で緊急時の人員補填体制を決めておきます。

・他法人と連携して、緊急時に人員を補填し合うように約束しておく。

・退職者に緊急時のフォローを予め依頼しておく。 等

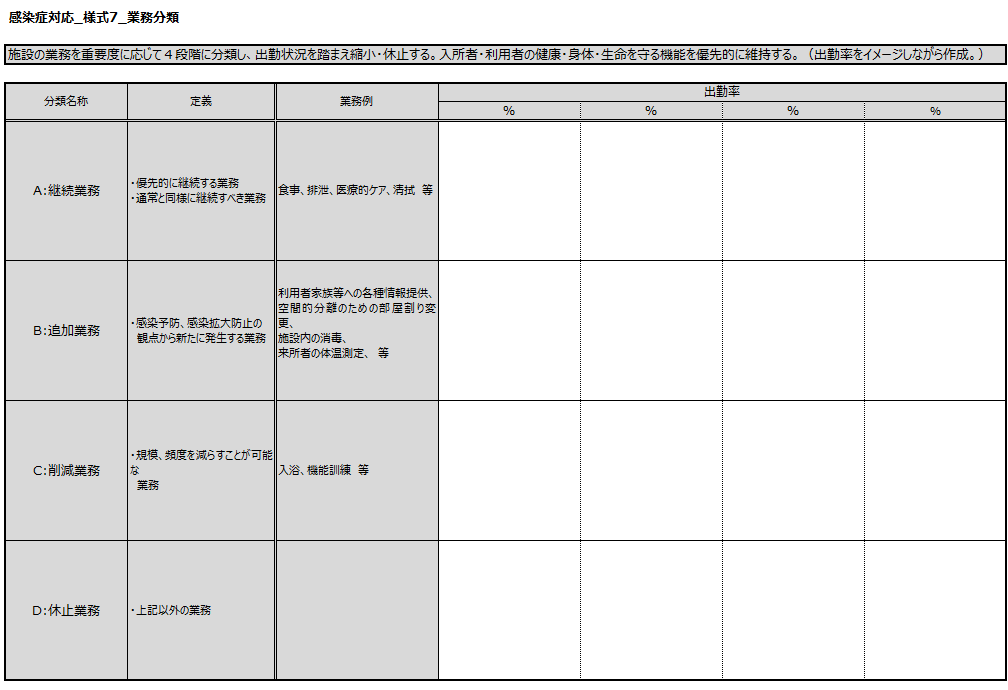

4.業務の優先順位の整理

それでも職員が不足した場合にも、感染防止対策を行いながら

サービス提供を維持して行く必要があります。

可能な限り、必要なサービスを継続していくためにも、予め「優先すべき業務」「追加される業務」「削減できる業務」などを決めておきます。

下の画像は、(様式)ツールの実際のシートですが、

職員の出勤率にも合わせて、対応を決定しておけるようなフォーマットになっています。

こちらにまとめておきましょう。

5.普段からの周知・研修、訓練

BCPを策定しても、いざという時に認知されていなければ意味がありません。

前述のBCMや「日和幼稚園バス津波被災事件」の例にもあるように、

研修や訓練などを行い、周知・徹底をしておくことが重要です。

BCP策定時に研修や訓練、見直しのスケジュールも決めて実行していくと良いでしょう。

ガイドライン、ひな形を活用して作成

ひな形は、下記のような構成で、

各シーンに沿った取り決めができるようになっています。

第Ⅱ章 平時からの備え

第Ⅲ章 初動対応

第Ⅳ章 感染拡大防止体制の確立

実際にBCPを作成する際には、ガイドラインやひな形、(様式)ツールを活用し、

ご紹介したようなポイントに注意しながら作成を進めると良いでしょう。

厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウィルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

「ひな形」「(様式)ツール」のダウンロードは、厚生労働省のHPから行えます。

厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」

※上記リンク先の2段落目に各種資料のダウンロードリンクがあります。

「自然災害に対するBCP」作成の流れ

続いて「自然災害に対するBCP」作成の流れについて解説して行きます。

・近年高まる自然災害の脅威

・自然災害のBCPも「ひな形」に沿って作成できる

・自然災害のBCP対策策定の流れ

近年高まる自然災害の脅威

自然災害のBCP対策の話に入る前に、現在起こっている自然災害を確認しておきましょう。

2018年~2022年の大規模自然災害

| 年 | 名称 | 災害分類 | 発生 |

| 2022年 | 茨城県南部地震 | 地震(震度5強) | 2022年11月9日 |

| 福島県沖地震 | 地震(震度5弱) | 2022年10月21日 | |

| 大隅半島東方沖地震 | 地震(震度5弱) | 2022年10月2日 | |

| 北海道宗谷地方北部地震 | 地震(震度5弱) | 2022年8月11日 | |

| 東北北部 大雨 | 豪雨 | 2022年8月9日 | |

| 宮城県 局地的大雨 | 豪雨 | 2022年7月15日 | |

| 埼玉県 局地的大雨 | 豪雨 | 2022年7月12日 | |

| 熊本地震 | 地震(震度5弱) | 2022年6月26日 | |

| 能登半島地震 | 地震(震度6弱) | 2022年6月19日 | |

| 茨城県沖地震 | 地震(震度5弱) | 2022年5月22日 | |

| 福島県中通り地震 | 地震(震度5弱) | 2022年4月19日 | |

| 岩手県沖地震 | 地震(震度5強) | 2022年3月18日 | |

| 宮城・福島地震 | 地震(震度6強) | 2022年3月16日 | |

| 日向灘地震 | 地震(震度5強) | 2022年1月22日 | |

| 父島近海地震 | 地震(震度5弱) | 2022年1月4日 | |

| 2021年 | 和歌山県北部地震 | 地震(震度5弱) | 2021年12月3日 |

| 山梨県東部・富士五湖地震 | 地震(震度5弱) | 2021年12月3日 | |

| 東京・埼玉地震 | 地震(震度5強) | 2021年10月7日 | |

| 青森県沖地震 | 地震(震度5強) | 2021年10月6日 | |

| 令和3年8月 集中豪雨 | 豪雨 | 2021年8月11日 | |

| 令和3年7月 集中豪雨 | 豪雨 | 2021年7月1日 | |

| 宮城県沖地震 | 地震(震度5強) | 2021年5月1日 | |

| 宮城県沖地震 | 地震(震度5強) | 2021年3月20日 | |

| 和歌山県北部地震 | 地震(震度5弱) | 2021年3月15日 | |

| 2021年の福島県沖地震 | 地震(震度6強) | 2021年2月13日 | |

| 2020年 | 令和2年7月豪雨 | 豪雨 | 2020年7月3日 |

| 石川県能登地方 | 地震(震度5強) | 2020年3月13日 | |

| 2019年 | 令和元年台風第19号・21号 | 台風 | 2019年10月6日 |

| 令和元年台風第15号 | 台風 | 2019年9月5日 | |

| 令和元年8月の前線に伴う大雨 | 豪雨 | 2019年8月27日 | |

| 令和元年台風10号 | 台風 | 2019年8月15日 | |

| 令和元年台風8号 | 台風 | 2019年8月5日 | |

| 令和元年台風5号 | 台風 | 2019年7月18日 | |

| 令和元年6月29日からの大雨 | 豪雨 | 2019年6月29日 | |

| 山形県沖地震 | 地震(震度6強) | 2019年6月18日 | |

| 令和元年5月18日からの大雨 | 豪雨 | 2019年5月18日 | |

| 北海道胆振地方中東部地震 | 地震(震度6弱) | 2019年2月21日 | |

| 熊本県熊本地方地震 | 地震(震度6弱) | 2019年1月3日 | |

| 2018年 | 北海道胆振東部地震 | 地震(震度7) | 2018年9月6日 |

| 平成30年台風21号 | 台風 | 2018年9月4日 | |

| 西日本豪雨 | 豪雨 | 2018年6月28日 | |

| 大阪北部地震 | 地震(震度6弱) | 2018年6月18日 |

2018年からは、地震に加えて集中豪雨や台風による水害も多く起こっています。

また、2022年は震度5を超える大きな地震も多発しており、

自然災害へのリスクが高まっています。

自然災害のBCPも「ひな形」に沿って作成できる

自然災害のBCPも、感染症と同様に「ひな形」が用意されており、

ひな形に沿って作成することができます。

自然災害の場合には、感染症のBCPにはあった「(様式)ツール」はありません。

ひな形の中に決定事項などを直接記入し、作成して行きます。

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

「ひな形」のダウンロードは、厚生労働省のHPから行えます。

厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」

※上記リンク先の2段落目に各種資料のダウンロードリンクがあります。

自然災害のBCP作成の流れ

自然災害のBCPは、下記のフローチャートに沿って考えて行くと分かりやすいです。

ひな形でも、同じ流れで作成して行きますので、流れを確認しておきましょう。

自然災害のBCP作成の「全体像」

参照元:「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

図のように、自然災害のBCPは5つのブロックに分類されています。

2.平常時の対応

3.緊急時の対応

4.他施設との連携

5.地域との連携

それぞれのブロックで何を決めて行くのか見て行きましょう。

1.総論

「総論」の中では、BCPの土台となる項目を決定します。

STEP1.体制の整備

「基本方針」と「指揮命令系統」を決定します。

誰が、どのような場面で、何をすべきかを整理しておきましょう。

STEP2.「自施設の理解」と「被害の想定」

自施設の現状や特徴、リスクを把握し、災害の種類や規模に応じた被害を想定しておきます。

ハザードマップの確認などもしておきます。

STEP3.災害時の対応内容を徹底周知

災害時の「インフラ停止」や「職員不足」でも行うべき「優先業務」を選定しておきます。

STEP4.PDCAサイクルの実施

作成したBCPを実効性のあるものにするため、研修や訓練を実施し、

実施した結果や新しい情報を組み込み、定期的にBCPを見直せる体制を構築しておきます。

感染症のBCP同様に「誰が何をするか」をしっかり決めておき、

関係者の連絡先や連絡フローを整理しておくことが重要です。

特に自然災害においては、被災直後に最も大きな被害があります。

人命にとっても事業継続においても、最適な判断を迅速に行う必要があるため

体制の構築と周知が重要になって来るのです。

2.平常時の対応

BCP作成の際には「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて準備しておくことが重要です。

まずは事前の対策として行っておく「平常時の対応」について見て行きましょう。

STEP1.自施設の安全対策

総論で把握した、自施設の現状から、建物や設備ごとに安全対策を実施しておきます。

(例:棚の転倒防止措置など)

STEP2.ライフライン等の事前対策

「平常時の対応」で最も項目が多いのが「ライフラインの事前対策」です。

非常用電源などの設備が無い場合にはどのように対策するかなども検討しておきます。

非常用電源などの設備については、後程詳しく解説します。

STEP3.災害時に必要となる備蓄品等の確保

災害時に必要となる「食料品」「看護・衛生用品」「日用品」「災害用備品」などをリストに整理して、計画的に備蓄しておきましょう。

「資金手当て」は、保険などを検討しても良いでしょう。

非常用電源で確保すべき電源の目安は「72時間」とされています。

電気が必要な最低限の設備の選定や、非常用電源の確認の際には目安にしてみてください。

3.緊急時の対応

次に「実際に被災した際にはどのように対応するか」緊急時の対応を決めておきます。

STEP1.初動対応の事前対策

迅速に最適な対応をするための土台として、初動対応を事前に検討しておきます。

STEP2.人命安全確保対応の徹底

災害時には、まず人命や人の安全の確保が最優先です。

災害の種類や規模に応じて、利用者や職員の安全確保や避難について事前に検討し、

対応を決めておきます。

STEP3.重要業務の継続

続いて「事業継続」(重要業務の継続)について検討しておきます。

・中断せざるを得ない場合の代替策

・速やかに復旧させるための対応策

これらを「職員出勤率」「ライフライン状況」を踏まえて、時系列に整理しておきます。

STEP4.復旧対応

復旧作業を円滑に進めるために「破損個所の把握」「修繕会社、保険会社などの連絡先」を予め整理しておきます。

「職員の不足」「ライフラインの停止」を踏まえたうえで

重要業務をいかにして継続できるようにするかが重要なポイントです。

4.他施設との連携

人員不足など「自施設だけでは解決できない問題」が起こる可能性もあります。

被災時に相互に支援し合えるように、他施設との連携体制を構築しておくことも重要です。

STEP1.連携体制構築の検討

連携し合える他施設を模索します。

連携方法には、下記のようなものがあります。

・所属している団体を通じての協力関係整備

・自治体を通じて地域の協力体制を構築 など

STEP2.連携対策の構築・参画

他施設との連携関係を構築し、日ごろから協力関係を構築しておきます。

地域で相互支援ネットワークが構築されている場合には、それらへの加入を検討しても良いでしょう。

STEP3.連携対応

相互連携支援を想定して、被災時の準備をしておきます。

・連携先と共同で行う訓練などを記載しておく など

5.地域との連携

介護施設は、被災時には「社会福祉施設として地域貢献すること」も期待されています。

そうした地域との連携も、BCPで設定しておきます。

被災時の職員派遣

社会福祉施設は、地域への支援活動として「災害派遣福祉チーム」や「災害福祉支援ネットワーク」への参画が期待されています。参加を検討しておきましょう。

福祉避難所の運営

被災時には、当然施設利用者の保護が重要ですが、

その上で施設として対応可能な範囲で「福祉避難所」として地域の要介護者の受け入れを

期待されています。

福祉避難所として運営できるように、物資の確保や施設整備なども検討しておきましょう。

ガイドライン、ひな形を活用して作成

自然災害のBCP策定について、全体像はご理解頂けたのではないでしょうか?

それぞれの策定の詳細については、ガイドラインやひな形を使用して作成して行きましょう。

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

「ひな形」のダウンロードは、厚生労働省のHPから行えます。

厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」

※上記リンク先の2段落目に各種資料のダウンロードリンクがあります。

「非常用電源」の重要性

BCP策定について、ガイドラインを元に解説してきました。

しかしながら、「BCP対策のための非常用電源」に関しては

ガイドラインにはあまり詳しく書かれていません。

人命を守るうえでも、事業を継続するうえでも

非常用電源は非常に重要な役割を担いますので、

本記事では、災害時の停電対策のための「非常用電源」についても詳しく解説して行きます。

非常用電源はなぜ重要?

非常用電源は、照明などさまざまな用途において重要ですが、

特に緊急時に重要とされるのには、下記のような理由があります。

1. 「情報収集・連絡手段」の維持のために必要

BCP策定の解説でもご紹介しましたが

「各所への連絡、情報収集」は、BCP対策において土台であり特に重要なポイントです。

その「連絡手段(携帯電話等)」「情報収集(TV、ラジオ、PC等)」を維持するためには

電源を確保する必要があり、そうした観点からも非常用電源は重要になります。

2. 医療機器の電源

さらに、介護施設においては「医療機器の電源」を維持することが重要です。

生命を守るためにも、電源が必要になります。

要注意!いざという時に使えない非常用電源

「うちには確か非常用電源があったから大丈夫」という方も注意が必要です。

既に設置してある非常用電源でも、下記のような場合にはいざという時に使えない可能性があります。

確認しておきましょう。

1. 消防設備用の発電機

消防設備用で、一般的な電源として使用できない非常用電源もあります。

自施設の非常用電源が、消防設備用の発電機かどうか確認しておきましょう。

非常用自家発電設備の一般負荷への電力供給としての使用

| 防災用専用機 | 防災用・保安用共用機 | 保安用専用機 | |

| 使用 | 不可 | 条件付き可 | 可 |

| 理由 | 防災設備のみを対象に電力を 供給するもので、一般負荷へ の電力供給には使用はできない。(注1) | 防災電源として必要な運転時間 及び燃料保有量が常に確保され ていることを条件に、一般負荷 への電力供給にも使用できる。 | 設置者が自主的に設けた電源 であることから、本来の目的 以外の一般負荷への電力供給 にも使用できる。 |

出典:一般社団法人日本内燃力発電設備協会「内発協ニュース12月号 通巻第201号」

注1)下記の条件下では一部使用できる旨の留意事項が示されました

Q1.電力不足解消のため、消防用設備等の非常電源である自家発電設備を

一般負荷にも活用してよいか。A1.消防用設備等の非常電源にあてる燃料や電力容量が常に確保されていれば差し支

えないが、以下の点には注意すること。・ 電力需給対策に活用するため、自家発電設備を手動で起動させる設定に変更し

た場合、使用後速やかに元の設定に戻し、常用電源が停電したときに自動的に起

動し、消防用設備等に電力供給される状態にしておくこと。・ 長時間に及ぶ連続運転に適していない構造の自家発電設備は使用しないこと。

出典:消防庁「自家発電設備を電力需給対策に活用する場合の留意点について」

2. 管理不足でいざという時に使えない

特にディーゼル発電機の場合、下記のような理由でいざという時に動かなかった

というケースもあります。

・燃料の備蓄し忘れ

・燃料の長期保存による劣化

大阪北部地震の際にも「いざという時に非常用電源が動かなかった」事例が大きく報道されています。

参考:日本経済新聞「病院、地震後あわや一大事 自家発電に不備・診療休止も」

7種類の「非常用電源」とその特徴

それでは、非常用電源の選択肢として考え得る

8種類の代表的な非常用電源と、それぞれの特徴を解説して行きます。

1. ディーゼル発電機

昔から非常用電源として広く活用されてきたのが「ディーゼル発電機」です。

軽油を燃料として使い、稼働することで発電します。

メリット

・機種が大型から小型まで豊富

・LPガス 発電機と比べれば省スペース

・発電効率が良い

・燃料単価が安い

デメリット

・排気ガスが出る

・振動による騒音が出る

・燃料の備蓄が必要

・貯蔵量により危険物になる場合、貯蔵設備が必要

・燃料が劣化する

ディーゼル発電機を既に設置している場合には、前述のように定期的な点検や燃料の備蓄や状態を確認しておくようにしましょう。

2. ガソリンエンジン発電機

ガソリンでエンジンを稼働し発電します。

小型で持ち運びができるタイプが主流になってますので、野外などでも使用できます。

メリット

他の非常用電源での電源確保が難しい箇所や、

被災で施設が損傷し大型非常用電源からの電気供給が困難な場所に使うなど、小回りが利く。

デメリット

災害時に燃料の入手が困難。

大型はあまり存在しない為、大規模な非常用電源としては活用しにくい。

3. 定置式LPガス発電機

災害に強い燃料として注目されている「LPガス」を燃料とした発電機です。

メリット

・燃料が長期間劣化しない。

・環境にやさしい

・連続運転時間が長い

・供給が途絶えるリスクが少ない

デメリット

・ガソリンやディーゼルと比較して燃費が高い

・製品の種類が少ない

LPガス発電機を導入した場合、備蓄したLPガスを「非常用のガス」として使用できるメリットもあります。

近年、LPガスは下記のような理由から災害に強い燃料として注目されています。

・都市ガスのように施設外の配管で途絶しない

・燃料が劣化しない

・供給が途絶しにくい

4. 可搬式LPガス発電機

大規模な定置式だけでなく、LPガスを使用した小規模な可搬式LPガス発電機もあります。

メリット

・定置式に比べて導入費用が安い

・小回りが効く

デメリット

・定置式に比べて発電量は少ない

5. 蓄電池

平時に電気を貯めておき、緊急時に使用する蓄電池は、

頭に浮かびやすい非常用電源ではないでしょうか。

メリット

・燃料の備蓄が不要

・操作が簡単なので、緊急時に煩雑にならない

デメリット

・貯めていた電気を使い切ったら使えなくなる

蓄電池は、燃料の管理が不要で、緊急時にも操作しやすい反面、

電気を使い切ったら終わりというデメリットもあります。

そのデメリットを払拭する方法として、太陽光発電との組み合わせという方法もあります。

6. 蓄電池+太陽光発電

蓄電池のデメリットを払拭するため、太陽光発電と組み合わせる手法です。

日中は太陽光発電で創った電気を使用しつつ、蓄電池に貯めておき

夜間は貯めておいた蓄電池の電気を使用します。

メリット

・導入費用を回収できる

・長期的な停電にも対応できる

・燃料が不要

・平時から電気料金を削減できる

・CO2削減にもなる

デメリット

・悪天候が続くと必要な電気量が足りなくなる可能性がある

特徴:導入費用を回収できる

蓄電池+太陽光発電の大きなメリットが「導入費用を回収できる」という点です。

他の非常用電源では、BCP対策には活用できても「電気料金の削減」にはなりません。

しかし太陽光発電では、発電した電気を平時から使用できるため、

普段から電気料金を削減できます。

その削減金額で、導入費用を回収できるのです。

CO2削減にもなる

さらに、CO2削減に繋がる点も他の非常用電源には無いメリットです。

近年、国内でもCO2削減への取組みが重要視されていますので

地球温暖化対策としての取組みに貢献することにも繋がります。

7. EV(電気自動車)を蓄電池として活用する

EV(電気自動車)やハイブリッド自動車をいざという時の蓄電池として活用する方法も注目されています。

V2H(=クルマに蓄えた電気を家で使う)

「V2H」とは「Vehicle to Home」の略で、電気自動車やハイブリッド自動車のバッテリーを家庭などに使うことを意味しています。

家庭や企業で車を非常用電源として使用する場合、この「V2H」に対応した車である必要があります。

「V2H」対応車種の例

| メーカー | 車種 | エンジン停止中も 電力供給できるか? | バッテリー容量 | ガソリン込の電力供給量 |

| トヨタ | プリウスPHV | 〇 | 4.4kWh | 40kWh |

| トヨタ | MIRAI | × | 1.6kWh | 60kWh ※ガソリンではなく水素 |

| 日産 | リーフ | 〇 | 30kWh | 30kWh |

| 日産 | e-NV200 | 〇 | 24kWh | 24kWh |

| 三菱 | i-MiEV/MINICAB-MiEV | 〇 | 16kWh | 16kWh |

| 三菱 | アウトランダーPHEV | 〇 | 12kWh | 100kWh |

自施設に合った非常用電源を

このように、非常用電源にもさまざまなものがあります。

BCP策定のひな形中にも「どのような設備を」「どれほどの期間」稼働させる必要があるのかを

検討する箇所があります。

引用元:「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

こうした検討の中で、自施設に合った非常用電源を検討していくと良いでしょう。

「非常用の空調」の重要性が近年高まっている

「非常用電源」と少し関連してきますが、

「自然災害による停電」に対する「空調設備の維持」の重要性も近年高まっています。

停電による空調停止により死亡者が出ている

近年は地震だけでなく、特に夏季には集中豪雨や台風などにより、2~3週間に及ぶ大型停電が頻発しています。

空調停止による死亡者も・・・

さらに近年の猛暑も重なり、停電による空調停止で死亡者も出ています。

千葉県は13日、君津市の特別養護老人ホーム「夢の郷」(定員80人)に入所していた

82歳の女性が12日朝、搬送先の病院で死亡したと発表した。

熱中症の疑いがあるという。死亡時、施設は台風15号の影響で停電しており、冷房などが使えない状態だった。

上記の例のように、熱中症などによる死亡者はお年寄りが特に多く、

介護施設では特に「災害時の空調維持」が「生命に関わる問題」になっています。

とはいえ非常電源で空調を動かすのは困難

とはいえ、空調を動かすだけの電気量を備える非常用電源を用意しようとすると

コストが非常に大きくなってしまいます。

GHP(ガスヒートポンプ)

そこで近年注目されているのが、LPガス を燃料として動かせる空調

GHP(ガスヒートポンプ)です。

電気が止まっても空調を維持できる

自然災害で電気やガスが止まっても、燃料である LPガス を施設内に備蓄しておけば、

燃料の供給が途絶えることはありません。

また、電気を消費しないため、大規模な非常用電源も必要ありません。

GHP(ガスヒートポンプ)について詳しくはこちら

税制優遇・補助金

ここまで、BCP対策に使用できる設備をご紹介してきました。

国や地方自治体では、「BCP対策設備の導入」を推進するために

さまざまな税制優遇・金融支援・補助金などの助成制度を設けています。

「BCP作成」で受けられる「税制優遇・金融支援」

BCPを作成し、国の認定を得ることで、

「税制優遇」を受けることができます。

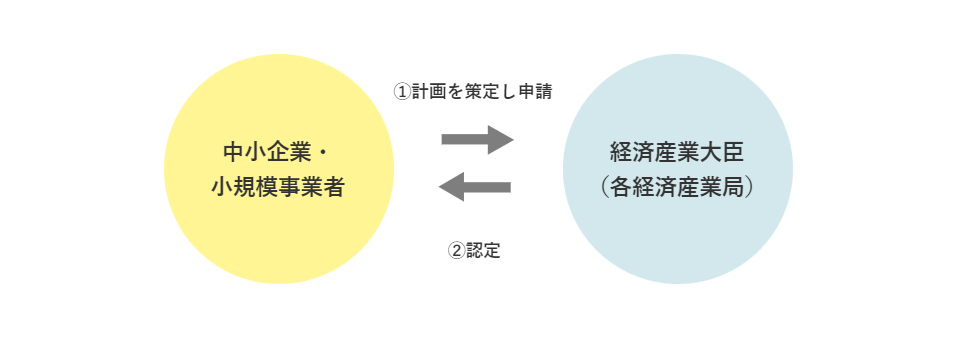

「事業継続力強化計画」の認定制度

助成制度を受けるためにはまず

「事業継続力強化計画」を作成し、経済産業大臣に認定を受ける必要があります。

「中小企業強靱化法」による認定制度

中小企業の自然災害への対策のための設備投資を促進するため、

2019年に中小企業強靱化法が成立・施行されました。

その中小企業強靱化法の中で「事業継続力強化計画」の認定制度も創設されています。

「事業継続力強化計画」とは?

「事業継続力強化計画」は、本記事内でご紹介した BCP とはフォーマットが異なりますが、

BCP策定で決定したことをベースに作成することが可能です。

申請方法や申請書の作り方は、下記サイトで解説されていますのでご参照ください。

中小企業庁「BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう」

それでは、具体的にどのような支援を受けられるのかご紹介していきます。

税制優遇「中小企業防災・減災投資促進税制の優遇措置」

「事業継続力強化計画」の認定を受けることで受けられる税制優遇です。

優遇内容

対象設備を導入し、事業に使用した場合に

「特別償却最大20%の税制優遇」を受けることが出来ます。

期限

令和元年7月16日~令和7年3月31日までの間に認定を受け、1年を経過する日まで

制度について詳しくはこちら

中小企業庁「中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却制度)の運用に係る実施要領」

「BCP作成費用」への補助金

地方自治体によっては「BCPを作成する際にかかる費用(コンサルティング費用など)」

に対する補助金や助成金の制度を設けている市区町村もあります。

市区町村による助成制度の例

お住いの市区町村でも、こうした助成制度が用意されている可能性もありますので

確認してみると良いでしょう。

「再エネ・省エネ」に関連した補助金・税制優遇

太陽光発電を導入する場合には、

BCP対策だけでなく「CO2削減」の観点からも助成制度を受けることができます。

中小企業経営強化税制

太陽光発電などを導入する際には「中小企業経営強化税制」によって

即時償却 などの 税制優遇 を受けることができます。

太陽光発電導入に活用できる補助金制度

太陽光発電導入に活用できる補助金制度の最新情報については、

下記の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

このように、設備導入の際にはさまざまな助成制度を受けることが出来ますので

活用していくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

BCP対策の義務化から、設備導入、助成制度まで

幅広くご紹介してきました。

特に近年では、自然災害の多発に加え、新型コロナウィルスの感染拡大など

介護施設にとって対策を迫られる緊急事態が増えています。

BCPを策定しておくことは「義務化したから」というだけではなく、

入所者、職員の安全や事業の継続のためにも必要不可欠なものになってきています。

事業や入所者、職員の安全を守るためにも、本記事がお役に立てれば幸いです。