※2024年5月28日:「2023年度の出力制御量」を最新情報に更新しました。

2021年度までは、九州電力だけが実施していた「出力制御」ですが、

2022年度以降は他の大手電力会社でも実施され始め、

2023年度には大幅増加し、大きなニュースになっていました。

またさらに最新の発表では、

見通しになっています。

この記事では

「2024年度の出力制御量の見通し」

「各電力会社の 出力制御量」

「出力制御 が多くなっている理由」

「2025年度以降の見通し」

「オンライン化していなければ出力制御量が大きくなる理由」

などについて「2024年の最新情報」を分かりやすく図やグラフを交えて解説していきます。

この記事を読んでいただければ、出力制御 について、

ひととおりのことをご理解頂けるかと思いますので、どうぞお役立てください。

省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、

あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。

目次

「出力制御」とは?

出力制御とは、電力の発電量が使用する量を上回った際に、

発電量を抑えて「需給バランス」を整える措置のことを言います。

太陽光発電への出力制御は年々増加しており、

売電収入の減少など、発電事業者に大きな影響を及ぼしています。

2023年度は日本全国で18億kWhの出力制御が実施されています。

出力制御は「出力抑制」と呼ばれることもあります。

なぜ「需給バランスを保つ」必要がある?

それではなぜ「需給バランスを保つ」必要があるのでしょうか?

需給バランスが崩れると、大規模停電になる可能性がある

需給バランスを保てなかった場合、最悪の場合には以下のような流れで

「大規模停電」を起こしてしまう可能性があります。

1.需給バランスが崩れる

需要に対して発電量が多すぎるなどの状況に陥り

需給バランスが崩れると・・・

2.機器に不具合が出る

電圧や周波数に影響が出て、送配電設備の「電子機器の故障」や、「故障を防ぐための自動停止」などが起こります。

3.大規模停電が起こる可能性も

そうした不具合から、重要な機器の停止などに繋がり、

大規模停電につながる可能性があります。

そのため、需給バランスを安定させるためにも「出力制御」を行う必要があるのです。

出力制御の優先順位

とはいえ、出力制御 が行われる場合でも、

すぐに「太陽光発電」の発電が制限されるわけではありません。

出力制御 を実施する際には、火力発電や水力発電など他の発電も含めて、

順に優先して実施されます。

太陽光発電は、上図のように、

「火力発電」や「他地域への送電」「バイオマス発電の出力制御」などを行ったうえで

それでも制限が必要な場合に実施されます。

ご覧のように、太陽光発電や風力発電の 出力制御 は、比較的実施順位は低い傾向にあります。

近年、出力制御エリアが拡大している

しかしそれでも、九州電力では2018年度から、

太陽光発電や風力発電に対する 出力制御 が実施されてきました。

九州電力以外にも広がる出力制御

2021年度までは、出力制御 は九州電力管内だけで行われていましたが、

2022年度以降は他のエリアにおいても 出力制御 が実施されるようになってきました。

下の表は、各電力会社の、再エネに対する 出力制御 の実施状況を各年度(4月~翌3月)ごとにまとめたものです。

参照:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について(2024年5月24日)」を元に作成

2022年度には6社、2023年度は9社で実施

2022年度には電力会社6社で 出力制御 が実施されており、

翌年には3社増えて、2023年度は電力会社9社で 出力制御 が実施されています。

2024年度にも、電力会社9社で実施見込み

そして2024年度にも、東京電力を除く電力会社9社で 出力制御 が実施される見通しです。

2024年度の出力制御量の見通し

次に、実際の出力制御量を見て行きましょう。

2024年5月24日に資源エネルギー庁から発表された資料から、2024年度の全国の出力制御量の見通しと、これまでの推移をまとめます。

参照:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について(2024年5月24日)」を元に作成

前述のように、2021年度までは九州電力のみで実施されていましたが、

2022年度には全国6社で 出力制御 が開始。

翌年の2023年度には9社で行われました。

2023年度の出力制御量の見通しは、2024年3月時点の発表では「17.6億円/kWh」の見通しでしたが

2024年5月の発表では「18.8億円」と、大きく上がる結果になりました。

2023年度は2022年の3.3倍に大きく増加していますが、

さらに新たに発表された、2024年度の 出力制御 はさらに「2023年の1.3倍」の出力制御量になる見通しになっています。

各電力会社の出力制御率の推移

それでは次に、各電力会社では実際にはどれほどの量の 出力制御 が行われているのでしょうか?

九州電力の出力制御率の推移

中でも、以前から 出力制御 が行われていた、九州電力の出力制御率の推移を見て行きましょう。

参照:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について(2024年5月24日)」を元に作成

この出力制御率は、年間の再エネ発電量に対して、

出力制御 で制御された電気量を算出したものです。

グラフのように、九州電力の出力制御率は、2022年度まではアップダウンしながら「3.0%~4.0%」で推移してきましたが、2023年度には「8.3%」と大きく上がり、2024年度には若干下がるものの「6.1%」と高い水準になる見通しです。

※2023年度は、当初は6.7%の見通しでしたが、

2025年5月に公開された実績値では「8.3%」と大きく上昇しています。

各電力会社の出力制御率の推移(2022年度~2024年度)

続いて、九州電力以外の大手電力会社の 出力制御 も加えた、

2022年度から2024年度見込みまでの推移も見て行きましょう。

参照:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について(2024年5月24日)」を元に作成

上のグラフは、各電力会社ごとに、2022年度から2024年度までの出力制御率の推移をまとめたものです。

九州電力の出力制御率が最も高いのが分かりますが、

中国電力や四国電力も近い水準になりつつあることが分かります。

特に2024年度の中国電力の出力制御率は、九州電力とあまり変わらなくなって来ています。

九州電力の出力制御率は、2023年度と比較して下がっていますが

東北電力、中国電力、四国電力は特に、2024年度は昨年と比べて出力制御率が大きく上がる見通しになっています。

東北電力、中国電力、四国電力の2024年度の出力制御率が上がる理由

このように、2024年度の出力制御量の増加は、電力会社ごとでも大きく異なっています。

2024年度に特に出力制御率が上がっている「東北電力、中国電力、四国電力」には、それぞれ下記のような要因があります。

・電力需要の減少(2022年度と比較して3%減少)

・電力需要の減少(2022年度と比較して5%減少)

・他地域への送電量の減少

・水力発電所における揚水の補修工事による作業停止(2~7月)※

・原子力発電の運転再開

・電力需要の減少(2022年度と比較して5%減少)

・水力発電所における揚水の補修工事による作業停止(11月)※

・関西四国間の連系設備の停止(3月)

揚水式水力発電所は、高い場所から低い場所に流れる水でポンプ水車を回転させることで発電しています。

発電するためには、揚水、つまり高い所に水をあげておく必要があります。

その際には電気を使用しているため、出力制御時には、揚水に電気を使用しておくことで、出力制御量減少にも貢献しています。

詳しくはこちら:九州電力「揚水発電の特徴と仕組み”揚水発電所は大きな蓄電池”」

反対に九州電力は、2024年度は2023年度に比べて晴天の日が減少する見通しであることから

出力制御率も減少する見通しです。

出力制御量が増加する理由

2024年度に東北電力、中国電力、四国電力の出力制御率が上がる理由について先に解説しましたが

そもそも、なぜ近年全国的に出力制御量が大きく増加しているのでしょうか?

その主な理由は、下記の3点と言われています。

2.他地域への送電量が減少

3.電気料金高騰による節電

1.再エネ導入量の増加

出力制御量が多くなっている、最も大きな要因は「再エネ導入量の増加」です。

「再エネ導入量の増加」については、長くなりますので後ほど詳しく解説します。

2.他地域への送電量が減少

本記事の前半にもご紹介したように、出力制御 を行う際には、火力発電から行うなどの「優先順位」があります。

図のように、太陽光発電や風力発電はこの順番では4番目になるのですが、

その2つ前には「2.他地域への送電」という手段があります。

しかしながら、九州電力エリアのみが 出力制御 を行っていたころと異なり、

2023年度からは全国のほとんどの電力会社エリアで 出力制御 が行われます。

そのため、他地域でも送電を受ける余裕がなくなり、

「2.他地域への送電」で解消できる電気量が減少するため、

太陽光発電や風力発電の出力制御量が多くなってしまいます。

3.電気料金高騰による節電

2つ目の理由は「電気料金高騰による節電」です。

近年、ウクライナ情勢などを理由に電気料金が高騰しています。

その節約のため、電力需要が減少しています。

需要が減る事により、出力制御量も増えることになるのです。

出力制御の主な要因は「再エネ導入量の増加」

前述のように、出力制御 が全国的に行われるようになってきた大きな要因は「再エネ導入量の増加」です。

再エネ導入量増加の背景

東日本大震災による原発事故、

さらに2020年に宣言された「カーボンニュートラル宣言」による、CO2削減への気運の向上や

近年の電気料金高騰といった背景を受けて、再エネ導入が推進されてきました。

2050年カーボンニュートラル に向けて、政府はさらに

日本の電源構成のうち、再エネ比率を現状の「10%」から「36-38%」に上げる目標を掲げており、

今後も再エネを増やして行く方針です。

しかしながら、需要が低い時期には「発電量過多」に

しかしながら再エネ導入量が増えた結果、

通常時は良いのですが、需要が低い時期には「発電量過多」になり始めたので、

全国的に 出力制御 が行われるようになってきたのです。

出力制御量は、春と秋に増える

下のグラフは、出力制御量の月別の推移を示したグラフです。

参照:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について(2024年5月24日)」を元に作成

ご覧の通り、春(3月~6月)や、秋(10月)に出力制御量が上がっていることが分かります。

春や秋は気温が穏やかになることで空調などの使用頻度が下がり、電力需要が減ります。

そのため、発電量が需要量を上回り、出力制御 が行われやすくなるのです。

各電力会社の「再エネ導入量増加」の推移

それでは次に、出力制御 の主な原因となっている「再エネ導入量の増加」を「最小需要」と比較しながら、各電力会社の「(最小需要時の)電力需給バランスの現状」を見て行きましょう。

最小需要とは、特に電力需要が小さくなる、4月下旬から5月上旬までの休日の電力需要のうち、再エネの割合が最大となる日の需要電力のことを言います。

(沖縄エリアは電力需要が小さくなる3月をベースにしています)

(再エネ導入量は「太陽光発電+風力発電」の合計になります)

「九州電力エリア」の再エネ導入量推移

九州電力エリアの「再エネ導入量の推移」と「最小需要」を比較すると、下のようになります。

東日本大震災の起こった2011年度以降、太陽光発電と風力発電を合わせた再エネの導入量が毎年上がっており、2016年には最小需要を上回ったのが分かります。

その後も再エネ導入量は増加を続け、九州電力エリアでは2018年度から 出力制御 を実施しています。

さらに再エネ導入量が増えた結果、2023年度は最小需要の「約1.7倍」の導入量に至っています。

「北海道電力エリア」の再エネ導入量推移

続いて、北海道電力エリアも見て行きましょう。

図のように、北海道電力エリアでは、再エネ導入量が最小需要を上回ったのは2022年度が初めてで、上回った量もわずかです。

こうした点からも、前項でご紹介したように、北海道電力の出力抑制率が低かった理由が分かります。

「東北電力エリア」の再エネ導入量推移

同様に、東北電力エリアについても見て行きましょう。

東北電力エリアにおいては、九州電力エリアほど早くはありませんが、2019年度から最小需要を超え始めており、2023年度においては最小需要の「1.5倍」の再エネ導入量になっています。

そのため、2022年度は「0.45%」、2023年度見込では「0.93%」と、九州電力エリアよりは低く、北海道電力よりは高い出力制御率になっています。

「中部電力エリア」の再エネ導入量推移

次に、中部電力エリアも見て行きます。

中部電力エリアの需給バランスは、前述した北海道電力によく似た推移を示しています。

最小需要を超え始めたのは2021年度で、2023年度も最小需要の「1.1倍」になっています。

「北陸電力エリア」の再エネ導入量推移

北陸電力エリアは、下記のようになっています。

北陸電力エリアでは、まだ再エネ導入量が最小需要を大きく下回っています。

「関西電力エリア」の再エネ導入量推移

関西電力エリアの推移は下記のようになっています。

関西電力エリアも北陸電力エリアと同様に、再エネ導入量は最小需要を超えていません。

「中国電力エリア」の再エネ導入量推移

続いて、中国電力エリアは下記グラフのようになっています。

中国電力エリアは、東北電力エリアと似た推移になっています。

2019年度から、再エネ導入量が最小推移を超え始め、2023年度は最小需要の「約1.5倍」になっています。

出力制御率も、2022年度は「0.45%」2023年度見込みでは「3.8%」と、九州電力以外の電力会社の中では最も高くなっています。

「四国電力エリア」の再エネ導入量推移

四国電力エリアの推移は、下記のようになっています。

四国電力エリアは、再エネ導入量が2016年度から最小需要を超え始めており、推移は九州電力と似ています。

2023年度の再エネ導入量も最小需要の「1.6倍」と、九州電力の「1.7倍」に近い値になっています。

「沖縄電力エリア」の再エネ導入量推移

沖縄電力の推移は、下記のようになっています。

沖縄電力エリアも、北陸電力エリアや関西電力エリアのように、2023年度時点では再エネ導入量は最小需要を上回っていません。

再エネ導入量と最小需要の状況はエリアによって異なる

このように、再エネ導入量と最小需要の状況は

各電力会社エリアによっても大きく異なることが分かります。

「オンライン化」されていないと出力制御量が多くなる

このように、全国的に出力制御量が多くなって来ていますが、さらに

(=売電収入が少なくなる)

ため、注意が必要です。

太陽光発電所の「オンライン化」とは?

では、太陽光発電所の「オンライン化」とはどういうことなのでしょうか?

出力制御 の要請を受けた場合、

本来であれば、発電所のオン/オフの切替は発電所に直接行って行う必要があります。

しかしながら、その手間を省くために、遠隔地からの「オンライン制御」で発電所のオン/オフを切り替えるようにすることができます。

このように、オンライン制御 できるようにすることを「オンライン化」また、オンライン化 されている発電所を「オンライン発電所」と言います。

(反対に、オンライン化 されていない発電所を「オフライン発電所」と呼びます)

なぜ「オンライン化」していないと出力制御量が多くなる?

それでは、オンライン化されていない発電所(オフライン発電所)は、

なぜ出力制御量が多くなってしまうのでしょうか?

出力制御量の決定方法

オフライン発電所 と オンライン発電所 は、出力制御量の算出方法が異なるため、

オフライン発電所 の方が出力制御量が多くなります。

その両者の違いについて、

出力制御 の手続きの流れから算出方法の違いを見て行きましょう。

オフライン発電所の出力制御の流れ

オフライン発電所 の場合、出力制御 の前日17時までに、電話またはメールで「出力制御 の実施」が通知されます。

そして発電事業者は、発電所に直接行って、原則的に朝8時に発電所を停止し、16時に発電を再開します。

この際、仮に当日に 出力制御 が必要な時間が定まった場合でも、当日になって停止する時間を変更するのは難しいため、原則的に8時から16時の停止時間は変わりません。

オンライン発電所の出力制御の流れ

それに対して、オンライン発電所 の場合は、発電事業者は特に何もする必要はありません。

事前に各電力会社のWEBサイトで予告されますが、出力制御 の実施は、各電力会社から直接 オンライン制御 で行われます。

その際には「当日、必要な分の制御」が行われますので、図のように「出力制御 が必要な時間だけ」行われることになります。

つまり、オフライン発電所 と比較して、オンライン発電所 は「出力制御量が少なくて済む」ことになります。

逆に言うと、オフライン発電所 は出力制御量が多くなるということです。

オンライン代理制御

実際には、オフライン発電所 への 出力制御 は、他の オンライン発電所 が代理で 出力制御 を行い、後でその金額を精算する「オンライン代理制御」によって行われます。

しかし、この オンライン代理制御 でも、オフライン発電所 の出力制御量が多い点は変わりません。

オンライン代理制御 については、少し説明が複雑ですので別の記事で詳しく解説しています。

気になる方は、下記の記事から詳細をご確認ください。

では、オフライン発電所の事業者はどうすればいい?

このように、オフライン発電所 は、オンライン発電所 と比較して

出力制御量が多くなってしまいます。

それでは、オフライン発電所 の事業者はどのようにこの問題を解消すれば良いのでしょうか?

オフライン発電所 の出力制御量を オンライン発電所 と同等にするには

発電所を「オンライン化」する必要があります。

オンライン化する際には、その費用と削減効果を比較して、

費用対効果を確認して行う必要があります。

オンライン化を検討する際には、まず専門業者に確認してみると良いでしょう。

出力制御を「抑える」ための取組み

前述のように、どの電力会社エリアにおいても再エネ導入量は年々増加しており、

出力制御量もよりも大きく増加する見込みです。

「再エネ導入量」は今後も増加し続ける

このように出力制御量の増加が懸念され、その要因は「再エネ導入量の増加」ではありますが、

国としては再エネ導入を今後も推進して行く方針です。

そのため、出力制御 を抑えるために「再エネ導入を抑える」ことは本末転倒ですので

「再エネ導入量」は今後も増加し続けることになります。

出力制御を「抑える」ための取組み

そのため、再エネ導入量を抑えずに「出力制御の効率化」で抑えるべく

下記のような、さまざまな取り組みが行われています。

2.火力発電の最低出力の引き下げ

3.蓄電池の増設

4.ヒートポンプによる需要創出

1.オンライン制御の普及推進

前述した、オンライン制御 を普及させることで、出力制御 を抑えることができます。

オンライン制御が出力制御削減につながる理由

オフライン制御を行う場合、前日16時に制御量が確定され、

発電事業者 が自分で当日8時~16時の発電を停止する流れになります。

対してオンライン制御の場合には、当日2時間前の予測に基づいて制御でき、

また「必要な時間だけ制御できる」ため、出力制御量を削減することができます。

さらなる普及推進が必要

下記は、2023年9月末時点の「オンライン化率」です。

参照:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について(2024年5月24日)」を元に作成

特に出力制御率が高い地域を中心に、オンライン化率も上がって来ていることが分かります。

()内は2023年3月末との差分になっていますが、わずか半年間で多くの地域でオンライン化が進んでいることが分かります。

2.火力発電の最低出力の引き下げ

火力発電の最低出力を下げることで再エネの出力制御量を抑えることができます。

国では、2024年度中に新設火力発電の最低出力を、現状の50%から30%に引き下げることを目指しています。

既存火力発電に対しても、新設と同等の基準を求めて行く方針です。

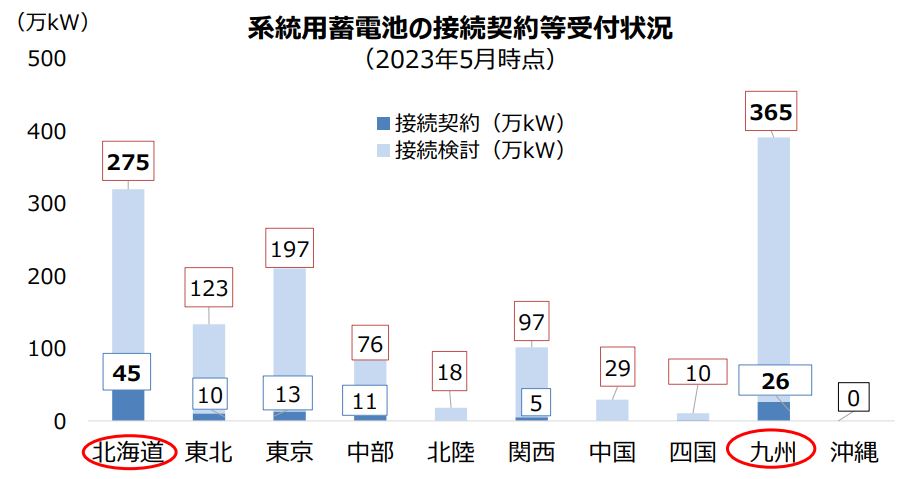

3.蓄電池の増設

余った再エネ電力を効率的に活用する手段のひとつが「蓄電池」への充電です。

特に北海道や九州では、系統用蓄電池 の導入が進んでいます。

出典:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けて(2023年8月3日)」

系統用蓄電池 について、詳しくはこちらの記事で解説していますので、宜しければご参照ください。

4.ヒートポンプによる需要創出

家庭用のヒートポンプは、一般的に電気料金の安い夜間に蓄熱が行われていますが、

電力供給における太陽光発電の比率が高くなるにつれて、昼間が安価に、相対的に夜間は高くなる傾向にあります。

このヒートポンプへの蓄熱を夜間から昼間にシフトできれば、出力制御 の抑制に貢献できると期待されています。

2024年度以降の出力制御はどうなる?

このように、国でも 出力制御 を抑えるためにさまざまな取り組みを行っていますが、

前述したように、2023年度に続いて2024年度の出力制御量の増加の見通しであり、

また、今後も「再エネ導入量」は増加していく見通しであるため、

出力制御量の増加は避けられないのではないかと考えられます。

出力制御の要請には従わなくてはならない?

このように、出力制御 が実施された場合には、FIT(固定価格買取制度)で売電している 発電事業者 は、売電収入が下がることになってしまいます。

そこで

と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと「出力制御の要請には従わなくてはなりません」

再エネ特措法で「義務」として定められている

出力制御 の要請に従うことは、再エネ特措法で定められており、

FIT の認定を受けているということは、すなわち「出力制御 の要請に従う」ということになるため、

必ず対応する必要があります。

出力制御の「補償ルール」

このように、要請があった際には従わなければならない 出力制御 ですが、

例えば「一定の日数以上の 出力制御 に対しては売電収入の補償を受けられる」

などの「補償ルール」が設けられています。

ただし、発電所の運転開始時期などによって「補償を受けられる日数や時間」は異なり、

また、運転開始時期などによっては「補償を受けられない」こともあります。

出力制御の「3つの補償ルール」

この補償ルールには、大きく分けて下記の3種類があります。

順番に解説して行きます。

旧ルール(30日ルール)

まずひとつめの補償ルールが「旧ルール(30日ルール)」です。

先ほど例でご紹介した、

下記イラストがまさに「旧ルール(30日ルール)」の補償内容になっています。

旧ルール(30日ルール)の対象になるのは?

旧ルール(30日ルール)の対象になる発電所は、

「エリア、接続申込日、出力規模」によって異なって来ますので、

後ほど発電エリアごとの対象を解説します。

旧ルール(30日ルール)は、特に FIT(固定価格買取制度)初期の発電所が対象になっていることが多い補償ルールです。

新ルール(360時間ルール)

次に「旧ルール(30日ルール)」の後にできたのが「新ルール(360時間ルール)」です。

新ルール(360時間ルール)も 旧ルール(30日ルール)同様に、

「エリア、接続申込日、出力規模」によって異なって来ます。

旧ルールと新ルールはどちらが得?

旧ルールと 新ルール は、補償対象になる単位が「日」と「時間」で異なりますので

「どちらが得か」は一見ではぱっと理解しにくいかと思います。

旧ルールでは、1時間の出力制御でも1日と換算される

旧ルール では、1時間の 出力制御 でも1日と換算されます。

つまり、例えば1日1時間の 出力制御 を行った場合、30日間で「30時間」を超えた 出力制御 に対して、補償を受けられることになります。

新ルールで30日目以降の補償を受ける場合

その反対に、仮に 新ルール で30日目以降の補償を受けるのは、

1日平均12時間(360時間÷30日)の 出力制御 を受けたケースになります。

太陽光発電の場合は昼間しか発電されませんので、

発電可能時間のほぼ全てを 出力制御 で停止する事態が続かなければ、

「30日目以降の補償」という形にはなりません。

前述のように、オンライン制御 の普及が推進されていけば、

1日の 出力制御 時間は「より少なくなっていく」と考えられます。

1日平均2時間であれば180日、1日平均3時間と考えれば120日・・・

と考えて行くと、旧ルール の方が補償を受けられる可能性が高いのが分かります。

無制限無補償ルール(旧名称:指定ルール)

そして、新ルール の後にできたのが「無制限無補償ルール」です。

(当初は「指定ルール」と呼ばれていました)

つまり、出力制御 がどれほど長く続いても、売電収入は補償されません。

「無制限無補償ルール」も、

「エリア、接続申込日、出力規模」によって対象になる発電所は異なって来ますが

比較的最近になって接続申込された発電所が対象になってきます。

エリアごとの「補償ルール」

出力制御 の補償ルールについて、

旧ルール、新ルール、無制限無補償ルール の3種類があることをご理解頂けたかと思います。

これらの補償ルールは、電力会社エリアごとに

接続申込日、出力規模によっても対象や条件が異なります。

この項では、補償ルールを各電力会社エリアごとに解説していきます。

北海道電力エリアの「補償ルール」

北海道電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

北海道電力エリアにおいては「新ルール の適用が無く」「旧ルール と 無制限無補償ルール のみ」になっています。

東北電力エリアの「補償ルール」

東北電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

東北電力エリアも北海道電力エリアと同じく「新ルール の適用が無く」「旧ルール と 無制限無補償ルール のみ」になっています。

東京電力エリアの「補償ルール」

東京電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

東京電力エリアは、北海道電力や東北電力エリアと異なり「新ルール」が適用されています。

さらに、新ルール 内では「オフライン制御かオンライン制御か」によっても、補償ルールが異なり、少し内容が複雑になってきます。

北陸電力エリアの「補償ルール」

北陸電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

北陸電力エリアも、東京電力と同様に「新ルール」が適用されています。

中部電力エリアの「補償ルール」

中部電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

中部電力エリアは、東京電力と全く同じ内容になっています。

関西電力エリアの「補償ルール」

関西電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

関西電力エリアも、東京電力や中部電力と全く同じ内容になっています。

中国電力エリアの「補償ルール」

中国電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

北陸電力エリアの内容に似ていますが、日付が若干異なります。

四国電力エリアの「補償ルール」

四国電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

四国電力エリアは「新ルール」が適用されますが「オフライン制御かオンライン制御か」によって補償ルールは特に変わりません。

九州電力エリアの「補償ルール」

九州電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

九州電力エリアは、北海道電力と全く同じ内容になっています。

沖縄電力エリアの「補償ルール」

沖縄電力エリアの「補償ルール」は、まとめると下表のようになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

出力制御 とはどんなものか?

また、2024年度の出力制御量の見通しなども解説してきました。

九州電力エリアだけでなく、中国電力エリアや四国電力エリアなど

出力制御量が多いエリアも広がって来ています。

特に「オフライン発電所」の事業者の方は、出力制御量が多くなってしまいますので

「オンライン化」も検討してみると良いかと思います。

この記事が、お読みになった皆様の今後のお役に立てれば幸いです。