※2024年07月04日:最新情報に更新しました。

近年、新たな太陽電池として注目されている「ペロブスカイト太陽電池」

みなさんもよく名前は目にされているのではないでしょうか?

そんな「ペロブスカイト太陽電池」について、

「どんなシーンでの活用が期待されているのか?」

「実用化はいつになるのか?」

「国内・海外の研究開発の現状」

「令和6年度の補助金制度」

など、分かりやすく2024年現在の情報を解説していきます。

本記事を読んで頂ければ、ペロブスカイト太陽電池 について

ひととおり理解することができるかと思いますので、ぜひ情報収集にお役立てください。

省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、

あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。

目次

最新ニュース:国の政策方針に「ペロブスカイト太陽電池の支援」が明記

本編に入る前に、ペロブスカイト太陽電池 に関する最新のトピックをご紹介します。

2024年6月21日に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針2024に

ペロブスカイト太陽電池の支援が明記され、政府としても注力していく技術であることが、より明確になりました。

ペロブスカイト太陽電池や浮体式洋上風力等の目標及び革新技術の開発と社会実装

の早期実現に向けた支援や制度的措置の検討、国際的な研究開発体制や国際標準の整備、

人材育成やサプライチェーンの構築に向けた支援を行う。

ペロブスカイト太陽電池とは?

それでは本題に戻って、ペロブスカイト太陽電池 とはどのようなものなのでしょうか?

「ペロブスカイト」とは?

ペロブスカイト(perovskite)とは、灰チタン石(かいチタンせき)を意味しており、

その結晶構造を持つものを総称して

「ペロブスカイト」と呼びます。

「ペロブスカイト太陽電池」とは?

ペロブスカイト太陽電池 は、

その「ペロブスカイトの結晶構造」を持つ化合物を用いられて作られる太陽光電池です。

3つの主な特徴

「曲げられる(さまざまな形状で使用できる)」「軽い/薄い」「低コスト」という面からも注目されています。

ペロブスカイト太陽電池のある未来

そうした特徴から、身の回りにあるさまざまなものに太陽電池を取り付けることができるため、

生活にも大きな変化をもたらすことが期待されています。

こうした点から現在、太陽電池に関する世界中の論文の大半が ペロブスカイト太陽電池 に関するものになっているなど、世界中から注目を集めています。

ペロブスカイト太陽電池 は、桐蔭横浜大学の宮坂力(みやさかつとむ)特任教授が発明した日本で発明された技術です。

宮坂教授は、ノーベル化学賞・物理学賞両賞の有力候補と言われています。

ペロブスカイト太陽電池の10個のメリット

それでは、ペロブスカイト太陽電池 の特徴を、まずそのメリットから見て行きます。

ペロブスカイト太陽電池 には、主に下記のような10個のメリットがあります。

メリット2.軽く薄い

メリット3.エネルギー 変換効率 もシリコン型に匹敵

メリット4.低コスト

メリット5.発電コストが抑えられる

メリット6.弱い光でも発電できる

メリット7.日本国内で材料が調達可能

メリット8.CO2排出量を抑えられる

メリット9.光透過性がある

メリット10.色を変えられる

順番に解説して行きます。

メリット1.さまざまな形状に適用できる

ペロブスカイト太陽電池 は、柔らかく曲がりやすい特徴と

塗布や印刷などで製造できるため、さまざまな形状の太陽光パネルにすることができます。

「フィルムのような材質の太陽電池」を思い浮かべて頂くと

イメージが湧きやすいかもしれません。

さまざまな形状に対応できるため、

これまで設置できなかった場所にも太陽光電池を取り付けることが可能になります。

メリット2.軽く薄い

また、ペロブスカイト太陽電池 は、従来の シリコン太陽電池 よりも

「軽く」「薄い」ことも大きなメリットのひとつです。

株式会社エネコートテクノロジーズ「ペロブスカイト太陽電池で目指すグリーンエネルギー社会の実現」の内容を元に作成

上の表のように、厚さは シリコン太陽電池(約30~40mm)と比較して

「約31μm(0.031mm)」と「約100分の1の厚さ」で、

重さも シリコン太陽電池(62.5 g/W)と比較して「2.5 g/W以下」と

「約25分の1の重さ」になっています。

「軽く薄い」という特徴と、前述の「さまざまな形状に適用できる」特徴から

太陽光発電をさまざまな場所で活用できるようになるのです。

メリット3.エネルギー変換効率もシリコン型に匹敵

当初は 変換効率 3%程度でしたが、現在は研究が進み、

1cm角では23%と、従来のシリコン太陽電池の 変換効率(14~20%程)に

匹敵する 変換効率 が実現できています。

ペロブスカイト太陽電池 は、面積が大きくなると性能にばらつきが出るのですが、

近年では、面積の大きい ペロブスカイト太陽電池 でも

以下のように、従来のシリコン太陽電池に近い 変換効率 が実現できて来ています。

ガラスなのか?フィルムなのか?の型の違いや、面積によって条件は大きく異なりますが、

中国メーカーにおいては、20%以上の 変換効率 が実現できており、日本国内のメーカーも、フィルム型で シリコン太陽電池に匹敵する 変換効率 を実現できていることが分かります。

メリット4.低コスト

ペロブスカイト太陽電池 は、低コストなのも大きなメリットのひとつです。

ペロブスカイト太陽電池 の製造コストは、開発が進んで量産されるようになれば

シリコン太陽電池の「5分の1」から「3分の1」程度になると見込まれています。

低コストになるのは以下のような理由があります。

理由1.塗布や印刷技術で量産可能

塗布や印刷技術で量産可能になるため、製造費用を抑えることができます。

理由2.薄膜なので材料費が「約20分の1」

前述のように、ペロブスカイト太陽電池 は非常に薄いので

従来の太陽電池と比較しても「約20分の1」の材料費しかかかりません。

理由3.レアメタルや高価な貴金属を使わない

ペロブスカイト太陽電池 の主な材料はヨウ化鉛やメチルアンモニウムなどで

従来の太陽電池のようにレアメタルを使用しないため、材料費を抑えられます。

理由4.輸送・設置コストが抑えられる

ペロブスカイト太陽電池 は、従来の太陽電池よりも非常に軽いため、

輸送コストを抑えることができます。

また、架台などが必要ないため、設置コストも抑えることができます。

メリット5.発電コストが抑えられる

このように、変換効率 が高く、製造コストを抑えられることによって、

量産できれば従来の発電よりも「発電コスト」が抑えられることにもなります。

ペロブスカイト太陽電池 は、量産ができて寿命が20年とすると

発電コストが「6~7円/kWh」になる見通しです。

参照元:一般社団法人 沖縄CO2削減推進協議会「次世代太陽電池 ペロブスカイト太陽電池について」

これを従来のさまざまな発電方法における発電コストと比較すると、下記のようになります。

上のグラフを見て頂くとお分かりの通り、ペロブスカイト太陽電池 の発電コストは、従来の太陽光発電や火力発電はもちろん、あらゆる発電方法の中でも「最も低コスト」にできる見通しとなっています。

メリット6.弱い光でも発電できる

ペロブスカイト太陽電池 は、弱い光でも発電できることも大きな特徴です。

従来の太陽光電池(結晶シリコン)と比較してみましょう。

参照元:一般社団法人 沖縄CO2削減推進協議会「次世代太陽電池 ペロブスカイト太陽電池について」を元に作成

従来の シリコン太陽電池 では、高照度(約10万ルクス)ほどの光が無ければ発電できませんでしたが、

図のように、ペロブスカイト太陽電池 では「1000ルクスや200ルクスといった低照度」でも発電できます。

そのため、朝夕や曇りや雨天などの天候や日照の悪い日や、室内のLED照明などでも発電できるため

屋内のIot機器の電源など、さまざまな活用シーンが期待されています。

メリット7.日本国内で材料が調達可能

さらに大きなメリットのひとつが「材料を日本国内で調達できる」という点です。

ペロブスカイト太陽電池 の主な原料である「ヨウ素」は、日本はチリに次ぐ世界2位の生産国で、世界の29%のシェアを持っています。

さらに推定埋蔵量では、日本のシェアは圧倒的1位で世界の78%のシェアを持っています。

参照元:産経新聞「世界シェア2割強の「ヨウ素」、高付加価値化に期待」

従来の太陽光電池は、レアメタル等を含んでいたため、材料を輸入に頼る面が大きかったのですが、国内で材料を調達可能になると、国際情勢や為替などの影響も受けにくく、安定した材料調達が可能になります。

エネルギー全体で見ても、燃料を輸入に頼っているのが現状で「エネルギー自給率を上げる」ことも、再エネ普及の大きな狙いのひとつです。

そうした意味でも、材料を国内で調達できる「ペロブスカイト太陽電池」は「エネルギーの安全保障」という面でも貢献が期待されています。

メリット8.CO2排出量を抑えられる

シリコン太陽電池 は、製造時の温度が「1400℃」と高温でしたが、

ペロブスカイト太陽電池 は、製造時の温度が「100℃」と低温で製造できるため、

製造時のCO2排出量を削減することができます。

メリット9.光透過性がある

ペロブスカイト太陽電池 は、光透過性があるので、ガラス窓にも使用できます。

メリット10.色を変えられる

ペロブスカイト太陽電池 は、材料などによって

「黒、赤、黄色、オレンジなど」に色を変えることができます。

壁などに使用する場合にも、ある程度デザインを調整できる点もメリットであると言えます。

ペロブスカイト太陽電池のある未来

このような特徴から、これまでは太陽光発電を設置することができなかった

「建物の窓や壁」「自動車」「ドローン」「衣類・鞄」などにも太陽電池を取り付けることができます。

いくつか例を見て行きましょう。

例1.従来のソーラーパネルが取り付けられなかった屋根

ペロブスカイト太陽電池 は、シリコン太陽電池 などの従来のソーラーパネルより薄く軽いため

従来のソーラーパネルでは重すぎて取り付けられなかったり、形状の問題で取り付けられなかった屋根にも取り付けることができます。

例2.「窓や壁」で発電できる

ペロブスカイト太陽電池 は、架台なども必要無くなるため

「窓や壁」に取り付けて発電することもできます。

ビルなどの建物に再エネを導入する場合、

従来の太陽光パネルでは、屋根に取り付ける方法しかありませんでした。

しかし高層ビルの場合には階数が多い分、敷地面積も広くなり、

その分消費エネルギーも大きくなります。

つまり高層ビルであるほど、ZEB などの省エネの実現は難しくなってしまうのですが

窓や壁で発電が可能になれば、この問題点を解消することができます。

例3.「電気自動車」での活用

電気自動車に取り付けることで、連続走行距離を伸ばすことにも貢献できる見通しです。

例4.「農業用ハウス」での活用

薄く軽いので、農業用ハウスでの活用も期待されています。

例5.「屋内」で発電できる

弱い光でも発電できるため、屋内で発電できる点も注目されています。

工場内や住宅内のIot機器の電源として活用することが期待されています。

例5.軽いので「ドローン」に載せることができる

また ペロブスカイト太陽電池 は、軽いのでドローンに載せることもできます。

ドローンの連続飛行時間を伸ばすことにより、

災害救助や輸送などにおけるドローンの活躍の幅が増えることが期待されています。

例6.衣類や鞄で発電

衣類や鞄で発電できれば、モバイル端末やICT機器などの活用の幅も増えることになります。

このように、身の回りにあるさまざまなものに太陽電池を取り付けることができれば、

生活にも大きな変化をもたらすことができるため

「ペロブスカイト太陽電池」は注目されています。

解決が期待されている課題

また、ペロブスカイト太陽電池 が普及すれば、

再生可能エネルギーに関する下記のような課題の解決策になることも期待されています。

課題2.送配電のロス

課題1.太陽光発電用地が少ない日本

日本は、政府は2030年度に電源構成の14%~16%を太陽光発電で構成する方針ですが、

2021年度の実績は8.3%と、残り10年を切って2倍近くにしていく必要があります。

しかしながら、日本は島国で平地も少なく、太陽光用地が足りません。

実は、現状でも世界に置いて「国土面積における太陽光発電導入容量」も「平地面積における太陽光発電導入容量」主要国の中で1位です。

特に「平地面積における太陽光発電導入容量」においては、2位のドイツの2倍の量になっています。

参照元:資源エネルギー庁「2030年に向けたエネルギー政策の在り方」

このように、従来の太陽電池では、日本の太陽光用地には限度があり

これ以上太陽光発電を増やして行くのは難しい状況なのですが、

ペロブスカイト太陽電池 が普及すれば、建物の窓や壁などでも太陽光発電が可能になり

太陽光用地不足による再エネ導入の鈍化の解消策になるのです。

課題2.送配電のロス

もうひとつの問題は「送配電のロス」です。

従来の太陽電池では、電気を使用する 需要地 に太陽光発電所を設置する場合、

屋根や、敷地内の空いた土地などでは発電量に限度があり、

なかなか使用する電気量すべてを賄うことはできません。

そこで、より再エネを活用するためには

需要地 以外の土地に太陽光発電所を設置して、そこから送電する

「オフサイトPPA」や「自己託送」といった手法が一般的です。

遠隔地からの送電で生まれるロス

しかしながら、長い送電線を通る際のロスや電力変換を何度も繰り返すことで

約3分の1(※)の電気が無駄になっています。

※参照元:東京エレクトロン(株)「ビルの壁や自動車の車体を発電機に変えるペロブスカイト型太陽電池とは」

需要地での発電量を増やす

ペロブスカイト太陽電池 を活用すれば、窓や壁などにも太陽光発電を導入し、

需要地 での発電量を増やすことができますので

遠隔地からの送電によるロスを抑えることができるようになります。

タンデム太陽電池としての活用

また、ペロブスカイト太陽電池 は、単体としての活用だけでなく

「タンデム太陽電池」として活用できることからも注目されています。

タンデム太陽電池とは?

タンデム太陽電池 とは、複数の異なる太陽電池を組み合わせた太陽電池で、

特に「変換効率 の向上」の効果が期待されています。

ペロブスカイトとシリコンのタンデム太陽電池

中でも特に注目されているのが、ペロブスカイトとシリコンの タンデム太陽電池 です。

シリコン太陽電池 は、理論上では「29%の 変換効率 が限界」と言われています。

しかしながら、ペロブスカイトとシリコンを組み合わせることで、図のように、ペロブスカイト層で波長の短い光を吸収し、シリコン層で波長の長い光を吸収することで、太陽光の光を無駄なく吸収し、30%以上の 変換効率 を実現することが可能になります。

各タンデム太陽電池の特徴

タンデム太陽電池 は、掛け合わせる素材によって、変換効率や曲げ性が異なります。

下の表は、各太陽電池のセル面積1c㎡以上の 変換効率 と曲げ性をまとめたものです。

参照元:東京都市大学「世界初、変換効率が30%に迫る、曲げられる太陽電池を開発 ─ 新構造の薄型シリコン太陽電池にペロブスカイト太陽電池を積層 ─」を元に作成

表のように、ペロブスカイトとシリコンを合わせたタンデム太陽電池は

「33.7%」と非常に高い 変換効率 を出していますが、

その反面、ペロブスカイト太陽電池 の大きなメリットであった「曲げ性」は無くなっています。

しかし最近になって、東京都市大学が、変換効率 を高めながら、曲げ性も持たせることが出来る、ペロブスカイトと薄型シリコンのタンデム太陽電池を開発しています。

このように、ペロブスカイト太陽電池 は、単体だけでなく

「タンデム太陽電池」としての活用においても、開発・研究が進められており、

変換効率 の高い太陽電池として期待されています。

ペロブスカイト太陽電池の3つのデメリット

このように、大きな活躍が期待されている ペロブスカイト太陽電池 ですが、

実用化に向けて、課題となっている点(デメリット)もあります。

デメリット2:安全性に課題がある

デメリット3:面積を大きくするのが難しい

順番に解説していきます。

デメリット1:寿命が短い

ペロブスカイト太陽電池 は、従来の太陽電池に比べて「寿命が短い」のもデメリットのひとつです。

シリコン太陽電池 の場合、耐用年数は約20年ですが、

ペロブスカイト太陽電池 は、開発当初は「5年」と短かったため、寿命の短さが大きな課題でした。

現在は研究・開発が進んでおり、

10年以上の耐用年数の ペロブスカイト太陽電池 も開発されています。

ペロブスカイト太陽電池 の寿命が短いのは、

「赤外線や紫外線に弱い」「湿気に弱い」という点が主な理由です。

ペロブスカイト太陽電池 の寿命が短い理由

赤外線や紫外線に弱い

ペロブスカイトは赤外線や紫外線によって、結晶が劣化しやすい特徴があります。

そのため、屋外で使用すると劣化しやすい点が大きな課題です。

湿気に弱い

ペロブスカイトには吸湿性があり、水分と反応すると劣化しやすく

変換効率 が下がり、寿命が短くなります。

ペロブスカイト太陽電池 の寿命への対策

フィルムなどの開発

そのため、ペロブスカイト太陽電池 を保護する「フィルムやガラスの層」の封止材の工夫や

研究開発が進められています。

積水化学が20年の耐久性実現の方針を発表

2024年1月11日に発表された最新のニュースでは、

積水化学が2025年までに20年相当の耐久性を実現する方針を発表しています。

20年の耐久性が実現できれば、現在主流になっている シリコン型太陽電池 に匹敵する耐用年数

が実現できることになり、このデメリットが解消されることになります。

参考:ニュースイッチ「ペロブスカイト太陽電池」耐久20年実現へ、積水化学が2025年事業化

デメリット2:安全性に課題がある

ペロブスカイト太陽電池 の主な原料になる「ヨウ化鉛」や「ヨウ化メチル」は、

人体に対して下記のような有害性があり、安全性に問題がある点も課題です。

ヨウ化メチル・・・咳、咽頭痛、吐き気、嘔吐、下痢、頭痛、めまい、脱力感等

そのため、特に鉛に代わる原料で製造できないか、国内外の研究所での研究が進められています。

京都大学では鉛の代わりに「スズ」を、桐蔭横浜大学では「AgBi2I7」を

使用すべく研究と開発を進めています。

デメリット3:面積を大きくするのが難しい

1㎝角などの面積の小さい太陽電池であれば、充分な発電量を出すことが可能ですが、

面積が広くなると性能にばらつきが出るため、面積の大きな ペロブスカイト太陽電池 の製造が課題でした。

ただし前述のように、近年では面積の大きい ペロブスカイト太陽電池 も実現され始めています。

実用化は「2025年頃」?

このように、さまざまな形で注目されている ペロブスカイト太陽電池 ですが、

課題の面も踏まえて、実用化に関してはどのような状況なのでしょうか?

世界で見ると、中国とポーランドではすでに販売を開始している企業もありますが

まだ本格的な量産に向けて動き始めているという段階です。

日本国内でもまだ一部で商用化が進んでいるものの、

実証段階のメーカーが多く、2024年1月現在では一般の量産販売には至っていません。

国内外のメーカー各社の中では、

商用化の見通しを「2025年ごろ」に見定めている企業が最短ですので、

ペロブスカイト太陽電池 が市場に出始めるのは

「2025年ごろ」が最短になるのではと考えられます。

国内メーカー・研究機関の開発動向

それでは、ペロブスカイト太陽電池 の開発の現状について、

国内のメーカー・研究機関の開発動向をより詳しく見て行きましょう。

国内メーカーの開発動向

まず、日本国内各メーカーの開発動向についてご紹介していきます。

積水化学

積水化学は、主に「フィルム型」の ペロブスカイト太陽電池 の開発を進めており

10年の耐用年数を実現、実証実験も進めています。

また、前述のように最新のニュースでは

「2025年までに20年の耐用年数を実現する方針」であると発表しています。

特に最近では、ペロブスカイト太陽電池 を用いて

「世界で初めてのメガソーラー高層ビル」を創るニュースが注目されています。

10年の耐久性を実現

前述のように、ペロブスカイト太陽電池 は、赤外線や紫外線、湿気に弱いという課題があります。

積水化学は、液晶向けの封止材などの技術を ペロブスカイト太陽電池 に応用して、

液体や気体が入り込まないように工夫した結果、10年の耐久性を実現させています。

製造効率の高い「ロール・ツー・ロール方式」

また、積水化学の材料開発技術から、製造効率の高い「ロール・ツー・ロール方式」での

製造を実現しています。

さまざまな施設での実証実験

また積水化学は、ペロブスカイト太陽電池 の実証実験も進めています。

国内初、浮体式ペロブスカイト太陽電池の共同実証実験の取り組み開始

2024年4月3日より1年間の予定で、浮体式(水上に設置する太陽光発電)ペロブスカイト太陽電池を閉校した学校のプールに設置し、実証実験を開始しました。

この取り組みは、積水化学工業株式会社/エム・エム ブリッジ株式会社/恒栄電設株式会社の3社共同で取り組みされています。

詳細:積水化学工業(株)「浮体式ペロブスカイト太陽電池の共同実証実験開始」

JR西日本うめきた駅での実証実験

JR西日本うめきた駅の広場部分に、フォルム型 ペロブスカイト太陽電池 を設置。

日照や発電量を計測する実証実験も同時に行います。

詳細:積水化学「「うめきた(大阪)駅」にフィルム型ペロブスカイト太陽電池を設置」

東京都下水道局森ヶ崎水再生センターでの実証実験

東京都下水道局森ヶ崎水再生センターにて、

フィルム型 ペロブスカイト太陽電池 の国内最大規模の検証を行っています。

詳細:東京都下水局「ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた検証を開始しました。」

世界で初めてのメガソーラー高層ビル

東京都千代田区「内幸町一丁目街区南地区第一種市街地再開発事業」で建設予定の

サウスタワーの壁面に ペロブスカイト太陽電池 を設置し、

「世界で初めてのメガソーラー高層ビル」となる導入が発表されています。

詳細:積水化学「世界初 フィルム型ペロブスカイト太陽電池による高層ビルでのメガソーラー発電の計画について」

東芝

東芝は、曲げ性を維持したフィルム型で

世界最高効率の 変換効率「15.1%(703c㎡)」を実現しています。

1ステップの塗布方法で変換効率向上

東芝の開発する ペロブスカイト太陽電池 は「フィルム型」というだけでなく

「大面積(703c㎡)」で、変換効率 の向上を実現しています。

従来の大面積のフィルム型の ペロブスカイト太陽電池 は、

2ステップという塗布方法で作られますが、この塗布方法では時間がかかり

ペロブスカイト層に未反応部分が生じて、変換効率 が下がってしまいます。

東芝では「1ステップメニスカス塗布法」という塗布方法を開発し、

1ステップで塗布できるようになったことから、変換効率 を向上させることができています。

効率的な量産方法

この「1ステップメニスカス塗布法」は、塗布速度も高速化できることから

より効率的に量産できることが期待でき、量産やコスト面でも期待されています。

東芝の実証実験

青葉台駅における実証実験

学校法人桐蔭学園、東急株式会社、東急電鉄株式会社、横浜市の4者が行う

東急田園都市線・青葉台駅正面口改札前自由通路での ペロブスカイト太陽電池 の実証実験において

東芝が ペロブスカイト太陽電池 を提供しています。

参照:東芝「大面積フィルム型ペロブスカイト太陽電池の提供について」

アイシン

アイシンの ペロブスカイト太陽電池 は、酸素や水を通しにくい「薄型ガラス」を採用し

10年相当まで耐久性を向上させています。変換効率 は、13.08%(30cm角)です。

2025年から自社工場での実証実験開始

アイシンは、2025年から自社工場での実証実験を開始すると発表しています。

エネコートテクノロジーズ

エネコートテクノロジーズは、京都大学から生まれた、

ペロブスカイト太陽電池 の開発事業を行うスタートアップ企業です。

フィルム型では、7.5cm角で「16.9%」

ガラス型では、7.5cm角で「19.2%」の 変換効率 を実現しています。

エネコートテクノロジーズの実証実験

エネコートテクノロジーズは、さまざまな場所での ペロブスカイト太陽電池

の実証実験や共同開発を行うことを発表しています。

KDDIの基地局における実証実験

KDDIの基地局に、ペロブスカイト太陽電池 を活用した実証実験を

2024年から開始すると発表しています。

参照:KDDI「国内初、曲がる太陽電池「ペロブスカイト型」を活用した基地局実証を開始」

苫小牧埠頭の物流倉庫における実証実験

同じく2024年から、苫小牧埠頭の物流倉庫において実証実験を行うと発表しています。

通常の実証実験に加えて「塩害や降雪への耐久性」も検証するとのことです。

参照:「国内初、物流施設に「ペロブスカイト太陽電池」を設置する実証実験の開始を決定」

住宅用ペロブスカイト太陽電池の共同開発を開始

三井不動産と京都大学と、住宅用ペロブスカイト太陽電池の共同開発を開始したと発表されています。

車載用ペロブスカイト太陽電池の共同開発をトヨタと開始

また、車載用ペロブスカイト太陽電池の共同開発をトヨタと開始しています。

参照:日本経済新聞「次世代太陽電池、30年EV搭載へ トヨタ・京大発新興組む」

パナソニック

パナソニックは、ペロブスカイト太陽電池 事業に2028年までに参入すると発表しています。

世界第2位の発電効率

パナソニックの ペロブスカイト太陽電池 は、800c㎡以上の実用サイズでの 変換効率が「17.9%」で

7月に中国の極電光能の「18.6%」に抜かれるまで、世界1位でした。

「発電するガラス」に注力

パナソニックの ペロブスカイト太陽電池 は、特に住宅建材と組み合わせた

「発電するガラス」としての用途を中心に、事業を進めています。

2024年04月から補助金の募集の開始

窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入に向けた補助金の募集も本年度から開始されています。

(詳細は、補助金の項で詳しく解説します)

カネカ

カネカは、2022年にフィルム型 ペロブスカイト太陽電池(10cm角)で20%近い 変換効率 を実現し

話題になりました。

「建材一体型」や「窓・壁面設置型」を視野に、2026年からの実証を目指しています。

富士フィルム

富士フィルムは、ペロブスカイト太陽電池 そのものを開発しているわけではありませんが

その素材研究に力を入れている企業です。

後述する「世界各国における特許出願」においても、存在感を示しています。

大学・研究機関の開発動向

同様に、大学や研究機関の開発動向を見て行きましょう。

ペロブスカイト太陽電池 は、2009年の発明当初はそこまで注目されておらず、

研究者も数名でしたが、現在では世界の研究者数は3万人以上とも言われています。

(中国人約1.5万人、日本人1,000人)

参照元:一般社団法人 沖縄CO2削減推進協議会「次世代太陽電池 ペロブスカイト太陽電池について」

桐蔭横浜大学

前述のように、桐蔭横浜大学は ペロブスカイト太陽電池 を開発した宮坂教授が在籍する大学です。

ペロブスカイト太陽電池 は研究者の手作業で開発されていたため、

ひとつひとつの性能が不安定でした。

桐蔭横浜大学は、ベンチャー企業「ペクセル・テクノロジーズ」を立ち上げ、

ペロブスカイト太陽電池 の成膜技術を安定させる自動化技術を開発しています。

また、人体に有害な鉛に代わる素材として、AgBi2I7に注目しています。

京都大学

京都大学は前述のように、スタートアップ企業のエネコートテクノロジーズを立ち上げています。

また、鉛に代わってスズ系の材料を使用し、変換効率 11.5%を実現しています。

東京都立大学

ペロブスカイト太陽電池 を光通信に応用する研究を行っています。

東京工業大学

光通信の給電用に ペロブスカイト太陽電池 を活用しています。

「シングルソース蒸着」という新たな成膜プロセスも検討しています。

山形大学

「逆構造の ペロブスカイト太陽電池」を開発しています。

「逆構造の ペロブスカイト太陽電池」とは、

従来の ペロブスカイト太陽電池 の層の構造が逆のようになっているもので、

従来よりも安定性が高い特徴があります。

金沢大学

ペロブスカイト太陽電池 の「高性能電子輸送層」を開発し、変換効率 30%を可能にしています。

筑紫大学

ペロブスカイト太陽電池 の劣化機構を解明しています。

電気通信大学

円筒型の ペロブスカイト太陽電池 モジュールを開発。

鉛に代わるスズ系素材の ペロブスカイト太陽電池 として、世界最高の13.2%の 変換効率 を実現しています。

沖縄科学技術大学院大学

5cm角の ペロブスカイト太陽電池 で16.6%の 変換効率 を達成しており

今後は大型化や商業化を目指しています。

宇宙航空研究開発機構

宇宙用の ペロブスカイト太陽電池 を開発しています。

海外メーカー・研究機関の開発動向

続いて、海外の動向も見て行きましょう。

海外メーカーの開発動向

中国科学技術大学/合肥工業大学の研究チーム(中国)

2024年5月22日に、セレン化アンチモンとペロブスカイトを使用したタンデム型太陽電池で、

電力変換効率20%超を実現したと発表されました。

サウレ・テクノロジー(ポーランド)

ポーランドのサウレ・テクノロジーは、日本のHISが出資する企業で

2021年に世界で初めて ペロブスカイト太陽電池 の商業生産を開始。

5,000c㎡規模の工場で、当初はIot端末向けの製品の量産化を進めています。

コロナ禍の影響で量産開始は遅れていますが、2023年内に、少量から商用化を開始すると発表しています。

変換効率 は、15.74c㎡(フィルム型)で「10.5%」です。

オックスフォードPV(英国)

イギリスのオックスフォードPVは、主にシリコン型とのタンデム型太陽電池を開発。

変換効率 は2020年の時点で「29.52%」に至っています。

2025年前後の大量生産を目指しています。

大正微納科技(中国)

中国の大正微納科技は、2020年に3mm角(ガラス)で21%の 変換効率 を実現。

2023年7月には、100MW級の生産ライン構築に向けた調印式を開催しており、

大量生産に向けて動き始めています。

GCL Perovskite(中国)

同じく中国のGCL Perovskiteは、太陽光パネルメーカー大手のGCLの子会社です。

変換効率 は16%。2024年に生産ラインに100億円を投資し、

量産に向けた体制構築を進めています。

大学・研究機関の開発動向

続いて、海外の大学・研究機関の開発動向も見て行きましょう。

ヨーロッパ

ヘルムホルツセンター・ベルリン研究所(ドイツ)

高効率な タンデム太陽電池 を開発。

スズ系の素材を使用し、変換効率 9.1%で、高い耐久性を維持しています。

非営利研究機関ISFH(ドイツ)

ペロブスカイト太陽電池 と シリコン太陽電池 との タンデム太陽電池 で

変換効率 30%以上を目指しています。

カールスルーエ工科大学(ドイツ)

ペロブスカイト太陽電池 ベースの タンデム太陽電池 を開発しています。

ZSW研究所(ドイツ)

ペロブスカイト太陽電池 と シリコン太陽電池 との タンデム太陽電池 を開発しています。

国立太陽エネルギー研究所(フランス)

材料科学に関する研究を行っています。

ケンブリッジ大学(イギリス)

タンデム型の高耐久化を実現しています。

トルヴェルガタ大学(イタリア)

ペロブスカイト太陽電池 と シリコン太陽電池 との タンデム太陽電池 で

変換効率 26%以上を実現しています。

スイス連邦工科大学(スイス)

グアニジウムイオンを添加し、変換効率 19%前後を実現。

アイトホフェン市(オランダ)

ペロブスカイト太陽電池 と シリコン太陽電池 との タンデム太陽電池 で

変換効率 28.7%を実現しています。

国際研究所imec(ベルギー)

ペロブスカイト太陽電池 と CIGS太陽電池 との タンデム太陽電池 で

変換効率 24.6%を達成しています。

カウナス工科大学(リトアニア)

ペロブスカイト太陽電池 の新規正孔輸送材料を開発しています。

アメリカ

マサチューセッツ工科大学(アメリカ)

ペロブスカイト太陽電池 の長寿命化を研究しています。

再生可能エネルギー研究所(アメリカ)

タンデム太陽電池 を開発しています。

オーストラリア

オーストラリア国立大学(オーストラリア)

ペロブスカイト太陽電池 を活用した タンデム太陽電池 を開発。

変換効率27.7%を実現しています。

クイーンズランド大学(オーストラリア)

CsFAPbI3を素材として活用した ペロブスカイト太陽電池 で、変換効率 16.6%を達成しています。

ニューサウスウェールズ(オーストラリア)

高耐久性の ペロブスカイト太陽電池 を開発しています。

アジア・中東

南京大学(中国)

イギリスのオックスフォード大学との共同開発で、20cm角の タンデム太陽電池 で 変換効率 21.7%を実現しています。

陝西師範(センセイシハン)大学(中国)

ユウロピウムイオンを添加した ペロブスカイト太陽電池 で、変換効率 20.14%を達成しています。

華中科技大学(中国)

ペロブスカイト太陽電池 の大面積技術を開発しています。

KAIST(韓国)

ペロブスカイト太陽電池 と シリコン太陽電池 との タンデム太陽電池 で

変換効率 30%以上を目指しています。

UNIST(韓国)

FAPbI3を使用した薄膜 ペロブスカイト太陽電池 で、照明下で25.8%を達成しています。

台湾国立大学(台湾)

36.6c㎡で、変換効率 16.06%を達成しています。

ナンヤン工科大学(シンガポール)

薄膜で耐久性の高い ペロブスカイト太陽電池 を開発しています。

サウジアラビア王立科学技術大学(サウジアラビア)

ペロブスカイト太陽電池 の タンデム太陽電池 で 変換効率 23.8%を達成しています。

世界における特許の出願状況

また、各国の ペロブスカイト太陽電池 の販売に向けた動向は、特許の出願件数からも見ることが出来ます。

各国、各メーカーがどのような動きをしているのか見て行きましょう。

ペロブスカイト太陽電池 のように、国をまたいで販売する製品があった場合、

「特許」と言っても「世界共通の特許」があるわけではありません。

例えば、日本で販売するためには「日本国内での特許」が必要になります。

しかし、日本で特許を得ていても、他の国ではその特許の権利は及びません。

そのため、他の国で販売するためには、その国でも特許を出願する必要があります。

国ごとの出願件数

まず初めに、国ごとの出願件数を見て行きましょう。

(正確には「出願した個人や団体の国籍」別の出願件数になります。)

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

グラフを見て頂くとお分かりの通り、出願件数のトップは中国で、全体の37%を占めています。

続く2位が日本で、全体の21.3%を占めています。

中国の出願件数が2015年以降に急増

中国の出願件数は、2015年以降に急激に増加しています。

反対に、日本は2015年まで増加したのち、減少しており、順位が逆転しています。

出願人別出願件数ランキング

次に、出願人別の特許出願数のランキングを見て行きましょう。

さまざまな国に出願している出願数の合計値のランキングです。

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

このように、出願人別で見てみると、日本の積水化学が1位、富士フィルムが2位、

8位にパナソニックと、

国別では中国がシェアを占めていましたが、出願人別では、日本企業が多く上位にランクインしています。

出願先国別ランキング

続いて「出願先の国別」に、どの国籍からの出願が多いか、見て行きましょう。

このランキングを見て行くと、各企業の国際展開の戦略も見えてきます。

日本と中国

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

日本と中国への出願は、どちらも自国からの出願が上位を占めていることが分かります。

米国と欧州

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

米国と欧州は、日本や中国と異なり、自国からの出願だけでなく

他の国からの出願も上位に入って来ており、日本の企業も多く参入していることが分かります。

また、同じ日本企業でも、米国と欧州どちらに力を入れているのかの違いが見えます。

韓国と台湾

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

韓国は、日本や中国のように自国籍からの出願のシェアが多くなっています。

台湾は、自国よりも、他の国からの出願のシェアが多くなっています。

台湾のランキングの中にも、日本企業の名前が複数出ています。

オーストラリアとインド

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

オーストラリアとインドに関しても、自国以外の国からの出願の方が多い傾向があります。

また、日本企業の名前も目立ちます。

日本企業と中国企業の動向

このように、各国への出願の状況を見て行くと、販売に向けたさまざまな動向が見えてきます。

日本企業の動向

日本企業の動向としては、日本国内だけでなく、さまざまな国で出願している点が大きな特徴です。

また、企業によって出願に力を入れている国が異なることも分かります。

例えば、富士フィルムは米国や欧米、

積水化学は台湾やオーストラリア、インドで多く出願していることから

販売戦略の違いも見えてきます。

中国企業の動向

最も出願件数が多い中国ですが、自国以外のランキングには、あまり名前が出てきていません。

出願分類別ランキング

次に、出願内容の分類ごとに出願件数を見て行きましょう。

各国で、ペロブスカイト太陽電池 のどの部門に力を入れているかが見えてきます。

「安定性・耐久性」と「高効率」

まず「安定性・耐久性」と「高効率」をそれぞれ見て行きましょう。

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

「安定性・耐久性」に関する出願件数は、日本国籍の出願人による件数が最も多いのですが

2位の中国とは僅差です。

「高効率」に関しては、中国の件数が圧倒的に多くなっています。

「大面積化」と「低コスト」

参照元:特許庁「ニーズ即応型の技術動向調査 テーマ名:「ペロブスカイト太陽電池」」を元に作成

「大面積化」と「低コスト」に関しては、中国が最も多く、欧州が続いています。

海外メーカーと国内メーカーの市場競争

このように、ペロブスカイト太陽電池 は、日本で発明されたにもかかわらず

世界では大きく動き始め、中国などを中心に大量生産への動きもあります。

国内メーカーと海外メーカーのどちらが ペロブスカイト太陽電池 の市場を勝ち取るのか

動向が注目されています。

中国では、国内特許を取得する競争も激化しており、

量産に向けて動き始めている反面、耐久性に関する情報はあまり伝わっていないという

面もあります。

一方、日本国内のメーカーは、実証実験を始めている段階で、

まだ具体的に量産化には踏み込めていないのが現状です。

ペロブスカイト太陽電池 の市場を日本が勝ち取れるのか?

海外メーカーにシェアを奪われてしまうのか?

という面においても、ペロブスカイト太陽電池 の動向は注目されています。

日本政府の動き

このような世界情勢を受けて、

日本政府も ペロブスカイト太陽電池 の開発支援に力を入れ始めています。

政府は、2025年の実用化を目指す方針

岸田首相は、2023年10月3日に「2025年の実用化を目指す」考えを発表しました。

従来は2030年の実用化を目指す方針になっていましたが、前倒しにした形になります。

参照:読売新聞「次世代の太陽電池「ペロブスカイト型」、首相が「2025年実用化」を表明」

ペロブスカイト太陽電池の開発事業予算を150億円増額

また、経済産業省は、ペロブスカイト太陽電池 の開発事業予算を150億円増額し

648億円の予算で、実証や大型化を支援し、社会実装を早めることを目指します。

増額する150億円のうち80億円を、実証を進めるために使用し、

海外に先駆けて、ペロブスカイト太陽電池 の社会実装を目指す方針です。

参照:日刊工業新聞「次世代太陽電池「ペロブスカイト」に予算150億円積み増し、社会実装を急ぐ」

2035年には1兆円市場に

ペロブスカイト太陽電池 は、2035年には世界で1兆円市場になると見通されています。

参照:株式会社富士経済「ペロブスカイト太陽電池の世界市場は2035年に1兆円」

海外メーカーの ペロブスカイト太陽電池 の開発も進んでおり

日本政府も ペロブスカイト太陽電池 のシェアを獲得すべく力を入れ始めています。

ペロブスカイト太陽電池の補助金制度

こうした背景から、日本政府は ペロブスカイト太陽電池 の開発に向け、

令和6年度には、さまざまな補助金制度を行う予定で、概算要求 が行われています。

毎年9月までに政府の各省庁が大蔵大臣に提出する、次年度の予算要求のことを言います。

この概算要求では「こういうことを行いたいので」「これくらい予算が必要です」

と書かれていますので、例えば補助金制度においても

「何をやるのか」のおおよその内容を早い段階から把握することができます。

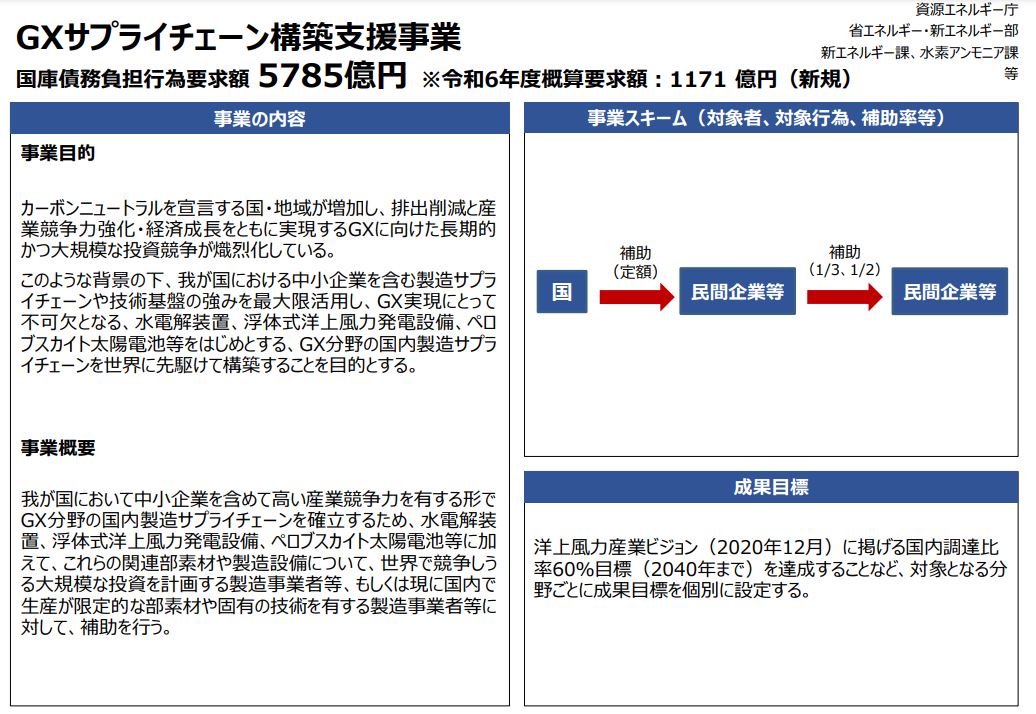

[資源エネルギー庁] GXサプライチェーン構築支援事業

ペロブスカイト太陽電池 の世界における競争力を付けるための支援として、

資源エネルギー庁は、GXサプライチェーン構築支援事業を行うべく、概算要求 を行っています。

温室効果ガスを発生させる化石燃料から、太陽光発電や風力発電などのクリーンなエネルギーに転換していく取組みのことを言います。

引用元:資源エネルギー庁「GXサプライチェーン構築支援事業」

「GXサプライチェーン構築支援事業」とは?

ペロブスカイト太陽電池 などの関連部素材や製造設備への投資などへの

補助として、対象経費(※1)の「1/3~1/2」の補助を行う制度です。

※1)対象経費は現状ではまだわかっていません。

補助金の目的として、

と明言しており「世界における日本企業の ペロブスカイト太陽電池 の競争力強化」に向けて、日本政府が力を入れ始めていることが分かります。

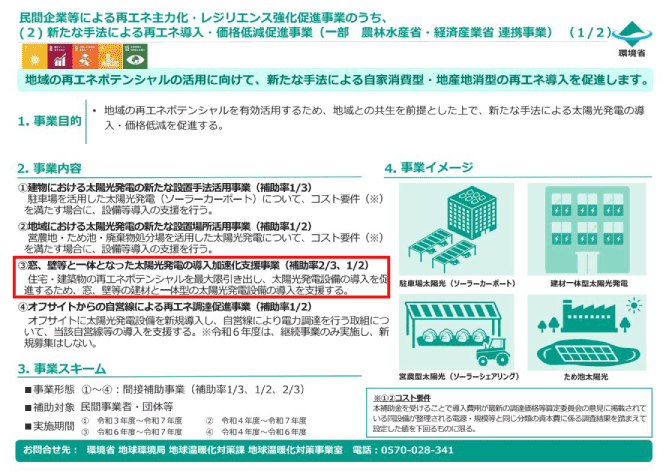

[環境省] 窓・壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業

2024年度から新しく始まる見通しの環境省による補助金制度です。

再エネ導入をより一層進めるために「壁や窓と一体になった」太陽光発電所への補助金制度が公募される見込みです。

建材などと一体化した太陽光パネルや、

塗布や印刷で製造できる「ペロブスカイト太陽電池」などの普及を主眼においていると考えられます。

この補助金制度の令和6年度予算の 概算要求 の内容は、下記のようになっています。

参照:環境省「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」

補助率

補助率は「2/3,1/2」との記載がありますので、

条件によって対象費用の2/3または1/2が補助されると考えられます。

ペロブスカイト太陽電池のFIT価格が優遇される見通し

2024年3月7日のニュースでは、経済産業省は ペロブスカイト太陽電池 を2025年の FIT において通常の太陽光発電よりも優遇された買取価格(10円以上)にする見通しであると報道されています。

このように、国も ペロブスカイト太陽電池 の普及に向けて大きくバックアップしていく方針であることが見えています。

参考:日本経済新聞「曲がる太陽電池、電力買い取り優遇 経産省」

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ペロブスカイト太陽電池 の基礎知識から

世界における開発や商品化の現状や、国内メーカーの取り組み、

政府の支援や補助金など、ペロブスカイト太陽電池 の現状について

ひととおりご理解頂けたのではないかと思います。

ペロブスカイト太陽電池 は、

現在でも太陽電池や再エネの中でも注目が集まり始めています。

今後も、何か新しい情報が入りましたら、本記事を更新してお伝えして参ります。

本記事がみなさまの情報収集のお役に立ちましたら幸いです。