2024年4月23日:「窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業」

の公募が開始しました。

2024年4月23日:「ソーラーカーポート事業」の公募が開始しました。

2024年4月17日:「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」

の公募が開始しました。

2024年4月16日:「データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業」

の公募が開始しました。

2024年4月16日:「TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業」

の公募が開始しました。

2024年4月16日:「離島等における再エネ主力化に向けた設備導入等支援事業」

の公募が開始しました。

2024年4月09日:「直流による建物間融通モデル創出事業」

の公募が開始しました。

2024年4月09日:「再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導⼊促進事業」

の公募が開始しました。

2024年3月29日:「地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業」

(営農地、ため池、廃棄物処分場)の公募が開始しました。

2024年3月29日:「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」

の公募予告が公開されました。

2024年3月25日:「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)」

の公募が開始しました。

「CO2削減」や「高騰する電気料金への対策」として

オフサイトPPA や オンサイトPPA を含む 自家消費型太陽光発電 の導入を検討する企業が増加しています。

本記事では、太陽光発電 に活用できる「補助金の情報」として

・公募前の補助金制度の見通し

を、わかりやすく丁寧に解説して行きます。

今年に入って、

3月から少しずつ公募が始まり、今はほとんどの補助金制度の公募が始まっています。

新しい情報が入り次第

随時、本記事を更新していきますので、本記事のブックマークをお願いいたします。

※まだ公募前の補助金制度についても、概算要求 の内容や

昨年度の公募内容をご紹介しながら、おおよその内容を解説しています。

公募前の補助金制度も、早めに準備しておく必要がありますので、ぜひこちらもご参照ください。

本記事では、再エネ導入に関する補助金の中でも、太陽光発電に関連した補助金であり

民間企業が活用できる、国からの補助金をご紹介しています。

省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、

あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。

目次

- ご注意:太陽光発電のみへの補助金は公募されていない

- 現在の公募状況

- 公募前の補助金制度は「概算要求」を参照する

- 令和5年度補正予算/令和6年度本予算に実施見込みの補助金制度一覧

- 需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金

- ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

- 「ソーラーカーポート事業」新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

- 「営農型太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

- 「水上太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

- 「廃棄物処理場」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

- 窓・壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業

- オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業

- 再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

- 離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業

- 直流による建物間融通モデル創出事業

- TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業

- データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業

- 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)

- まとめ

ご注意:太陽光発電のみへの補助金は公募されていない

まず、補助金の具体的な解説に入る前に、注意点です。

現在公募中および公募が行われる見通しの「国の補助金制度」においては、

例として、蓄電池と一緒である必要がある、2MW以上の対規模な発電所である必要がある

などの条件が付いていますので、予めご注意ください。

※ただし、都道府県や市区町村で行っている補助金制度については、太陽光発電のみを対象にした補助金制度が公募されていることもありますので、気になる方は該当の都道府県や市区町村にご確認ください。

現在の公募状況

今年は2024年3月頃から「公募開始」や「公募告知」が公開され始めています。

現在公募が行われている補助金制度

現在、公募が行われている補助金制度は以下の通りです。

4/23公募開始「窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業」

4/23公募開始「ソーラーカーポート事業」新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

4/17公募開始「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」

4/16公募開始「データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業」

4/16公募開始「TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業」

4/16公募開始「離島等における再エネ主力化に向けた設備導入等支援事業」

4/09公募開始「再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導⼊促進事業」

3/29公募開始「営農型太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

3/29公募開始「水上太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

3/29公募開始「廃棄物処理場」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

3/25公募開始「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)」

今後も続々と補助金の公募開始が続いて行く見通しです。

公募前の補助金制度は「概算要求」を参照する

このように、少しずつ公募も始まっていますが、

まだ公募が始まっていない補助金制度が多くあります。

各補助金の詳しい内容が書かれた「公募要領」は、

公募開始の段階で公開されるため、公募開始までは、各補助金の詳しい内容は分かりません。

そこで、公募前の補助金制度の内容は「概算要求」を参考にします。

「概算要求」とは?

「概算要求」とは、

を言います。

この概算要求では、

「これくらい予算が必要です」

と書かれていますので、例えば補助金制度においても

「何をやるのか」のおおよその内容を早い段階から把握することができます。

ただし、詳細までは明らかにされてはおらず、実際の補助金制度では内容が少し変更になることもあるので、その点には注意が必要です。

なるべく一次公募での申請を目指す

公募前の情報収集において「確実に補助金を受ける」ために、気を付けたいポイントが、

「なるべく一次公募での申請を目指す」という点です。

補助金制度によっては、一次公募、二次公募、三次公募・・・・といった形で

複数の公募期間を設けていることもあります。

しかしながら、令和5年度までに公募された補助金の中では

二次公募以降は打ち切りになった補助金制度

もありました。

今年の補助金制度においても「二次公募は行わない予定」とする補助金制度が多く

昨年よりも「一次公募のみ」の補助金制度が多い印象です。

そのため、確実に補助金を活用するためには

一次公募で申請できるように進めておくことが重要になってくるのです。

概算要求の段階から検討を始める

一次公募の段階で申請するためには、早めに準備を進めておく必要があります。

補助金制度によっては「概算要求」だけしか出ていない時期から検討や準備を始めなければ、一次公募に間に合わないケースもありますので、注意が必要です。

ケース1:事前に別の申請を行う必要があるケース

太陽光発電に活用できる代表的な補助金のひとつである

「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金(令和5年度)」では、補助金申請には下記のような要件を満たす必要がありました。

低圧:対象発電所の系統連系の申込完了と回答を得ていること

補助金制度に申請するために事前に行っておかなければならない事務手続きがあったのです。

そうなると、上記のような事務手続きを行う為には、

どのような発電所を作るかなどをその前に検討しておく必要があります。

つまり一次公募での応募を目指す場合、

スケジュールとしては 概算要求 のみしか出ていない段階から

どのような発電所を導入し、補助金制度をどう活用していくのかを検討して準備を進めておく必要があるのです。

ケース2:発電所の運転開始時期が定められているケース

先の例と同じ「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金(令和5年度)」では、

補助金を受けられる要件として

が定められていました。

補助金申請以降も審査や交付申請、交付決定にかかる期間などがあります。

また、国際情勢の影響による資材仕入れの遅れなどがあることも予想されます。

発電所の工事期間などを考えると、余裕を持って一次公募で申請しておくことが重要になってきます。

「概算要求」と「昨年度の公募内容」を参照する

こうした点から、概算要求 のみ公開されている段階で、

補助金申請の準備を進めて行くことになるのですが

前述のように、概算要求 には詳細情報は書かれておらず、

また公募開始時には内容が変わる事もあります。

曖昧な部分はあるのですが、公募前の補助金制度については

「概算要求」と「昨年度の公募内容」を参照しながら補助金の内容を予測し、

準備を進めて行く必要があるのです。

令和5年度補正予算/令和6年度本予算に実施見込みの補助金制度一覧

それではまず、令和5年度補正予算/令和6年度本予算に公募中/公募見込の

補助金制度の概要をそれぞれ紹介していきます。

リンク先には各補助金制度の詳細として、

公募が開始している補助金制度は「令和5年度補正予算/令和6年度本予算の公募内容」を

まだ公募が開始していない補助金制度については、参考情報として

令和6年度の 概算要求 と令和5年度の公募内容をあわせて解説しています。

まずは予定されている補助金制度を見渡して頂き、

実際にご自身と関連の深い補助金制度の詳細をご確認いただければと思います。

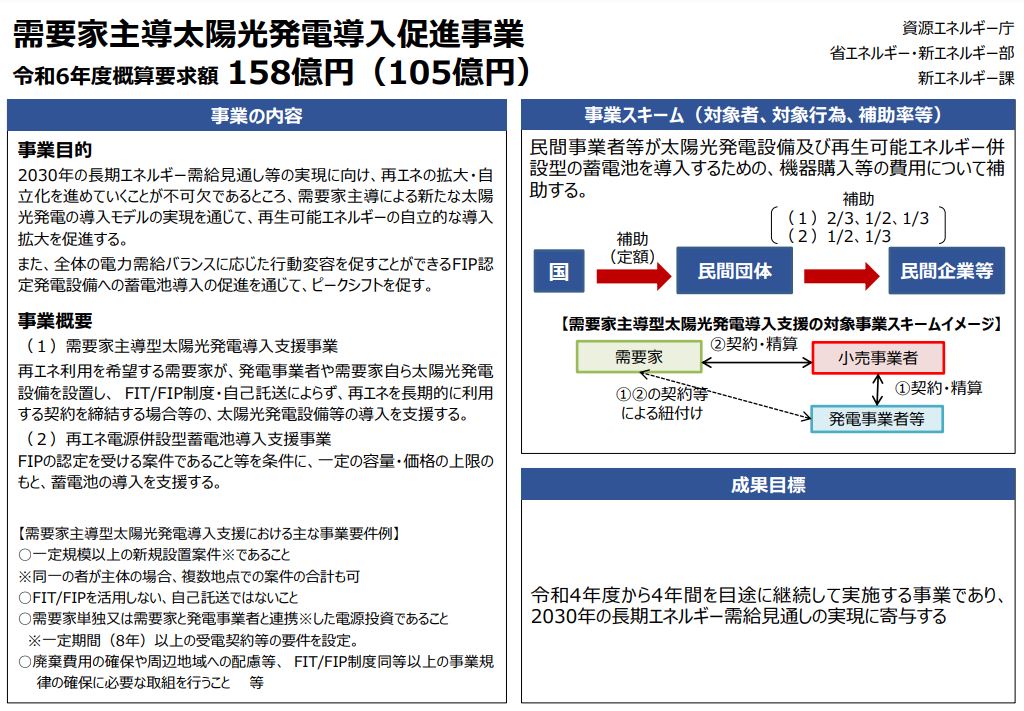

需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金

オフサイトPPA を対象とした規模の大きな発電所に対する補助金制度です。

(現在、まだ公募は開始されていません)

→詳しい解説はこちら

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

太陽光発電と一緒に蓄電池を導入する際に補助が受けられる補助金制度です。

(2024年4月17日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

「ソーラーカーポート事業」新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

ソーラーカーポート を導入する際に補助が受けられる補助金制度です。

(2024年4月23日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

「営農型太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

営農型太陽光発電 に対する補助金制度です。

(2024年3月29日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

「水上太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

ため池で行う水上太陽光発電に対する補助金制度です。

(2024年3月29日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

「廃棄物処理場」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

廃棄物処理場に設置する太陽光発電に対する補助金制度です。

(2024年3月29日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

[NEW!] 窓・壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業

令和6年度から新しく公募される予定の補助金制度です。

窓や壁と一体になった太陽光発電に対する補助金制度です。

(2024年4月23日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

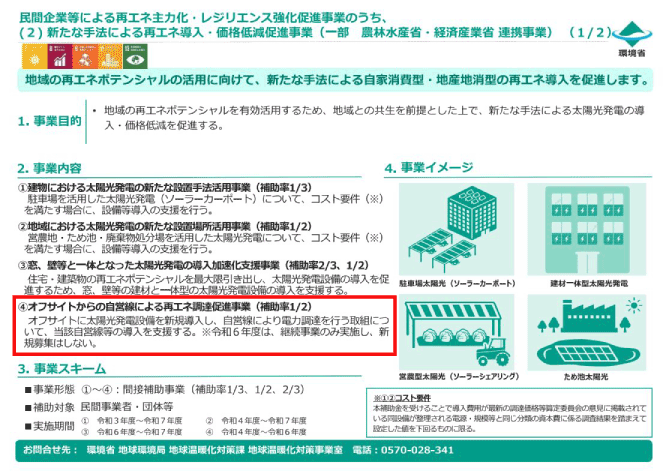

オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業

敷地外から自営線を張り、需要地 に送電する際に、自営線 の導入に対する補助が受けられる補助金制度です。(現在、まだ公募は開始されていません)

再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

遠隔地から再エネを管理する設備を導入する際に補助が受けられる補助金制度です。

(2024年4月09日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業

離島に対する再エネ導入に対する補助金制度です。

(2024年4月16日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

直流による建物間融通モデル創出事業

再エネで発電した電気を、複数の建物を直流でつないで使用するための設備導入に補助が受けられる補助金制度です。(2024年4月09日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業

PPAモデル の太陽光発電で発電した電気を複数の建物間で直流でつないで使用でき、

CO2削減と非常用電源としての活用ができる設備に対する補助金制度です。

(2024年4月16日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業

データセンターへの再エネ導入に対する補助金制度です。

(2024年4月16日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)

CO2削減のための設備更新や再エネ導入などに対する補助金制度です。

(2024年3月25日から公募が開始しています)

→詳しい解説はこちら

需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金

どんな補助金?

一定規模以上の太陽光発電を導入する「発電事業者」が

導入費用の「最大2/3の補助」が受けられる補助金制度です。

令和6年度予算の概算要求の内容

この補助金制度の令和6年度予算の 概算要求 の内容は、下記のようになっています。

概算要求 で公開されている範囲の中では、令和5年度の公募内容と大きく変わらない見込みと言えます。

公募期間(見込み)

あくまで参考値になりますが、

令和5年度の公募期間は下記の期間に公募されていました。

令和6年度も同じ時期になるとは限りませんが、時期としては参考になるかと思います。

また「令和5年度は一次公募しか行われなかった」点も要注意です。

参照:令和5年度予算の公募内容

概算要求 の内容では、現状詳細が分かっていませんので、

参考情報として、令和5年度予算の公募内容をご紹介しておきます。

補助内容

太陽光発電設備などの機器購入等の費用に対して

自治体連携型は2/3、それ以外は1/2の補助が受けられる内容でした。

概算要求 にも同じ内容が記載されていますので

令和6年度も同じ補助内容になるのではと思われます。

補助金制度を受けられる条件

補助を受けられる条件としては、

太陽光発電の中でも下記の条件を満たしているものが対象となっていました。

この点でも、概算要求 に記載されている内容も同じです。

[要件2] 2MW以上の新設設備であること

[要件3] 令和6(2024)年2月29日(木)までに運転開始すること

[要件4] 8年以上にわたり一定量以上の電気の利用契約等を締結すること

[要件5] 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインを遵守すること

それでは、令和5年度の募集内容をベースに、順番に解説していきます。

[要件1] FIT・FIP・自己託送は対象外

[要件2] 2MW以上の新設設備であること

概算要求 では、まだ具体的な設備容量は明言されていませんが、

令和4年度、5年度は2MW以上という条件になっていました。

2MWは、複数の発電所合計値でも可能ですが、

一箇所当たりの設備容量に制約がありましたので注意が必要です。

[要件3] 令和6(2024)年2月29日(木)までに運転開始すること

令和6(2024)年2月29日(木)までに運転開始することが条件になっていました。

令和6年度も、運転開始までのスケジュールをしっかり確認して動いていくことが必要です。

[要件4] 8年以上にわたり一定量以上の電気の利用契約等を締結すること

導入する発電所の発電量の7割以上を利用し、8年以上使用する契約を補助対象の 発電事業者、小売電気事業者、需要家 の間で契約する必要がありました。

[要件5] 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインを遵守すること

再エネ特措法 に基づいた、適切な運用をする発電所である必要があります。

対象者

この補助金制度は、基本的に 発電事業者 が受けられる補助金制度です。

事前にID取得が必要

事前にID取得が必要で、IDの取得には通常約1週間ほどかかります。

そのため、申請期間には注意が必要です。

詳細はこちら

令和5年度の公募内容の詳細は、下記リンク先の特設ページよりご確認ください。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

どんな補助金?

太陽光発電と蓄電池の同時導入に対する補助金制度です。

この補助金制度は、

主に「太陽光発電と蓄電池の普及」を目的として実施されている補助金制度です。

「ストレージパリティ」とは?

「ストレージパリティ」とは、

という状態の事を言います。

つまり、

太陽光発電単体だけを導入するよりも、蓄電池も併せて導入したほうがメリットがある状態にして

より普及させるための補助金事業です。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月17日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

それでは、公募が開始された補助金制度の内容をご紹介していきます。

補助対象になる条件

補助対象となる主な条件は、要約すると下記の通りです。

(太陽光発電の出力は、戸建て住宅以外では10kW以上であること)

・定置用蓄電池または車載型蓄電池の導入を行う事業であること。

(戸建て住宅以外では4,800Ah・セル以上であること)

・オンサイト で自家消費すること。

・逆潮流 しないモデルであること。

・FIT や FIP、自己託送 ではないこと。

・停電時にも電力供給できる太陽光発電設備等を導入すること。

・オンサイトPPA やリースモデルの場合には、

補助金額の4/5以上がサービス料金やリース料金の低減などで

需要家に還元されること。

・供給を行って電力量に基づく環境価値を需要家に帰属させられるものであること。

・法定耐用年数が経過するまでは、環境価値について J-クレジット への

登録を行わないこと。

・CO2削減量が図れるもの

・本補助事業の実施に必要な資金と実施可能な体制を有すること

・同じ設備において、国の補助金を受けていないこと

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

上記に「オンサイトPPA やリースモデルの場合には、補助金額の4/5以上がサービス料金やリース料金の低減などで需要家に還元される」とあるように、オンサイトPPA の「需要家」も補助金の恩恵を受けることができます。

補助金額

補助金額の算定方法は少し複雑ですので、下記に基準価格の目安のみご紹介します。

基準価格

太陽光発電設備

自己所有の場合には、4万円/kW。

オンサイトPPA またはリースの場合には、5万円/kW。

(戸建て住宅の場合には7万円/kW)

定置用蓄電池(業務・産業用)

4万円/kW ただし、条件有

定置用蓄電池(家庭用)

4.5万円/kW ただし、条件有

車載用蓄電池

蓄電容量(kWh)の1/2に4万円を乗じて得た額。

ただし、条件有

充放電設備

1/2。ただし、条件有

この基準金額にも条件があり、

経費に合わせた算定方法もありますので、詳細は下記リンク先の資料の

40Pをご参照ください。

公募期間

公募期間は下記の通りです。

令和6年4月17日(水)~令和6年5月24日(金)正午

※一次公募で予算額に達した場合には、二次公募等は行いません。

詳細はこちら

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容の詳細は、下記リンク先の特設ページよりご確認ください。

一般財団法人環境イノベーション情報機構「令和5年度(補正予算)および令和6年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)公募要領」

「ソーラーカーポート事業」新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

どんな補助金?

その名の通り「ソーラーカーポート」に対する補助金事業です。

以前は正式名称が「建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業」で

少し分かりにくかったのですが、今年からは分かりやすい名称になりました。

屋根の広さが限られている、屋根の構造上太陽光発電を設置できない

等の場合には、こうした ソーラーカーポート での自家消費型太陽光発電の導入も選択肢のひとつです。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月23日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容は、以下の通りです。

補助対象になる条件

補助金対象となる事業を要約すると以下の通りです。

・発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。

・以下のコスト要件を下回ること。

・パワーコンディショナの最大定格出力の合計が5kW 以上であること。

・積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)が、

1以上であること。

・停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。

・事業によって得られる環境価値を需要家に帰属させること。

・FIT や FIP、自己託送 は対象外。

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助の対象となる設備

(太陽光発電とカーポートが一体化しているカーポート)

太陽光発電モジュール一体型カーポート、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線

(太陽光発電とカーポートが別になっているカーポート)

太陽光発電モジュール、架台、カーポート(太陽光発電モジュールの土台となるものに限る)、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線

・定置用蓄電池

・車載型蓄電池

・車載型蓄電池の通信・制御機器

・車載型蓄電池の充放電設備又は充電設備

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助率

補助率1/3(上限1億円)

ただし、車載型蓄電池、充放電設備および充電設備の補助率は以下の通りです。

・車載型蓄電池・・・蓄電容量(kWh)÷2×4万円

・充放電設備/充電設備・・・補助率1/2

※上限などに別途ルールあり

公募期間

公募期間は下記の通りです。

一次公募:令和6年4月23日(火)~令和6年5月21日(火)正午まで

二次公募:令和6年6月18日(火)~令和6年7月16日(火)正午まで

※なお、二次公募は、応募状況によっては実施しない場合があります。

詳細はこちら

公募内容の詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

「営農型太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

どんな補助金?

営農型太陽光発電とは、上のイラストのように農産物を作る畑などの上に屋根を設置し、

その屋根で太陽光発電を行う事業に対する補助金制度です。

令和5年度補正予算/令和6年度本予算の公募内容

現在公募中の、令和5年度補正予算/令和6年度本予算の公募内容をご紹介していきます。

公募期間

公募期間は以下の通りです。

二次公募:令和6年5月24日(金)から6月21日(金)正午まで

※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施されない可能性がありますので

注意が必要です。

補助金を受ける条件

補助対象となる主な条件は下記の通りです。

・農林水産業の生産活動に係る適切な事業継続が確保されていること。

・本補助金を受けることでの導入費用が規定の範囲以内であること。

・パワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。

また、積載率が1以上であること。

・本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が以下のいずれかであること。

-当該発電設備と同一敷地内の施設または自営線供給が可能な施設

-農林漁業関連施設または地方公共団体の施設

・停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。

・事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させること。

・FIT制度 または FIP制度 による売電や 自己託送 を行わないものであること。

・交付申請時に、事業の実施体制及び導入設備の設置場所が確定していること。

・太陽光発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。

補助の対象となる設備

対象になる設備は、以下の通りです。

補助率

補助率とその上限は、下記のようになっています。

補助率は1/2(補助金の上限は1億5,000万円)

詳細はこちら

※ご紹介した内容は、分かりやすく要約した内容になっています。詳細は「公募要領」をご確認ください。

一般財団法人環境技術普及促進協会「地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業 <営農地事業> 公募要領 」

「水上太陽光発電」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

どんな補助金?

上のイラストのようにため池などの水上に太陽光発電を設置し

発電する事業に対する補助金制度です。

令和5年度補正予算/令和6年度本予算の公募内容

現在公募中の、令和5年度補正予算/令和6年度本予算の公募内容をご紹介していきます。

公募期間

公募期間は以下の通りです。

二次公募:令和6年5月24日(金)から6月21日(金)正午まで

※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施されない可能性がありますので

注意が必要です。

補助金を受ける条件

補助対象となる主な条件は下記の通りです。

・本補助金を受けることでの導入費用が規定の範囲以内であること。

・パワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。

また、積載率が1以上であること。

・本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が以下のいずれかであること。

-当該発電設備と同一敷地内の施設または自営線供給が可能な施設

-農林漁業関連施設または地方公共団体の施設

・停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。

・事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させること。

・FIT制度 または FIP制度 による売電や 自己託送 を行わないものであること。

・交付申請時に、事業の実施体制及び導入設備の設置場所が確定していること。

補助の対象となる設備

補助対象になる設備は、下記の通りです。

補助率

補助率およびその上限は、下記の通りです。

補助率は1/2(補助金の上限は1億5,000万円)

詳細はこちら

※ご紹介した内容は、分かりやすく要約した内容になっています。詳細は「公募要領」をご確認ください。

一般財団法人環境技術普及促進協会「地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業 <ため池事業> 公募要領 」

「廃棄物処理場」地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業

どんな補助金?

廃棄物処理場の土地を活用して、

太陽光発電を行う場合に補助を受けられる補助金制度です。

廃棄物処理場とは?

廃棄物処理場とは、リユースやリサイクルできない

廃棄物を埋立てる処理施設のことです。

住民合意が必要なため、人里離れた山間部や臨海部に造られることが多いです。

令和5年度補正予算/令和6年度本予算の公募内容

現在公募中の、令和5年度補正予算/令和6年度本予算の公募内容をご紹介していきます。

公募期間

公募期間は以下の通りです。

二次公募:令和6年5月24日(金)から6月21日(金)正午まで

※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施されない可能性がありますので

注意が必要です。

補助金を受ける条件

補助対象となる主な条件は下記の通りです。

・本補助金を受けることでの導入費用が規定の範囲以内であること。

・パワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。

また、積載率が1以上であること。

・本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が以下のいずれかであること。

-当該発電設備と同一敷地内の施設または自営線供給が可能な施設

-地方公共団体の施設

・停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。

・事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させること。

・FIT制度 または FIP制度 による売電や 自己託送 を行わないものであること。

・交付申請時に、事業の実施体制及び導入設備の設置場所が確定していること。

補助の対象となる設備

補助対象になる設備は、以下の通りです。

補助率

補助率は1/2(補助金の上限は1億5,000万円)です。

詳細はこちら

※ご紹介した内容は、分かりやすく要約した内容になっています。詳細は「公募要領」をご確認ください。

一般財団法人環境技術普及促進協会「地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業 <廃棄物処分場事業> 公募要領 」

窓・壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業

どんな補助金?

2024年度から新しく始まった補助金制度です。

太陽光発電所というと、一般的に建物の屋根や屋上、遊休地に設置するのが一般的ですが

「太陽光発電に適した土地の不足」も、再エネの抱える大きな問題のひとつです。

その対応策として、窓や壁と一体化した太陽光発電を普及させるために

行われる補助金制度です。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月23日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容は、以下の通りです。

補助対象になる条件

補助金対象となる事業を要約すると以下の通りです。

・設置する建材一体型太陽光発電設備が建材としての機能を有していること

・発電容量の合計が5kW以上であること

・建材一体型太陽光発電設備を窓またはガラス面に設置する場合は、

断熱性能(Uw値)が3.5以下、透過率が50%以上であること

・発電した電気の供給先が同一敷地内の施設であること

・停電時に電力供給可能とするシステム構成であること

・事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させること

・FIT制度 または FIP制度 による売電や 自己託送 を行わないものであること

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

(オフサイトPPA や 自己託送 は対象外)

補助の対象となる設備

窓ガラスや壁材等と一体となった太陽光パネル

・基礎

・接続箱

・パワーコンディショナ

・配線

・その他協会が必要と認める設備

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助率

「窓と一体となった太陽光発電設備」 :補助率3/5(上限は5,000万円※)

「壁等と一体となった太陽光発電設備」:補助率1/2(上限は3,000万円※)

※2か年の場合は、2か年の合計額の上限額

公募期間

公募期間は下記の通りです。

一次公募:令和6年4月23日(火)~令和6年5月24日(金)正午まで

二次公募:令和6年6月25日(火)~令和6年7月19日(金)正午まで

※なお、二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施しない場合があります。

詳細はこちら

公募内容の詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業

どんな補助金?

電気を使用する施設の「敷地外」に太陽光発電を設置し

「自営線」で電気を使用する施設に送電する際に、その設備導入への補助が得られる補助金制度です。

※ただし、令和6年度は「継続事業」のみ実施となるため、新規募集は行われない見込みです。

令和6年度予算の概算要求の内容

この補助金制度の令和6年度予算の 概算要求 の内容は、下記のようになっています。

参照:環境省「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」

参照:令和5年度予算の公募内容

令和6年度は新規募集は行われない予定ですが、令和5年度の公募内容を参考にご紹介しておきます。

補助対象の設備

補助の対象となるのは、下記の設備でした。

(太陽光発電設備は対象外)

補助率

補助率は1/2(上限金額は1億円/年)でした。

詳細はこちら

令和5年度の公募内容の詳細は、下記リンク先の特設ページよりご確認ください。

再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

どんな補助金?

遠隔地から太陽光発電などを制御するために必要な設備を導入する費用に対する補助金制度です。

※太陽光発電設備そのものは補助の対象外です。

「オフサイト から運転制御を行う事業」には、

のふたつの補助金事業がありますので、それぞれ解説して行きます。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月9日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

1.オフサイト から運転制御可能な需要家側の設備・システム等導入支援事業

どのような補助金制度?

太陽光発電等によって発電された電気は、天気や気候によって変動するため

その変動に対応するためには、遠隔で制御できる設備が必要です。

「1.オフサイト から運転制御可能な需要家側の設備・システム等導入支援事業」は、

「需要家 側」で、遠隔からの運転制御による エネルギーマネジメント によって、

CO2削減を図るための設備に対する補助金制度です。

※同様に「発電事業者 側」で、遠隔から運転制御する設備への補助金は、

「2.再エネの出力抑制低減に資する オフサイト から運転制御可能な発電側の設備・システム等導入支援事業」になります。

つまり「需要者 側の設備」なのか?「発電事業者 側の設備なのか?」が、

両者の違いになります。

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

それでは、公募が開始された補助金制度の内容をご紹介していきます。

公募内容は、昨年までのものとほとんど変わりはありません。

事業の条件

需要家側で遠隔制御を行う事業で、下記の条件を満たす事業が対象です。

需要側システムを構築し、導入する補助対象設備は全て同制御システムに組み込むこと。

・エネルギーマネジメント化が図れ、二酸化炭素排出抑制に効果があること。

・事業の実施体制(事業の実施者又は共同事業者)にESCO事業者やエネルギーサービス

事業者等のいわゆる「運転制御を行う者」を組み込むこと。

・エネルギーマネジメント による制御実績を記録・集計の上、報告できること。

・本事業におけるCO2削減コスト※が72,000円/t-CO2以下であること。※CO2削減コスト[円/t-CO2] = 補助対象経費[円] ÷ ( 年間のCO2削減量[t-CO2/年]×法定耐用年数*[年] )

但し、蓄電池、蓄熱槽の補助対象経費(工事費込み)はCO2削減コストに含まない事とします。

対象設備

対象設備は、下記のような内容です。

・定置用蓄電池

・⾞載型蓄電池

・蓄熱槽

・ヒートポンプ

・コジェネ

・EMS(エネルギーマネジメントシステム)

・通信・遠隔制御機器

・エネルギーマネジメントに資する設備及び設備同士を結ぶ自営線・熱導管等

前述のように、太陽光発電設備そのものは含まれませんが、

遠隔地で安定した電力制御を行うべきだと考えている施設には活用できる補助金制度です。

補助率

補助率は、導入費用の1/2(上限2億円)です。

公募期間

公募期間は下記の通りです。

令和6年4月9日(火)~令和6年5月10日(金)正午

※二次公募は予定していないとのことです。

2.再エネの出⼒抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等導入⽀援事業

前述のように「発電事業者 側」で、遠隔から運転制御する設備への補助金制度です。

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

事業の条件

需要家側で遠隔制御を行う事業で、

下記の条件を満たす補助金制度が対象になります。

・出力制御 の対象となる再エネ発電設備は、太陽光発電、風力発電に限り、

発電出力が10kW 以上2,000kW 未満であること。

・当該再エネ発電設備の出力制御ルールが「30日ルール」(無補償の出力制御に応じる上限が

年間30日)であること。

・二酸化炭素排出抑制に効果があること。

・オンライン制御 による 出力制御 低減の実績を記録・集計の上、報告できること。

・本事業におけるCO2削減コスト※が34,000円/t-CO2以下であること。

※CO2削減コスト[円/t-CO2] = 補助対象経費[円] ÷( 年間のCO2削減量[t-CO2/年]×法定耐用年数*[年] ) * 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)で定める期間

対象設備

補助率

導入費用の1/3(離島になる区域は1/2)

公募期間

公募期間は下記の通りです。

令和6年4月9日(火)~令和6年5月10日(金)正午

※二次公募は予定していないとのことです。

詳細はこちら

どちらの補助金制度も、詳細は下記リンク先に掲載されています。

一般社団法人環境技術普及促進協会「⺠間企業等による再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業

(3)再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導⼊促進事業①②オフサイトから運転制御を⾏う事業」

離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業

どんな補助金?

離島における再エネ設備や需要側の設備を管理・制御することで

離島全体の再エネ率を上げるため、事業の経費の一部を補助する補助金事業です。

一般的には公共団体が使用することが多い補助金制度かと思いますが、

民間企業も対象になっていますので、ご紹介いたします。

2.離島再エネ主力化「設備導入」事業

上記2種類の補助金事業があります。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月16日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

それでは、公募が開始された補助金制度の内容をご紹介していきます。

前述のように、この補助金制度は「計画策定」と「設備導入」の2種類がありますので

それぞれご紹介します。

1.[計画策定] 離島再エネ主力化計画策定事業

簡単に言うと、

離島における再エネの運転制御の「計画策定」にかかる人件費と業務費に対する補助金制度です。

正式名称は「離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備の導入に向けた

計画策定を行う事業」です。

公募内容は以下の通りです。

補助金対象の条件

補助金対象となる事業を要約すると以下の通りです。

・計画策定の1年以内に設備導入を完了する計画であること

・再エネ設備・需要側設備がそれぞれひとつ以上あり、群として管理・制御する計画であること

・遠隔地で出力抑制と運転制御が可能なシステムであること

・設備導入事業の実施体制に「運転制御を行う者」を組み込む計画であること

・エネルギーマネジメントシステム により制御実績を記録・集計できる計画であること

・需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること

・FIT や FIP 自己託送 は対象外

・CO2排出抑制に効果があるもの

・計画に基づく設備導入を行うための資金的根拠を示すこと

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助金対象になる経費

人件費と業務費が対象

(補助事業期間は、単年度)

<補償対象外の設備>

PC、ワークステーション、その他の備品類の購入費用、ソフトウェア購入費用及び保守・ライセンス費用等

補助率

補助対象経費の3/4(上限1,000万円)

公募期間

公募期間は下記の通りです。

一次公募:令和6年4月16日(火)~令和6年5月24日(金)

二次公募:令和6年6月18日(火)~令和6年7月12日(金)

※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施しない場合があります。

2.[設備導入] 離島再エネ主力化設備導入事業

前項でご紹介した「計画策定への補助」に対し、

この制度は「実際に導入する設備」への補助金制度です。

正式名称は「離島において、再生可能エネルギー設備や需要側設備を群単位で管理・制御する(再エネ設備、需要側設備をそれぞれ1つ以上管理・制御すること)ためのオフサイトから運転制御可能な需要側設備・システム等の導入を行う事業」と言います。

公募内容は以下の通りです。

補助金対象の条件

前述の「計画策定に対する補助」と同じ条件です。

補助金対象になる設備

・定置用蓄電池

・充放電設備

・充電設備

・車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)

・蓄熱槽

・EMS(エネルギーマネジメントシステム)

・通信・制御機器

・同期発電設備

・遠隔地から運転制御可能な需要側設備

・エネルギーマネジメントに資する設備

・設備同士を結ぶ自営線・熱導管等

補助率

補助対象経費の2/3(上限は3億円/年)

※車載型蓄電池については、蓄電容量(kWh)の2/3に4万円を乗じて得た額(ただし、上限額100万円)

公募期間

公募期間は下記の通りです。

一次公募:令和6年4月16日(火)~令和6年5月24日(金)

二次公募:令和6年6月18日(火)~令和6年7月12日(金)

※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施しない場合があります。

詳細はこちら

どちらの補助金制度も、令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募内容の詳細は、下記リンク先をご確認ください。

一般社団法人環境技術普及促進協会「⺠間企業等による再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業(4)離島等における再エネ主力化に向けた設備導入等支援事業 一次公募のお知らせ」

直流による建物間融通モデル創出事業

どんな補助金?

「直流による建物間融通モデル創出事業」は、

分かりやすく言うと下記のような設備に対して行われる補助金事業です。

分かりやすい例でいうと、太陽光発電で発電した電気を

複数の建物間で直流でつないで使用でき、CO2削減と非常用電源としての活用ができる設備

がイメージしやすいかもしれません。

ふたつの補助金制度

この補助金には

2.「設備等導入事業」

の2つの補助金制度があります。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月9日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

1.「計画策定事業」2.「設備等導入事業」それぞれの内容を解説していきます。

1.「計画策定事業」

直流による建物間融通モデルの「計画策定」に対する補助金制度です。

補助金対象の条件

補助対象となる主な条件は下記の通りです。

電力変換段数の減少により電力変換時のエネルギーロスを低減し、

二酸化炭素排出量削減効果を有すること。

・系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築する計画であること。

・直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築する計画であること

(系統との連系の有無は問わない)。

・需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させる計画であること。

・FIT や FIP、自己託送 は対象外

・補助事業者以外の者が実施する際の参考となるよう、

環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、に定める情報

について、公表することに同意していること。

・本計画を確実に実行するための資金的根拠等を有すること。

補助金対象になる経費

人件費と業務費が対象です。下記の費用は対象外になります。

<補償対象外の設備>

PC、ワークステーション、その他の備品類の購入費用

ソフトウェア購入費用及び保守・ライセンス費用等

補助率

補助率は、補助対象経費の3/4(上限1,000万円)です。

公募期間

令和6年4月9日(火)~令和6年5月10日(金)

※二次公募は予定していないとのことです。

「設備等導入事業」

直流による建物間融通モデルの「設備等導入」に対する補助金制度です。

補助金対象の条件

補助対象となる主な条件は下記の通りです。

・系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築すること。

・直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築すること

・需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させる計画であること。

・FIT や FIP、自己託送 は対象外

・補助事業者以外の者が実施する際の参考となるよう、

環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、に定める情報

について、公表することに同意していること。

補助金対象になる設備

補助金対象になる設備は、下記の条件になっています。

・定置用蓄電池及びその付帯設備

・車載型蓄電池及びその付帯設備

・電線、変圧器及び受電設備等電力供給や系統連系に必要な設備

・再生可能エネルギー熱供給設備及びその付帯設備(熱導管設備等)

・エネルギー需給や設備を制御するために必要な通信・制御機器設備

・省エネルギー設備及びその付帯設備

補助率

補助率は、補助対象経費の1/2(上限金額は2億円)です。

ただし、本事業で計画策定を行った場合には2/3の補助率になります。

公募期間

令和6年4月9日(火)~令和6年5月10日(金)

※二次公募は予定していないとのことです。

詳細はこちら

どちらの補助金制度も、詳細は下記リンク先をご参照ください。

TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業

どんな補助金?

前述した「直流による建物間融通モデル創出事業」の「PPAモデル」版の補助金制度です。

「CO2削減」を実現でき

災害時には「非常用電源」として「自立運転」可能なシステム

これを「PPAモデル」等の TPO(第三者所有)で行う場合に受けられる補助金

です。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月16日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

それでは、公募が開始された令和5年度補正予算・令和6年度予算の補助金内容について

解説して行きます。

この補助金制度も、計画策定と設備導入それぞれに補助が出る補助金制度です。

2. 設備等導入を行う事業(TPOモデル設備導入事業)

上記それぞれについて解説して行きます。

1. 計画策定を行う事業(TPOモデル計画策定事業)

TPOモデルによる建物間融通モデルの「計画策定」に対する補助金制度です。

補助金の対象条件

補助金の対象になる条件は、要約すると以下の通りです。

・全ての需要場所に対して、各々1以上の蓄電池及び需要側設備

(EV、ヒートポンプを活用した給湯、空調、冷蔵・冷凍庫、コジェネ等。以下同じ。)

を導入するものとする計画であること。

・導入する設備は TPO(第三者保有))で保有かつ、適切な仕様及び容量とした上で、

EMS 制御下とし、発電量や需要家の電力需要に応じて、

統合的にCO2削減効果を得られる計画であること。

・自営線 を用いて1以上の発電場所と複数の需要場所間をつなぎ、電力を融通するシステム

を構築する計画であること。

・発電した電力を電力系統に 逆潮流 しない計画であること。

・需要家 に供給を行った電力量に紐付く環境価値を 需要家 に帰属させるものであること。

・災害時等に電力系統の停電が発生した場合でも、発電した電力を電力需要施設に供給可能

であり、地域防災に貢献する計画であること。

・導入設備の設置場所、補助事業者および関係者等が確定していること。

・再エネ発電量及びエネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、

報告できる計画であること。

・再エネ発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。

・FIT FIP 自己託送 ではないこと

・補助事業者以外の者が実施する際の参考となるよう、匿名性を担保したうえで

公表することに同意していること。

・本計画を確実に実行するための資金的根拠等を有すること。

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助対象になる費用

人件費と業務費が対象で、補助事業期間は単年度です。

(ただし、下記は補助対象外)

<補償対象外の設備>

PC、ワークステーション、その他の備品類の購入費用、

ソフトウェア購入費用及び保守・ライセンス費用等

補助率

補助率は、補助対象経費の3/4(上限1,000万円)です。

公募期間

公募期間は下記の通りです。

一次公募:令和6年4月16日(火)~令和6年5月24日(金)

二次公募:令和6年6月18日(火)~令和6年7月12日(金)

※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施しない場合があります。

2. 設備等導入を行う事業(TPOモデル設備導入事業)

TPOモデルによる建物間融通モデルの「設備導入」に対する補助金制度です。

補助金の対象

補助金の対象は、前述の「計画策定事業」に下記を加えた内容です。

補助対象になる設備

補助対象になる設備は、以下の通りでした。

・エネルギーマネジメントに資する設備及び設備同士を結ぶ

自営線・熱導管等(自営線地中化のための設備含む)

・受変電設備

・定置用蓄電池

・充放電設備

・充電設備

・車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)

・エネルギーマネジメントシステム

・通信・制御機器

・運転制御可能な需要側設備

(ヒートポンプを活用した給湯器・空調等調整力強化に資する需要側の設備、コジェネ等)

補助率

補助率は、補助対象経費の1/2(上限金額は2億円)ですが、

地方公共団体と災害時における拠点の利用に関する防災協定を締結している場合は

補助率は2/3になります。

公募期間

公募期間は下記の通りです。

一次公募:令和6年4月16日(火)~令和6年5月24日(金)

二次公募:令和6年6月18日(火)~令和6年7月12日(金)

※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施しない場合があります。

詳細はこちら

どちらの補助金制度も、令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募内容の詳細は、下記リンク先に掲載されています。

一般社団法人環境技術普及促進協会「⺠間企業等による再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業(5)平時の省CO2と災害時避難施設を両⽴する新⼿法による建物間融通モデル創出事業」

データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業

どんな補助金?

「データセンター」への再エネ導入や

CO2削減のための設備導入に対する補助金制度です。

「データセンター」とは、

サーバーや通信機器などの機器を設置し運用することに特化した施設のことを言います。

令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募が開始

2024年4月16日から公募が開始しています。

(公募は、令和5年度補正予算と令和6年度予算を合わせた形で行われています)

令和5年度補正予算・令和6年度予算の公募内容

それでは、公募が開始された令和5年度補正予算・令和6年度予算の補助金内容について

解説して行きます。

この補助金制度は、下記の4つの対象事業があります。

2.データセンター改修支援事業(略称:改修)

3.データセンター移設支援事業(略称:移設)※

4.コンテナ型データセンター等導入支援事業(略称:コンテナ)

※3.データセンター移設支援事業(略称:移設)は、太陽光発電設備は対象外ですので、本記事では解説を省略しています。

上記それぞれについて解説して行きます。

1.データセンター新設支援事業(略称:新設)

その名の通り、データセンターを「新設」する際に、

再エネやCO2削減に繋がる設備導入への補助金制度です。

対象事業の要件

補助金の対象になる条件は、要約すると以下の通りです。

データセンターの使用電力の10%以上を供給すること

・再エネ設備および再エネ設備の変動調整機能を持つ設備からの

系統への 逆潮流 を行わないこと

・CO2削減効果と明確な算出根拠を有すること

・設備導入時および導入後の持続的な運営と維持体制を有すること

・補助事業者以外の者が再エネを活用したデータセンターの新設を行う

参考になるように、環境省が定めた情報の公開に同意すること

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助率

補助率は、対象経費の1/2(上限は各年度3億円)です。

(ただし、太陽光発電設備および空調設備等の省CO2 型設備については1/3)

補助対象設備

補助の対象となる設備は、以下の通りです。

・再エネの変動調整機能、およびその付帯設備

(パワコン、電線、変圧器等)

ならびにそれらを制御・運用するために必要な設備

(計測機器、安全対策機器等)

・高効率空調・冷却に係る設備およびその付帯設備

・電力供給に必要な設備(配電線、受電設備、自営線 等)

公募期間

公募期間は下記の通りです。

令和6年4月16日(火)~令和6年5月24日(金)

2.データセンター改修支援事業(略称:改修)

既存データセンターへの再エネ・蓄エネ設備の導入および

空調設備等の省CO2型設備への改修を行う事業への補助金制度です。

対象事業の要件

補助金の対象になる条件は、要約すると以下の通りです。

省C02型設備への更新を行うこと(再エネ設備の導入は必須)。

・CO2削減効果と明確な算出根拠を有すること

・設備導入時および導入後の持続的な運営と維持体制を有すること

・補助事業者以外の者が再エネを活用したデータセンターの新設を行う

参考になるように、環境省が定めた情報の公開に同意すること

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助率

補助率は、対象経費の1/2(上限は各年度1億円)です。

(ただし、太陽光発電設備および空調設備等の省CO2 型設備については1/3)

補助対象設備

補助の対象となる設備は、以下の通りです。

・再エネの変動調整機能、およびその付帯設備

(パワコン、電線、変圧器等)

ならびにそれらを制御・運用するために必要な設備

(計測機器、安全対策機器等)

・高効率空調・冷却に係る設備およびその付帯設備

・電力供給に必要な設備(配電線、受電設備、自営線 等)

公募期間

公募期間は下記の通りです。

令和6年4月16日(火)~令和6年5月24日(金)

4.コンテナ型データセンター等導入支援事業(略称:コンテナ)

コンテナ・モジュール型データセンター等の導入を行う事業に対する補助金制度です。

コンテナ・モジュール型データセンターとは?

「コンテナ・モジュール型データセンター」とは、

サーバーや通信機器等のCT機器や冷却機器等の必要設備を、

1つのコンテナや複数連結可能なモジュールに収容したデータセンターのことを言います。

対象事業の要件

補助金の対象になる条件は、要約すると以下の通りです。

高効率の新鋭ICT機器や高効率の設備およびそれらの稼働や運用を管理する

システム等を導入すること。

・コンテナ・モジュール型データセンターにおいて、

再エネ設備を新規に導入すること。

・CO2削減効果と明確な算出根拠を有すること

・設備導入時および導入後の持続的な運営と維持体制を有すること

・補助事業者以外の者が再エネを活用したデータセンターの新設を行う

参考になるように、環境省が定めた情報の公開に同意すること

・CO2削減コストが230,000円/t-CO2以下であること

※上記はあくまで要約した内容です。詳細は公募要領をご確認ください。

補助率

補助率は、対象経費の1/3(上限は2億円)です。

補助対象設備

補助の対象となる設備は、以下の通りです。

・再エネの変動調整機能、およびその付帯設備

(パワコン、電線、変圧器等)

ならびにそれらを制御・運用するために必要な設備

(計測機器、安全対策機器等)

・ICT機器(サーバー、ストレージ、通信機器等)およびその付帯設備

・高効率空調・冷却に係る設備およびその付帯設備

・電力供給に必要な設備(配電線、受電設備、自営線 等)

・ICT機器等を収納する外装箱(コンテナ等)

公募期間

公募期間は下記の通りです。

令和6年4月16日(火)~令和6年5月24日(金)

詳細はこちら

いずれの補助金制度も、令和5年度補正予算および令和6年度予算の公募内容の詳細は、下記リンク先に掲載されています。

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)

どんな補助金?

「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)」は、

CO2削減のための設備更新や再エネ導入などに対する補助金制度です。

※太陽光発電単体では補助の対象にならず、省エネ設備導入などと併用する必要があります。

ご注意ください。

3つの補助事業

まず「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)」は、

下記の3つの補助金事業があります。

2.省CO2型設備更新支援

3.企業連携先進モデル支援

1.CO2削減計画策定支援

「1.CO2削減計画策定支援」は、

文字通り「CO2削減計画策定における費用」に対する補助金事業です。

2.省CO2型設備更新支援

「2.省CO2型設備更新支援」は、実際の「CO2削減のための設備更新」に対する補助制度ですが、

さらに下記の3つに分類されます。

B.大規模電化・燃料転換事業

C.中小企業事業

A.標準事業

に対して支援される補助金制度です。

B.大規模電化・燃料転換事業

主要なシステム系統で、以下全てを満たす設備更新を支援する補助金制度です。

C.中小企業事業

中小企業を対象とした「CO2削減のための設備更新」に対する補助制度です。

3.企業間連携先進モデル支援

Scope3(取引先などのCO2排出)の削減に取り組む企業が対象で、

取引先企業のCO2排出量削減のための設備更新に対する補助制度です。

令和5年度補正予算の公募内容

令和5年度補正予算の公募内容をご紹介します。

1.CO2削減計画策定支援

工場・事業場でのCO2削減目標・計画の策定に対する補助金です。

対象となる費用

CO2排出削減計画策定のために必要な経費のうち、

が補助の対象です。

対象の事業者

下記のような事業者が対象です。

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う

地方独立行政法人

(4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等

※ 許可書を提出してください。

(8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人

(9) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者

(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、

(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)

対象の事業の条件

下記条件を全てを満たす事業が対象です。

(b) 下記の補助金を実施した工場・事業場でないこと

・令和3・4年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金

(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業

のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)

・令和3年度(第1次補正予算)

「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業

のうちCO2削減量診断事業

・令和4年度(第2次補正予算)

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)

のうちCO2削減計画策定支援)

(c) DX型計画策定支援で応募する場合は、DX型計画策定支援に対応可能として登録している

支援機関の支援であること

補助率

補助率は、経費の3/4です。

上限金額は、対象となる事業ごとに異なります。

表中の「A/B事業向け支援」「C.事業向け支援」は、

同じ補助金制度の「2.省CO2型設備更新支援」の「A標準事業」「B大規模電化・燃料転換事業」「C中小企業事業」を指しています。

公募期間

公募期間は、下記の通りです。

2024年3月25日(月)~5月31日(金)

詳しい公募内容はこちら

詳しい公募内容は、下記の公募要項をご確認ください。

参照:環境省「令和5年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)) CO2削減計画策定支援 公募要領」

2.省CO2型設備更新支援 A標準事業、B大規模電化・燃料転換事業

前述のように「2.省CO2型設備更新支援」には、A,B,C3つの事業があります。

この項では、その内「A.標準事業、B.大規模電化・燃料転換事業」の2つに対する

設備更新への補助金について解説して行きます。

本記事ではあくまで概要のみ解説しますので、詳細は公募要領をご確認ください。

補助金の概要

A.標準事業

に対して支援される補助金制度です。

B.大規模電化・燃料転換事業

主要なシステム系統で、以下全てを満たす設備更新を支援する補助金制度です。

「令和5年度」との変更点

この補助金制度を受ける場合には、CO2排出量削減にあたって導入する施策において

「今よりもどれほど削減できるのか」を予め提示しておく必要があります。

その「今のCO2排出量」の基準とする「基準年度排出量」を

「過去3年間の平均値」または「令和5年度分」どちらかを選択できるようになりました。

(前年度まではこの選択ができず「過去3年間の平均値」を基準としていました)

補助対象となる設備機器

補助対象となる設備機器は、以下の通りです。

・低炭素燃料供給設備および受変電設備

・再生可能エネルギー導入

・コジェネレーション発電設備

・太陽熱供給設備

※ただし、再エネを導入する際には、100%自家消費であることと「エネルギー使用設備機器」の導入が条件になっています。

この補助金の冒頭でも解説したように、再エネ導入単体では補助の対象になりませんので注意が必要です。

対象は「CO2削減」の効果がある施策

温室効果ガスには、CO2以外にもさまざまなものがありますが

この補助金制度は「CO2」の排出のみが対象になります。

※CO2削減の算出方法や、対象範囲などについて詳しくは、公募要領をご確認ください。

補助対象となる経費

補助対象となる経費は、以下の通りです。

・付帯工事費

・機械器具費

・測量及試験費

・設備費

補助率

補助率と上限は下記の通りです。

A.標準事業

補助率1/3以内(上限1億円)

B.大規模電化・燃料転換事業︓上限5億円

補助率1/3以内(上限5億円)

公募期間

一次公募:2024年3月25日(月)~4月30日(火)

二次公募:2024年3月25日(月)~5月31日(金)

※公募開始日は同じですが、締切は2回設定し、

一次公募、二次公募それぞれで同程度の採択可能額を設ける予定とのことです。

詳しい公募内容はこちら

詳しい公募内容は、下記の公募要項をご確認ください。

3.省CO2型設備更新支援 C中小企業事業

続いて「C.中小企業事業」に対する設備更新への補助金いついて解説して行きます。

中小企業を対象とした「CO2削減のための設備更新」に対する補助制度です。

本記事ではあくまで概要のみ解説しますので、詳細は公募要領をご確認ください。

「令和5年度」との変更点

補助金制度への応募の前に、SHIFT事業運営事務局の実施計画書のチェックを完了させる

ことがルールとして追加されました。

また「A標準事業、B大規模電化・燃料転換事業」と同様に、

「基準年度排出量」は

「過去3年間の平均値」または「令和5年度分」どちらかを選択できるようになりました。

補助対象

下記の条件を満たす設備導入や更新が補助の対象です。

b 導入する機器・設備が将来用機器・設備または予備設備等でないこと。

かつ、未使用品であること。

c 導入する機器・設備の能力(出力)は既存機器・設備の能力(出力)と

同程度以下であること。

d 置き換えられた既存機器・設備は撤去または稼働不能状態とすること。

e 導入後は旧機器・設備と併用して使用されることがないこと。

f 導入後の機器・設備の年間CO2排出量は、基準年度の年間CO2排出量より少ないこと。

g 補助事業の投資回収年数が3年以上であること。

h CO2 排出量の算出は、次の①~③いずれかの診断結果に基づくものであること。

1.CO2 削減計画策定支援の診断事業による診断結果

2.過去の診断結果を利用する場合は、指定の環境省事業による診断結果

3.新たな自費診断による場合は、環境省SHIFT事業ウェブサイトに公開した最新の支援機関が、

CO2 削減計画策定支援事業の支援実施要領に準じて実施した診断結果。

また、再エネ導入の場合には、前記 a、b、g、h および

次の i、j の要件を満たす必要があります。

j 導入事業に付随する範囲(法定耐用年数期間におけるCO2削減量が

全CO2削減量の2分の1以下)であること。

補助額

以下のAおよびBで計算される金額のうち、低い額が補助額にななります。

(令和6年度の 概算要求 も同じ内容になっています)

(B)[補助対象経費※2]×1/2(円)

(ただし、上限金額5,000万円)

公募期間

一次公募:2024年3月25日(月)~4月30日(火)

二次公募:2024年3月25日(月)~5月31日(金)

※公募開始日は同じですが、締切は2回設定し、

一次公募、二次公募それぞれで同程度の採択可能額を設ける予定とのことです。

詳しい公募内容はこちら

詳しい公募内容は、下記の公募要項をご確認ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

令和6年度の太陽光発電に活用できる補助金制度について

ひと通りご理解頂けたのではないかと思います。

現状はまだ公募が始まっていない補助金制度もありますので、また詳しい情報が分かり次第

本記事でお知らせして参ります。

補助金を活用することで、費用対効果の高い

自家消費型太陽光発電 を導入することができます。

補助金取得もサポートしてくれる電気工事会社に施工を依頼することも

重要なポイントです。

専門業者にミュレーションを出して貰い、

補助金を活用するとどれほどの回収期間短縮になるか相談してみると良いでしょう。