2022年4月から始まる「FIP制度」は、FIT(固定価格買取制度)に代わる

新たな太陽光発電投資として、注目されています。

しかし、全く新たな制度でもあり、

「利益は見込めるの?」

「価格はどうやって決まる?」

「高騰・下落したらどうなるの?」

「個人投資家も参入できるの?」

などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

この記事では

について詳しく、分かりやすく解説して行きます。

※本記事は、制度が始まる前の情報であり、実際の制度は内容が異なることもあります。

※太陽光発電に特化した解説になっています。

省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、

あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。

目次

「FIP制度」とは?

まず「FIP制度」とは何か?概要から解説して行きます。

「FIP制度」とは?

FIP とは「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略で、

再エネの支援をする政策のひとつです。

簡単にまとめると

という売電制度になります。

海外ではすでに導入されている

日本だけでなく、すでに欧州などでは導入が進んでいます。

日本では、2022年4月から開始されます。

再エネを電力市場へ統合するためのステップ

なぜこのような制度になったのでしょうか?

FIT(固定価格買取制度)から、再エネを火力発電などの他電源と同様に、

電力市場 で取り引きできる体制に(=自立化)するために

段階的に市場価格と連動できるようにするためのワンステップとして導入されます。

FIT(固定価格買取制度)とFIP制度の違い

FIP制度 は、FIT(固定価格買取制度)と比較すると理解しやすいです。

FIT(固定価格買取制度)の場合

FIT(固定価格買取制度)の場合には、図のように時間帯などで変動する市場価格と関係なく、買取価格は一定額になります。

FIP制度の場合

対して、FIP制度 を見て行きましょう。

1.市場価格に補助額(プレミアム)が上乗せされる

FIP制度 では「市場価格」に「補助額(プレミアム)」が加わり、市場価格より高い買取価格で売電できます。

2.市場価格は変動するため、買取価格も変動する

そして、その市場価格は変動するため、買取価格も変動します。

大きな違いは「市場価格に連動する」点

FIP制度の FIT(固定価格買取制度)との大きな違いは、

買取価格が市場価格によって変動するという点です。

「電力市場での取引」とFIP制度の違い

「電力市場 での取引」とFIP制度の違いは、とてもシンプルです。

図のように、FIP制度 には「補助額(プレミアム)」がついています。

三者の違い

つまり、三者の違いをまとめると以下のようになります。

FIT(固定価格買取制度)では、市場価格との連動は免除されていましたが、

FIP制度 では、市場価格とは連動し、ただし優遇制度は残っています。

「電力市場 への統合」に向けて、段階的に近づけて行く制度であることが分かります。

なぜ「FIT」から「FIP制度」に?

「FIT」から「FIP制度」に転換する必要があったのには、下記のような理由があります。

理由2. 再エネ賦課金 の負担軽減

詳しく見て行きましょう。

理由1. 2050年カーボンニュートラル実現のため

2020年10月に菅政権は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする

「2050年カーボンニュートラル」に挑戦することを宣言し、

国内でも「脱炭素」の流れが加速しています。

2030年までに「再エネ導入率22~24%」を目指す

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、

政府は2030年までに「再エネ導入率22~24%」を目指すことを目標にしています。

2050年カーボンニュートラル実現のためには、

再エネ導入は重要な課題となっており、広く普及させていく必要があるのです。

再エネの「自立化」が必要

ただし、再エネを主電源のひとつとしていく為には、

火力などほかの電源と同じように「需要と供給のバランス」を保ち

電力市場 の状況に合わせた発電をおこなう必要があります。

そのため、市場価格と連動して「需要と供給のバランス」に合わせられる

「自立した電源」にしていく必要があるのです。

再エネの「普及」と「自立化」

このような理由から、再エネをより普及させつつ、自立化につなげるワンステップとして

「FIP制度」が開始することになりました。

理由2.再エネ賦課金の負担軽減

FIT(固定価格買取制度)の優遇された買取価格は、

家庭や企業を含む電気利用者から「再エネ賦課金」という形で賄われています。

2021年度の見込みでは総額2.7兆円と膨大な費用にのぼっており、

この「再エネ賦課金の負担」を軽減することも大きな目的になります。

「FIP制度」では再エネ賦課金の負担軽減にはならないが・・・

ただし「FIP制度」も「補助額(プレミアム)」が付く優遇制度であり、

再エネ賦課金 の負担軽減にはなりません。

再エネ賦課金 削減のためには、優遇制度を使用しない

「電力市場 での取引」にする必要があります。

前述のように「電力市場 での取引」に転換するために

「FIP制度」をワンステップとして開始するという流れになります。

「FIP事業」の収益のしくみ

続いて「FIP事業ではどのようにして利益を得て行くのか」を見て行きましょう。

「FIP事業」の収入の計算式

FIP事業の収入は、「市場収入」+「プレミアム」-「バランシングコスト」で計算することができます。

「市場収入」とは?

市場収入とは、再エネで発電した電気を市場で販売した際の利益のことを指します。

「売った電気の収入」「売った非化石価値の収入」の2種類があります。

「売った電気の収入」

電力市場 で電気を売った収入です。

具体的な単価としては、JEPXのスポット市場をご覧いただくとイメージしやすいと思います。

「売った非化石価値の収入」

再エネで創った電気は「環境価値」として売ることが出来ます。

「環境価値を売る」とは?

近年の「CO2削減」気運の高まりから「CO2削減目標を掲げている企業」が増えています。

そのCO2削減の手段のひとつとして「カーボンオフセット」という手法があります。

カーボンオフセット では、再エネで創った電気の「環境価値」を購入することで

購入量に応じて「CO2を削減した」とみなすことができます。

こうして「再エネで創った電気」の「環境価値」を

「CO2削減目標を掲げている企業」に売ることが出来るのです。

非化石価値取引市場

再エネで創った電気の環境価値は「非化石価値取引市場」で取り引きできます。

単価のイメージは、下記の非化石価値取引市場の取引結果をご覧いただくとイメージしやすいです。

「プレミアム」とは?

市場価格に対して、上乗せされる金額のことです。

前章でもご紹介した「補助額(プレミアム)」のことを指します。

「FIT(固定価格買取制度)の固定価格」のように、優遇された価格にするための補助と考えれば分かりやすいと思います。

「基準価格」はFIT(固定価格買取制度)と同じ20年間、同じ価格

プレミアム を決定する「基準価格」は、

FIT(固定価格買取制度)のように20年間固定になる見通しで、価格もFITと同じになる見通しです。

「基準価格」がそのまま「プレミアム 価格」になるわけではなく

プレミアム を決定する要素として重要な役割を担うのが「基準価格」です。

プレミアムは毎月算定される

このプレミアムは、毎月計算され変わります。

「基準価格」など、プレミアム がどのように算定されているかは、複雑でわかりにくいため

詳しくは、次章で解説します。

「バランシングコスト」とは?

「市場価格」と「プレミアム」は、利益になるものでしたが

この「バランシングコスト」はコストとして利益から減算されるものになります。

「バランシングコスト」とは?

電気を計画通りに創れなかった際に必要になる「ペナルティ料金」や、

「ペナルティ料金を削減する為の運用コスト」のことを指します。

「ペナルティ料金」のしくみ

電気を創って売る際には、電力市場 の需要と供給のバランスを保つために、

事前に「計画値」を提出し、「実績値」と一致させる必要があります。

この「計画値」と「実績値」に差が出た場合、

「インバランス料金」というペナルティ料金を支払う必要があるのです。

FIT(固定価格買取制度)では免除されていた

FIT(固定価格買取制度)では、「FITインバランス特例制度」により免除されており、

発電事業者は支払う必要がありませんでした。

FITで発生するインバランス料金は、「インバランスリスク料」として

「小売電気事業者」に国から交付されていました。

FIP制度運用の難しさのひとつ

この「バランシングコスト」が、FIP制度を運用する上で難しい点のひとつです。

より正確な計画値を出し、それに沿った実績値を出す

必要があるのです。

アグリゲーターに依頼する手段も

こうしたバランシングコストの調整は、

個人投資家や電気とは関係性の無い企業にとっては難しいと言えます。

こうしたバランシングコストの調整などを、電力市場 との間に入って調整する

「アグリゲーター」という仲介企業に依頼することで解決するのも方法のひとつです。

アグリゲーターについては、後程詳しく説明いたします。

収入は市場によって変動する

「市場収入」「プレミアム」「バランシングコスト」はいずれも市場によって変動します。

そのため「FIP事業の収入」も市場によって変動します。

「プレミアム」とは?

FIP制度 の利益を決定するうえで要にもなる「プレミアム」について

詳しく掘り下げて見て行きましょう。

プレミアムの計算式

プレミアムの計算式は、上のように「基準価格(FIP価格)」と「参照価格」によって算出されます。

「基準価格(FIP価格)」とは?

「基準価格(FIP価格)」は、その名の通り「FIPの売電単価の基準となる価格」です。

この「基準価格(FIP価格)」は、基本的にFIT単価と同じ価格であり、

FITと同じく20年間固定されます。

そのため、2022年度はFIT単価と同じ価格「10円」になる見通しです。

「参照価格」とは?

対して「参照価格」とは市場収入の参照金額です。

昨年実績や当月の市場価格から算定されます。

(この算定方法も、後程詳しく解説します)

プレミアム算定の流れ

それでは、これらを元にどのようにプレミアム価格が決まって来るかを順番に見て行きましょう。

(説明を分かりやすくするため、すべて単価で解説して行きます)

1. FIT価格と同じ「基準価格(FIP価格)」

まず、基準価格(FIP価格)は、

FIT価格と単価が同じです。

(2022年度の単価10円を例にしています)

2. 参照価格で減算する

そして、昨年実績などから算定した市場収入の見込みである「参照価格」で減算します。

(例では8円にしています)

3. プレミアムを算定する

こうして、基準価格(FIP価格)と参照価格の差分から、プレミアム(単価)が算出されます。

この単価に実際の発電量(kWh)を掛け合わせることで、プレミアムが算定できます。

「参照価格」と「市場価格」の差

プレミアムを算出する「参照価格」は、あくまで参照値であるため

実績値である「市場価格」とは異なる場合もあります。

パターン1. 市場利益が参照価格と同額だった場合

実際の利益である「市場利益」が

事前の見込みである「参照価格」と同額だった場合には

プレミアム を加算して「FIP事業の収入」は「基準価格(FIP価格)」と同額になります。

※説明を分かりやすくするため、バランシングコスト は除外して解説しています。

パターン2. 市場利益が参照価格より少なかった場合

実際の利益である「市場利益」が

事前の見込みである「参照価格」より少なかった場合には

「FIP事業の収入」は「基準価格(FIP価格)」より少なくなります。

パターン3. 市場利益が参照価格より高かった場合

実際の利益である「市場利益」が

事前の見込みである「参照価格」より高かった場合には

「FIP事業の収入」は「基準価格(FIP価格)」より高くなります。

プレミアムと参照価格の関係

このように、プレミアム の金額はFIP事業の利益に大きく影響します。

そして プレミアム を算定する上で、基準価格(FIP価格)は固定ですが、

参照価格 は昨年実績などから算出されるため、変動します。

場合によっては、「参照価格」が「基準価格(FIP価格)」を上回ってしまったり、

参照価格 がマイナスの値になる場合もあります。

そのような場合にはどうなるのか?

解説して行きます。

パターン1.「参照価格」が「基準価格(FIP価格)」を上回った場合

当年度に単月で 電力市場 の単価が高騰した場合には、

当年度の 参照価格 が高くなってしまうこともあります。

図のように、そのような場合でも、プレミアム がマイナスになることはありません。

プレミアム は、最低価格の0円で留まります。

パターン2.「参照価格」がマイナスの値になった場合

また、前年度に単月で 電力市場 の単価が高騰した場合には、

当年度の 参照価格 がマイナスの値になってしまうこともあります。

そのような場合、プレミアム は計算上は 基準価格 を上回る価格になるのですが、

実際には 基準価格 が上限になるため、プレミアム は 基準価格 と同じ値になります。

「参照価格」の算定方法

FIP制度 の利益には「プレミアム」が重要であることはお分かり頂けたかと思います。

そしてその「プレミアム」を算定する上で、

基準価格(FIP価格)は固定であり、参照価格は変動します。

そのため、プレミアム を算定するための「参照価格」の算定基準も重要になってきます。

参照価格の計算式

参照価格 は「電力市場 の参照価格」+「非化石価値相当額」―「バランシングコスト」で算定されます。

1.「電力市場の参照価格」

電力市場 の参照価格は、さらに下記の式で算出します。

前年度の年間平均と月間平均、当年度の当月月間平均から算出します。

電力市場の参照価格の計算例

より分かりやすくするために、実際の計算例を見て行きましょう。

上記のような市場価格であった場合の、当年度8月の 参照価格 を求めて行きます。

この場合、下記のような式で計算できます。

このように、当年度の8月の 参照価格 は、7.92円になります。

当年度の当月の平均市場価格がなぜわかる?

と疑問に感じた方もいらっしゃるかと思います。

「参照価格」や「プレミアム」の価格決定は、予測値のように

当月より前に決定するものだと考えられがちなのですが、実際には翌月以降に決定されます。

そのため、計算の際には当月の平均価格も確定しているのです。

2.「非化石価値相当額」

次に「非化石価値相当額」はどのようにして算出していくのでしょうか?

非FIT非化石証書のオークション価格

非FIT非化石証書の価格は、年4回のオークションで価格が決まっています。

FIP制度の参照価格として使用する「非化石価値相当額」は、

直近1年間の非FIT非化石証書の4回のオークション結果の平均値を使用します。

3.「バランシングコスト」

実際に運用する際にも重要になる「バランシングコスト」も、

参照価格 の中に盛り込むことで、手当されます。

2022年度の開始当初はkWhあたり1.0円

2022年度の開始当初は、バランシングコスト を1kWhあたり1.0円として手当されます。

ただし翌年度からは少しずつ減らしていく

ただし、この バランシングコスト の手当ては

の水準で減らして行き、経過を見ながら「FITにおけるインバランスリスク料」の水準になるまで下げて行く方針です。

例でみる「FIP制度による利益」算定

ここまで、FIP制度 における利益や プレミアム、参照価格 の計算方法をご紹介してきました。

より理解しやすくするため、例に合わせて FIP制度 の利益計算を見て行きましょう。

前提条件

下記条件を元に、FIP制度の利益計算をしていきます。

・「売電単価」は市場平均価格と同じとする

・「売った非化石価値の収入(実績値)」は1.2円/kWhとする

・「バランシングコスト(実績値)」は1.0円/kWhとする

・「非化石価値相当額(参照値)」は1.2円/kWhとする

この条件のもと「2022年6月のFIP制度の収入」を計算していきます。

当年度・前年度の市場平均価格

2021年度・2022年度の市場平均価格は、下記であった場合とします。

1. 「参照価格」を算出

まず、下記の式に沿って 参照価格 を算出します。

1-1. 「電力市場の参照価格」を算定

「電力市場の参照価格」は下記の式で求められます。

前提条件の項で記載した「2021年度・2022年度の市場平均価格」を元に、

この計算式に沿って計算します。

「電力市場の参照価格」は「5.83円/kWh」と計算できます。

1-2. 「非化石価値相当額」

「非化石価値相当額」は、前提条件にある「1.2円/kWh」とします。

1-3. 「バランシングコスト」

バランシングコスト は、2022年度の「1.0円/kWh」とします。

「参照価格」を算出

算出した「電力市場の参照価格」「非化石価値相当額」「バランシングコスト」から、

「参照価格」を算出します。

2. 「プレミアム」を算出

続いて、下記の式で プレミアム を算出します。

2022年度の基準価格(FIP価格)は10円、参照価格は前項で算出した6.03円/kWh、

売電量は前提条件にあるように8,000kWhですので、これらを当てはめて計算します。

このように「プレミアム」は「31,760円」と計算されます。

(プレミアム単価は3.97円になります)

3. 「FIP事業の収入」を算出

続いて、下記の式に沿って「FIP事業の収入」を算出します。

3-1.「市場収入」を算出

市場収入は、下記の式に沿って計算します。

「売った電気の収入」は、前提条件にあるように

市場平均価格の7.0円に売電量の8,000kWhを掛け合わせ、56,000円

同様に「売った非化石価値の収入」は、前提条件にある単価1.2円/kWhに

売電量の8,000kWhを掛け合わせ、9,600円となりますので、それらを合算します。

「市場収入」は65,600円と算出できます。

3-2.「バランシングコスト」を算出

「バランシングコスト」は、条件にある単価1.0円/kWhに

売電量の8,000kWhを掛け合わせ、8,000円となります。

3-3.「FIP事業の収入」を算出

前項までに算出した「市場収入」「プレミアム」「バランシングコスト」を元に

「FIP事業の収入」を算出します。

こうして「FIP事業の収入」は、89,360円になることが分かります。

「市場価格高騰/下落」で起きること

続いて、市場価格が高騰した場合、またその逆に下落した場合には

「FIP事業の収入」はどうなるのでしょうか?見て行きましょう。

前提条件

比較を分かりやすくするため、下記の前提条件を元にご紹介して行きます。

市場価格が高騰した場合

市場価格が高騰した場合には、利益にどのような変化があるのでしょうか?

結論からお伝えしますと

という状態になります。

順番に詳しく解説して行きます。

高騰の無い通常年度

高騰した年度との比較対象として、高騰した年度の前年度(N-1年度)が上のようだったとします。

(実際には月々の変動があるのが普通ですが、説明を分かりやすくするために一律8.0円/kWhとします)

高騰のあった年度

続いて、価格高騰が起こった場合について見て行きましょう。

1. 1月のプレミアムは0円に

市場価格の高騰から、市場収入は上がりますが

プレミアム は0円になります。

2. N年度の収入が増加し、年間平均市場収入も高騰

N年度の収入は前年度に比べて増加(120円/kWhから150円/kWh)し、

年間平均市場収入も増加しています。(8.0円/kWhから10.7円/kWh)

高騰のあった年度の翌年度

続いて、高騰のあった翌年度を見て行きます。

(翌年度は、毎月の市場収入は通常月と同額としています)

1. プレミアムが下がる

表のように、昨年高騰した1月以外の月の プレミアム が0円に下がっています。

これは、価格高騰により、昨年度の年間平均価が上がったことにより

プレミアム の値が0円になる計算になってしまうためです。

また、昨年高騰した1月は、下記の計算で求められます。

2. 年間収入が減少

毎月の市場収入は通常年度と同じですが、プレミアム 収入が下がる事により

通常の年度と比較しても、年間収入が減少しています。(120円/kWhから106円/kWh)

2年間で見れば通常月に近づくように調整される

このように、高騰した年度は収入が上がる反面、翌年度は年間収入が低下します。

高騰で上がるだけでなく、翌年は プレミアム が下がり、収入が下がることで

2年間の合算で見れば通常月に近くなるようになっています。

市場価格が下落した場合

同様に、市場価格が下落したケースを解説していきます。

市場価格が下落した場合には、下記のようになります。

順番に詳しく解説して行きます。

下落の無い通常年度

前項同様に、下落した年度の前年度(N-1年度)が上のようだったとします。

下落のあった年度

表のように、5月6月10月11月に市場価格が下落したとします。

1.プレミアム収入が上がる

当月の価格が下がると、プレミアム 収入は下記の式のように上がります。

2.通常月と近い収入に

こうして、市場価格が下がった分を プレミアム で補填した結果、

通常月と近い収入になるように調整されます。

下落のあった翌年度

続いて下落のあった翌年度を見て行きましょう。

表のように、昨年下落のあった月は プレミアム が下がり、

その他の月は プレミアム が上がります。

昨年下落のあった月はプレミアムが下がる

昨年下落のあった月は、以下の式のように プレミアム が下がります。

その他の月はプレミアムが上がる

反対に、昨年の年間平均収入が下がる為、その他の月は プレミアム が上がります。

2年間で見れば通常月に近づくように調整される

このように、高騰したケースと同様に

下落した年度には収入は下がりますが、翌年は プレミアム が増えて収入が上がります。

このように、2年間の合算で見れば通常月に近くなるようになっています。

収入が安定するしくみになっている

このように、市場収入が高騰した場合にも下落した場合にも、

2年間の収入で見れば、安定するようなしくみになっています。

FIPが認定される条件

ここまで、FIP制度 の利益について解説してきました。

続いて「FIPが認定される発電所の条件」について確認しておきましょう。

50kW以上(高圧・特別高圧)の発電所

FIP制度 に参入できるのは50kW以上(高圧・特別高圧)の発電所が対象になります。

新規認定の場合

新規認定でFIP制度に参入する場合には、

FIT(固定価格買取制度)で新規認定が得られる発電所が参入できます。

認定を受けた際に、FIT(固定価格買取制度)とFIP制度どちらかを選択できます。

つまり FIT(固定価格買取制度)と同じ認定条件になります。

既にFITで認定されている発電所

すでにFIT認定を受けている発電所も、

希望する場合、FIP制度 に移行が可能です。

FIP制度のメリット・デメリット

続いて、FIP制度 の「FIT(固定価格買取制度)」と比較した際の

メリット・デメリットを解説して行きます。

メリット

市場価格が高いときに売電をすることにより収益が拡大できる

市場価格が変動するため、蓄電池やBG(バランシンググループ)を活用することで

「市場価格が高くなるタイミング」で売電することができます。

これは売電価格が固定されている FIT(固定価格買取制度)ではできない売電方法です。

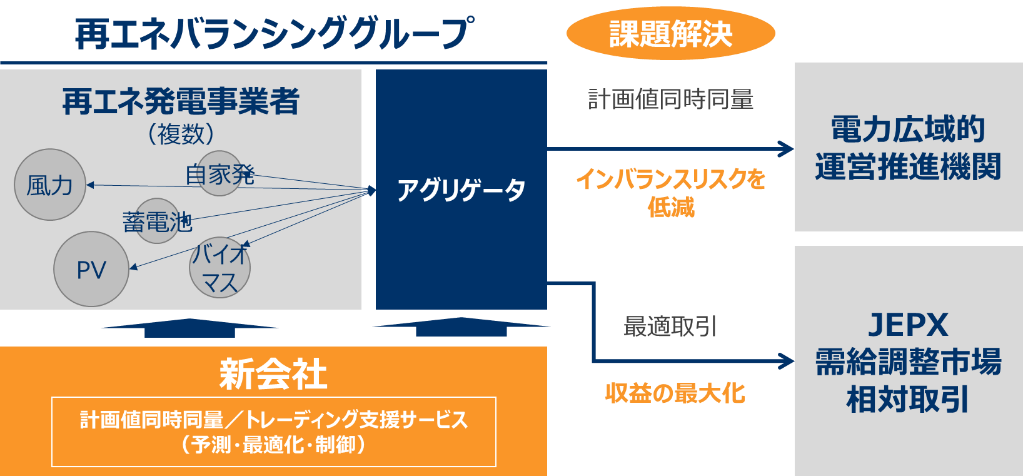

BG(バランシンググループ)とは?

BG(バランシンググループ)とは、図のように複数の発電事業者がグループとなり売電を行うグループのことを言います。

売電を最適なタイミングで行うことで収益を最大化したり、

計画値通りに売電することで インバランスリスク を抑えることができます。

デメリット

ただし、FIP制度 は FIT(固定価格買取制度)から

「市場卸市場での取引」に転換するための制度ですので

FIT(固定価格買取制度)よりも運用が難しくなる点が多くあります。

1.バランシングコストの調整

これまでにご紹介したように、FIP制度 には バランシングコスト がかかります。

予め発電の「計画値」を報告し、実績が合致しなければ

「インバランス料金」というペナルティ料金が発生します。

そのため

・ペナルティ料金を削減する手間や運用コスト

が発生します。

2.価格が変動する

FIP制度 は市場価格によって変動する為、

利益の見通しが FIT(固定価格買取制度) に比べて難しいという点もデメリットのひとつです。

・季節による変動

・長期の気候変動

・長期的な市場価格の変動

などに対応して利益を確保して行く必要があります。

アグリゲーターの活用が現実的か

こうした「バランシングコスト の調整」や「価格変動への対応」は、

大規模な再エネ事業であれば自ら行うことも可能かもしれませんが、

個人または企業単位で行うのは難しいという面があります。

そのため、発電事業者と 電力市場 の間に入って

バランシングコスト や価格変動への対応を行う、

アグリゲーターに代行してもらうのが現実的ではないかと言われています。

「アグリゲーター」の活用

それでは、アグリゲーター について解説していきます。

「アグリゲーター」とは?

発電事業者と 電力市場 の間に入り、電気の需要と供給を調整する役割を代行するのが

「アグリゲーター」です。

図のように、アグリゲーター が間に入ることで

「バランシングコスト の調整」や「価格変動への対応」を代行してもらうことができます。

こうした アグリゲーター が行うビジネスを「アグリゲーションビジネス」と言います。

BG(バランシンググループ)で調整

こうした アグリゲーター は、BG(バランシンググループ)を持ち、

その中で「電気の需要と供給」を調整する手法を取っているのが一般的です。

アグリゲーター の中には、外部の発電所だけでなく

自社の発電所も含めた BG(バランシンググループ)を持っている企業もあります。

FIPのデメリットを払拭し、メリットを活かす

アグリゲーター を介することで、前項であげた

FIPのデメリットを払拭し、メリットを活かすことができるようになります。

FIPのデメリットを払拭

1.バランシングコストの調整

アグリゲーター が調整することで、

計画値に合わせた送電を行い、バランシングコスト を削減できます。

2.価格が変動する

長期的な変動や大きな高騰や下落への対応は難しいかもしれませんが、

時間単位の価格変動には、BG(バランシンググループ)による調整で対応できます。

FIPのメリットを活かす

市場価格が高いときに売電をすることにより収益が拡大できる

BG(バランシンググループ)による調整で、価格の高い時間帯に販売することができます。

ただしアグリゲーターに支払う手数料がかかる

ただし、アグリゲーター に支払う手数料が別途かかりますので

上記のメリットで得られる利益と、手数料を比較して検討しておく必要があります。

「アグリゲーションビジネスの活性化」がFIP制度浸透の鍵

このように、FIP事業の成功には「アグリゲーションビジネス」の活用が重要であり、

FIP制度 が国内に浸透するためにも、

「アグリゲーションビジネス」の活性化が重要な鍵になると言われています。

アグリゲーションビジネス活性化の必要性

小規模な再エネ事業については、それらを束ね、

蓄電池等の分散型リソースと組み合わせて需給管理を代行するといったような

アグリゲーションビジネスの発展が重要であると考えられる。

引用元:資源エネルギー庁「FIP制度の詳細設計とアグリゲーションビジネスの更なる活性化」

「アグリゲーションライセンス」創設(2022年4月施行)

アグリゲーターのライセンスは、電気事業法上に位置づけされ

2022年4月より施行される予定です。

「アグリゲーター」の例

アグリゲーションビジネス の例として、いくつかのサービスをご紹介します。

東芝ネクストクラフトベルケ株式会社

「東芝ネクストクラフトベルケ株式会社」は、

「東芝エネルギーシステムズ株式会社」とドイツの「ネクストクラフトベルケ社」で設立された企業。

ドイツの「ネクストクラフトベルケ社」は、

すでに FIP制度 が取り入れられている欧州において 電力市場 取引の豊富な実績を持っている企業です。

その両者の技術を活かし、下記のようなサービスを展開する予定です。

「東芝ネクストクラフトベルケ株式会社」のサービスイメージ

引用元:東芝エネルギーシステムズ「世界最大規模のVPP事業者「ネクストクラフトベルケ」と新会社の設立に合意」

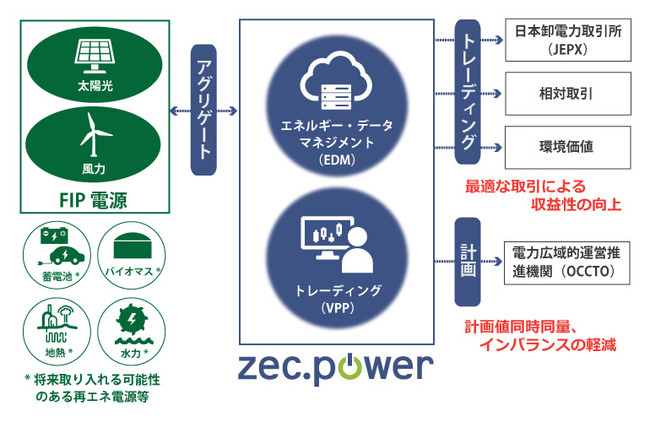

株式会社ZECPOWER

株式会社ZECPOWERは「株式会社ゼック」と、

ドイツの「インパワー社」の合弁で設立された企業です。

「インパワー社」のドイツで先駆者として VPP 事業を

行ってきた経験を活かし、国内に分散するFIP電源をとりまとめて

市場取引を行うサービス等を提供していきます。

・FIP発電所の収益性安定をサポート

・再エネ発電事業者の市場リスクを軽減

・最適な電力トレーディング

・FIP制度利用やFITからの移行を支援

・オンラインポータル機能の提供

「株式会社ZECPOWER」のサービスイメージ

FIP事業参入には「アグリゲーター選び」も重要

FIP事業に参入する際には、

インバランス の調整や市場価格の予見を自らやるのでなければ

「アグリゲーター選び」も重要なポイントになってきます。

費用感やサービスなども検討したうえで計画すると良いでしょう。

2022年度の申請期限

次に、FIP事業を行う際の申請期限について解説していきます。

「2022年度のFIP制度参入の申請期限」は、2022年12月頃になります。

ただし「申請までに必要な準備にも時間がかかる」ため

かなり早い段階から準備を進めておく必要がある点に注意が必要です。

FIT(固定価格買取制度)同様に、年度が代わると「基準価格(FIP価格)」が下がります。

さらに、FIP制度 の場合には、参照価格 の バランシングコスト の手当ても下がってしまいます。

「2022年度のFIP制度参入」を目指している方は、

期日やスケジュール感を確認しておきましょう。

申請期限

図のように、2022年度のFIP制度の申請期間は、

施行開始の2022年4月から、2022年12月頃までとなっています。

しかし「FITからの移行」「新規認定」それぞれで

申請までに必要な準備などもありますので注意が必要です。

FITからの移行(移行認定)の場合

FITからの移行(移行認定)の場合には、申請までの準備も含めると下記のような流れになります。

図のように、2022年12月頃の申請期限に間に合わせるには、

その前の「社内手続きに約2ヶ月~」さらにその前の「供給先の選定に約3か月~」かかるため

申請の5か月以上前の2022年7月頃までには、移行を決定しておく必要があります。

ただし上記は、資源エネルギー庁の公開している資料に「短期調整シナリオ」

として挙げられている流れになります。

実際にはもう少しゆとりを持って準備しておく必要があるでしょう。

新規認定の場合

同様に、新規認定の場合には下記のような流れになります。

図のように、2022年12月頃の申請期限に間に合わせるには、

その前の「系統接続検討申込~接続同意に約9ヶ月~」

さらにその前の「供給先の選定やファイナンスとの事前調整含む事業計画の策定等の準備に約9か月~」かかるため、申請の1年半以上前の2021年6月までには、新規開発を決定しておく必要があります。

これから2022年度の新規認定に動き出すのは難しい

本記事執筆時点(2022年1月)で、新規認定に向けてまだ動き始めていない場合には

2022年度の認定を得るのはかなり難しいと言えます。

2023年度の新規認定の準備も早めに

さらに、これだけの期間がかかるため

来年度の2023年度に新規認定でFIP事業を始める場合には、

新規開発の内容を2022年6月までには決定しておく必要があるということでもあります。

こちらも移行認定同様、

資源エネルギー庁の公開している資料に「短期調整シナリオ」として

挙げられている流れになりますので、

ゆとりを持って準備しておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしょうか?

「FIP制度」について、全体像がご理解頂けたかと思います。

最後に簡単におさらいをしてみましょう。

・FIP制度は、市場収入に プレミアム が加わり、バランシングコスト を引くことで計算できる

・プレミアム の算定には、参照価格 が重要

・基準価格(FIP価格)は、固定価格

・2022年度の申請期限は2022年12月頃まで

・FITからの移行は、2022年7月頃までには準備を始める必要がある

・新規認定の場合は、2022年度の申請は間に合わない可能性が高い

「FIP制度」は、まだ施行前ということもあり

国内ではまだ実績がなく、より見通しが付くにくい面もあります。

また参入する企業が増え、詳細が分かるようになりましたら

本サイトでも情報発信していきますので、

本記事と合わせて参考にして頂ければ幸いです。