近年、カーボンニュートラル宣言 から始まったCO2削減に加え、

電気料金の値上がりも深刻化しており、企業にとって省エネが重要な課題になっています。

本記事では、オフィスビルにおける省エネ施策として

効果的なものを中心に「50選」としてご紹介いたします。

きっとこの中から、まだ取り組んでいない施策も見つかるかと思います。

費用がかからない施策、低予算で行える施策、投資金額は大きいが削減効果の大きな施策

など、さまざまな施策をご紹介しています。

また、同じオフィスでも「自社オフィスビル」と「テナントオフィス」どちらかによって

対応できる省エネ施策も変わってきます。

そうした施策の違いも含めて、分かりやすく解説していきます。

本記事が、御社の省エネ施策のお役に立てれば幸いです。

省エネにあまり詳しくない方にも分かりやすい記事をお届けするため、

あらゆる専門用語に解説を付けています。どうぞお役立てください。

目次

「自社オフィスビル」と「テナントオフィス」

オフィスの省エネについて具体的な解説に入る前に、

点について確認しておきましょう。

オフィスの省エネは「自社オフィスビル」か「テナントオフィス」かによって、

「自分たちで自由に変更できる箇所」も「行える省エネ施策」も大きく異なってきます。

「自社オフィスビル」

自社で所有するオフィスビルの場合には、省エネのための設備更新など

自社で自由に施策を行うことができます。

「テナントオフィス」

・ビル全体を賃貸している

上記のように、別のオーナーから賃貸している場合には

「自分たちの判断だけで勝手に変更できない設備」も多く、自分たちで行える施策も限られてきます。

このように「自社オフィスビル」か「テナントオフィス」かによって、

できる省エネ施策も変わってきますので、本記事ではその違いも踏まえながら解説していきます。

オフィスビルのエネルギー消費動向

それでは次に、オフィスビルにおけるエネルギー消費動向について確認してみましょう。

テナントオフィスのエネルギー消費動向

まず初めに、テナントオフィスのエネルギー消費動向を見て行きましょう。

出典:財団法人 省エネルギーセンター「オフィスビルの省エネルギー」

左側のグラフは「オフィスビル全体」のエネルギー消費動向を表しています。

そのうち、オフィス専有部門を抜き出し、内訳をまとめたものが右側のグラフになります。

テナントとしてオフィスビルを借りている場合、

「空調」「照明」「コンセント」の消費エネルギーに着目する必要があることが分かります。

自社オフィスビルのエネルギー消費動向

同様に、自社オフィスビルのエネルギー消費動向を見て行きましょう。

テナントとして借りているオフィスと異なり、オフィス専有部門だけでなく、

ビル全体の消費エネルギーについて考える必要があります。

出典:財団法人 省エネルギーセンター「オフィスビルの省エネルギー」のデータを元に作成

自社オフィスビル全体のエネルギー消費動向は、上記のようになっています。

テナントオフィス同様に、空調、照明、コンセントの比率が高くなっており、

他に「動力」「その他」という分類も加わっています。

オフィスビルの空調は、もう少し細かい分類に分けて考える必要がありますので、少し掘り下げて解説いたします。

「空調」のエネルギー消費動向の内訳

出典:財団法人 省エネルギーセンター「オフィスビルの省エネルギー」のデータを元に作成

空調のエネルギー消費動向の内訳を見てみると「熱源」と「熱搬送」に分類されます。

さらに「熱源」の中には「熱源機器」「熱源補器」、

「熱搬送」の中には「水搬送」「空気搬送」があります。

グラフを見て頂くと分かる通り、熱源機器や空気搬送のエネルギー消費が大きいことが分かります。

熱源?熱搬送?セントラル空調のしくみ

空調の内訳に「熱源」や「熱搬送」という言葉が出てきて、

「なんのことか分からない」という方もいらっしゃるかもしれません。

オフィスビルは「セントラル空調」という空調システムを採用しているのが一般的です。

「セントラル空調」は、下図のようなしくみの空調システムになっています。

「セントラル空調」は、地下室などに設置した「熱源」で

「冷水または温水」をまとめてつくり、

それを図のように建物内の各所の空調機に「熱搬送」する空調システムです。

セントラル空調の各機器

セントラル空調には、各分類ごとに下記のような機器があります。

ビルの空調の省エネは、このそれぞれに対策していく

ビルの空調の省エネにおいては、この熱源に関する機器や熱搬送に関する機器など、

それぞれに対して、対策を行っていきます。

各所の内訳と機器

空調でそれぞれの内訳を確認したように、全体の内訳も確認しておきましょう。

給湯や照明、コンセントなどはシンプルですが、

動力やその他の内訳はすぐにイメージが湧きにくいと思いますので確認しておくと良いでしょう。

オフィスビルに省エネの余地はどれくらいある?

オフィスビルのどこにどれほどのエネルギーが消費されているかご確認頂いて上で

次に「オフィスビルに省エネできる余地がどれほど残されているのか」確認しておきましょう。

下のグラフは、一般社団法人省エネルギーセンターの2022年の資料による

「各業種の省エネポテンシャル」をまとめたものです。

出典:一般財団法人 省エネルギーセンター「ビルの省エネルギーガイドブック2022」のデータを元に作成

オフィスビルに該当する「一般事務所」の省エネポテンシャルは20.5%で、

全業種の中でも3位と、まだ省エネの余地が多くある業種であることが分かります。

エネルギー管理の体制づくり

それでは、具体的に省エネの話に移っていきます。

施策に入る前に、まず最初に重要になって来るのが「エネルギー管理の体制づくり」です。

「エネルギー管理の体制づくり」はなぜ重要?

省エネを行う場合、直接省エネにつながる施策に手をつけようと思ってしまいがちですが、

下記の理由から、先に「エネルギー管理の体制」を構築しておく必要があります。

2. 省エネが効果的な個所をしっかりと洗い出して施策を行うため

3. 効果検証をしっかりと行うため

省エネはやみくもに行っても効果が出にくいため、

まずは省エネを行う組織体制を構築しておきましょう。

「自社オフィスビル」のエネルギー管理体制

まず「自社オフィスビル」のエネルギー管理体制について見て行きましょう。

出典:一般財団法人 省エネルギーセンター「ビルの省エネルギーガイドブック2022」を元に作成

エネルギー管理は「管理体制」「エネルギーの見える化」「計測・記録」「保守管理」「運転管理」の5つのエネルギー管理項目について行っていく必要があります。

「管理体制」

トップがエネルギー管理に関して意思決定し、それぞれの担当者を決め

管理体制を整えます。

「エネルギーの見える化」

施設内のどこで、いつ、どれほどのエネルギーが消費されているかなどを

エネルギーマネジメントシステム などを用いて見える化し、把握します。

「計測・記録」

見える化したデータを計測・記録して分析の材料にします。

「保守管理」

省エネも含めた設備更新などのため、保守管理の基準を定め、補修や設備更新の計画を策定します。

「運転管理」

さまざまな機器の運転管理基準を定め、定期的に省エネ目的も踏まえた基準見直しを行います。

「テナントビル」のエネルギー管理体制

テナントとして借りているオフィスでは、オフィス内に管理体制を作ることはできますが、

「見える化」などは独自に行うことはできません。

そのため、下図のように、テナントオーナーやビル管理会社、他のテナントと一緒に

エネルギー管理体制を構築します。

出典:東京都地球温暖化防止活動推進センター「オフィスの省エネ対策」

定期的な情報交換の場を持つ

テナントビルオーナーとビル管理会社、およびテナント各社で定期的な情報交換の場を設け、省エネを推進します。

オーナーが見える化し共有

テナントビルオーナーはエネルギー使用量をテナントごとに見える化し、共有します。

テナント同士で情報交換

テナント同士でも、お互いの省エネ対策を情報交換します。

エネルギー管理のPDCA

これらの「管理体制」を整えてから、省エネを推進していくわけですが

省エネ施策は「やって終わり」ではなく、「自社オフィスビル」の場合も「テナントビル」の場合も、

下図のようなPDCAに沿って継続的に行っていく必要があります。

出典:一般財団法人 省エネルギーセンター「ビルの省エネルギーガイドブック2022」を元に作成

PLAN(計画)

前述した「管理体制の構築」から、現状を把握して、省エネの目標設定とそのための改善策を策定します。

DO(実施)

PLAN(計画)で決定した省エネ施策を実際に行います。

CHECK(検証)

DO(実施)で行った省エネ施策の効果を確認し、目標との差異を分析します。

ACT(見直し)

CHECK(検証)で確認した内容を検証し、改善案を見直します。

そしてまた、PLAN(計画)へ

そしてまた、PLAN(計画)から始めます。

このように、PLAN(計画)→DO(実施)→CHECK(検証)→ACT(見直し)を繰り返しながら

改善を繰り返すことで、省エネを実施していきます。

テナントオフィスでもできる省エネ

それでは次に、実際の省エネ施策をご紹介していきます。

前述のように「自社オフィスビル」の場合には、設備更新なども含めた幅広い施策ができますが

「テナント」では設備更新などを勝手に行うことはできません。

ここでは、テナントとして借りているオフィスでも可能な省エネ施策を

「空調」「照明」「コンセント」の分類に分けてご紹介していきます。

これらの施策は主に「エネルギーの使用者が手元で行える省エネ」ですが

「自社オフィスビル」でも行うことができる施策です。

「テナントオフィス」でも「自社オフィスビル」でも行える施策ですので

参考にしてみてください。

空調の省エネ

まず初めに、特にエネルギーの消費が最も多い「空調」の省エネ方法についてご紹介していきます。

以下に「使用者による空調の省エネ」の主な施策と削減効果をまとめました。

聞いたことのあるような施策も多いかと思いますが、

削減効果を数字にしてみてみると、どれも侮れない施策であることが分かります。

| 施策 | 省エネ効果の目安 | 頻度等 |

| フィルターの清掃 | 冷房時で約4% 暖房時で約6%の省エネ | 2週間に1度が目安 |

| 部屋に応じた適正温度の設定 | 室温の目安は「夏期 28℃、冬期20℃」で 1℃最適化するだけで冷房時には約13%、暖房時には約10%の省エネが可能。 | |

| 残熱利用による運転時間の短縮 | 約6%の省エネ (8時間勤務のオフィスで30分間空調停止した場合) | |

| 分散起動 | 冬の商業施設で約9%の削減効果 | |

| ブラインド等で遮光する | ブラインド無しの場合と比較して10.6%の省エネ効果 | |

| 空気を攪拌する | ||

| 室外機の環境整備 |

順番に解説して行きます。

01.フィルターの清掃

「エアコンのフィルターは清掃したほうが省エネになる」とはよく耳にすると思いますが、

「2週間に1度」清掃すると、していない時と比較して、

「冷房時で約4%、暖房時で約6%」の省エネが可能になります。

02.部屋に応じた適正温度の設定

環境省は、室温を夏は28℃、冬は20℃にすることを推奨しています。

この設定温度を1℃緩和するだけで、冷房時には約13%、暖房時には約10%の省エネが見込まれます。

03.残熱利用による運転時間の短縮

残熱利用とは、空調を終業時間の少し前に停止し、

残りの時間は冷えた(温まった)室内の空気で過ごすことで省エネを行う手法です。

仮に8時間勤務のオフィスで終業30分前に空調を止めた場合、

約6%の省エネが可能になります。

04.分散起動

冬季の朝に暖房を起動する際、一度に複数の空調を起動すると

冷えた室内を温めるため、同時に多くの電気を消費してしまいます。

電気料金は、同時に多くの電気を使う時間帯があると、基本料金が高くなる算出方法になっています。

そのため、冬季の空調をタイミングをずらしてかけることで

電気の基本料金を削減することができます。

分散起動の実施により、冬の商業施設では約9%の削減効果があると言われています。

05.ブラインド等で遮光する

ブラインド等で遮光することで、冷房費用を節減する方法はよく知られていますが

東京都地球温暖化防止活動推進センターでは、

ブラインド無しの場合と比較して10.6%の省エネ効果が紹介されています。

出典:東京都地球温暖化防止活動推進センター 「テナント事業者としての省エネへの挑戦」

06.空気を攪拌する

通常、室内の上部に温かい空気がたまりやすくなりますが

室内に空気の層が出来てしまうと、空調の効率が悪くなってしまいます。

そのためサーキュレーター等を使用して、室内の空気を攪拌するのも省エネには効果的です。

07.室外機の環境整備

前述した セントラル空調 ではなく、

家庭用エアコンのようにベランダなどに室外機がある空調の場合には

「室外機の環境整備」も省エネに繋がります。

室外機の温度管理

夏は日が当たるなど、温度が上がると空調の効率が悪くなり

冬は日が当たっていた方が、空調効率が良くなります。

すだれ等で、日差しを季節に合わせた対策を行うと効果的です。

吹き出し口付近に障害物を置かない

吹き出し口付近に障害物を置かないことも重要です。

室外機は、屋内の熱を外に捨てる為に放熱しています。

吹き出し口付近をふさいでしまうと、熱風を再び吸い込んでしまい冷却効率が低下してしまいます。

照明の省エネ

続いて、照明における省エネ施策をご紹介していきます。

照明の場合、部屋の広さや間引きできる広さ等が施設によって異なりますので、

具体的な削減効果は出せませんが

主な省エネ方法をご紹介していきます。

08.空室や昼休みの不要な照明の消灯

使用していない会議室などの空室や、昼休み等で人がいない箇所の消灯は

地味ですが、効果的な省エネ施策です。

09.窓際の消灯

窓際は昼間は日光を活用して、消灯すると照明の間引きに繋がります。

10.自動販売機のバックパネルの消灯

自動販売機の消費電力も大きいので要注意です。

バックパネルの照明を消灯すると要エネ効果があります。

東北電力の資料では、2台の自動販売機の照明を消すことで

年間2万円の削減効果があったという事例も紹介されています。

11.照明エリアマップの作成

特に広いフロアのオフィスの場合、照明のスイッチがどこの照明なのか分かりにくく

人がいないエリアの消灯がうまく行えないケースもあります。

そのため、照明のスイッチの近くに各スイッチに連動した

「照明エリアマップ」を作成し、貼っておくことで、不要な照明の消灯が行いやすくなります。

12.照明の間引き

オフィスの照明は、場合によっては必要以上に明るく設定されている場合もあります。

あまり人がいない箇所の間引きや、

照度計で明るさを測り、明るすぎて下げられる余地のある個所は照明を間引きすることも

効果的な省エネ施策です。

コンセントの省エネ

続いて、コンセントで使用する機器の省エネについてご紹介していきます。

オフィスで使用される電気製品と消費電力

まず初めに、オフィスで使用される電気製品とその消費電力について確認してみましょう。

左の表にまとめたものが、一般的なオフィスで使用される電気製品の一覧と消費電力になります。

常時使用するのはパソコンくらいで、他の製品は使用頻度が限られています。

また、あまり多くの種類はなく、消費電力もそれほど大きくはありません。

これらひとつひとつの省エネについて、対策していくと良いでしょう。

パソコンの電気料金

パソコンは常時使用することが多い機器になりますので、電気料金を詳しく見て行きましょう。

電気料金単価を「27円/kWh」とした場合、1台あたりは上記の金額になります。

続いて、台数ごとの電気料金も見て行きましょう。

1台分の電気料金はあまり大きくありませんが、

こうして台数に合わせて見てみると、大きな金額になってきます。

13.パソコンの省エネ

では、パソコンの省エネ方法について解説していきます。

デスクトップPCからノートPCへの切替

前述のように、デスクトップPCはノートPCよりも消費電力が大きい傾向があります。

デザインや動画編集などの、業務上デスクトップPCでなければできない仕事もあるかと思いますが

理由なく消費電力量の大きなPCを使用している場合には切替などを検討して見るのも良いでしょう。

不要時の電源オフ

不要時には電源を切ることで、待機電力を抑制します。

スリープモードの設定

ディスプレイのオフやスリープモードの設定も省エネには効果的です。

省エネタイプのパソコンへの買替

古いパソコンの場合、最新機種に比べて消費電力が大きい場合があります。

動作も遅く仕事の効率も低下しますので、買い替えで節電を行うと効果的です。

14.複合機の台数削減

複合機は、コンセントを使用するオフィス内の機器の中でも

特に消費電力の大きな機器のひとつです。

また、あまり大きな理由も無く、複数台導入されているケースもありますので

本当に必要かどうか精査して、台数を削減すると省エネにも効果的です。

運用による省エネ

それでは次に「運用による省エネ」方法をご紹介いたします。

前項の「テナントオフィスでもできる省エネ」とは異なり、

セントラル空調 などの共有部分における設定の見直しなどを行うのが

この「運用による省エネ」になります。

そのため、原則的に「自社オフィスビル」で行える省エネ施策になります。

「運用による省エネ」は「空調」「ボイラ」の分類についてご紹介していきます。

「空調」の運用による省エネ

空調の「運用による省エネ」は、主に セントラル空調 の設定見直しが中心になります。

順番に解説していきます。

15.熱源機器の冷水出口温度設定の見直し

熱源機器とは?

熱源機器とは、前述のように セントラル空調 において

地下室などでまとめて、冷水(温水)を作る機器です。

(冷凍機や冷水器、ボイラ、ヒートポンプ などの種類があります)

セントラル空調 に限った見直しにはなりますが、

熱源機器 から、施設内各所に送られるために搬出される

熱源機器 からの「出口」の冷水や温水の温度を見直すことで、消費電力を削減することができます。

冷水・温水の出口温度は年間を通して一定

一般的に、熱源機で作られる冷房用の冷水や暖房用の温水の出口温度は、

年間を通し一定の温度に設定されています。

春や秋は設定温度を緩和

しかしながら、春や秋はこの温度を維持する必要はありません。

春や秋は冷水出口温度を高めに、温水出口温度を低めに設定変更することで、

省エネを実現することができます。

効果例

この温度設定変更の削減効果例が、財団法人省エネルギーセンターの資料で紹介されています。

参考:財団法人省エネルギーセンター 「オフィスビルの省エネルギー」

冷水の出口温度設定変更で「20%」の省エネ達成

春や秋の冷水温度を8℃から11℃に上げた場合の効果として

「20%」の省エネ達成となった例が紹介されています。

温水の出口温度設定変更で「10%」の省エネ達成

春や秋の温水温度を55℃から45℃に上げた場合の効果として

「10%」の省エネ達成となった例が紹介されています。

16.熱搬送ポンプの台数制限

熱搬送ポンプとは、下の図のように

熱源で作った冷水や温水を、各所に搬送するためのポンプです。

この「熱搬送ポンプ」が複数台ある場合、自動制御によって、

適切な台数を動かすように制御がかけられているのが一般的です。

しかしながら、調整不備などで適正な制御になっておらず

隠れたエネルギーロスを生んでいることも多い箇所になります。

そのため、定期的に「適切な設定になっているか」見直しておくことで

設定不備によるエネルギーロスを事前に防ぐ事ができます。

効果例

株式会社エム・システム技研による解説動画によれば

ポンプの回転数を80%まで下げれば49%の省エネ、

60%まで下げれば78%の削減と、非常に高い削減効果が紹介されています。

参考動画:株式会社エム・システム技研 「セントラル空調制御のしくみ」

17.熱源機器の冷水入口温度設定の見直し

前述した「出口温度」同様に、熱源機器 への「入口温度」の設定を見直すことで

省エネを実現することが可能です。

熱源機器の「入口温度」と「出口温度」

図のように、熱源機器には、冷却塔から冷却水が入り、

熱源機器から、施設内の各所へ向けて冷却水が出て行きます。

この「冷却塔から熱源機器に入ってくる水の温度」を「入口温度」

「熱源機器から施設内の空調に出て行く水の温度」を「出口温度」と言います。

前述の「出口温度」同様に、「入口温度」を適正に見直すことで

熱源機器の効率が上がり、省エネを実現することができます。

効果例

この温度設定変更の削減効果例が、財団法人省エネルギーセンターの資料で紹介されています。

参考:財団法人省エネルギーセンター 「オフィスビルの省エネルギー」

冷水の入口温度設定変更で「16%」の省エネ達成

春や秋に、冷水の入口温度設定を「28℃から25℃」に変更したことで

「16%」の省エネ達成となった例が紹介されています。

18.外気量の削減

空調において、外気量が多いと、

その分「空気を冷やす/温める」ためのエネルギーを多く消費します。

そのため、外気量を減らせば省エネは実現できるのですが、

CO2濃度が規定よりも高くなってしまうと、環境が悪くなってしまうので注意が必要です。

効果例

外気量を23%削減した結果、10%の冷水熱量の削減に至った例もあります。

(ただし、CO2の濃度監視を行い1,000ppmを超えない範囲で実施しています)

参考:財団法人省エネルギーセンター 「オフィスビルの省エネルギー」

19.空調開始時には、外気取込を停止

空調立ち上げ時には、大きなエネルギーを消費します。

エネルギー消費量が多い時間帯があると、電気の基本料金が高くなってしまいます。

そのため、空調開始時には、エネルギーを多く消耗する「外気取込」を停止し

エネルギーの消費を抑えることで、基本料金を抑えます。

20.冷暖房停止前に熱源機を停止する

「テナントオフィス」でもできる省エネの項でご紹介した

「残熱利用」の施策と似た施策です。

冷暖房本体では無く熱源機を早めに停止し、残熱を利用することで省エネに繋げることができます。

例えば10時間稼働しているオフィスビルで、30分早く熱源機を停止した場合

約5%の省エネが可能になります。

21.春・秋は全熱交換機のバイパス運転を行う

春・秋には、全熱交換機のバイパス運転を行うと省エネ効果があります。

まず「全熱交換機」から、順番に解説していきます。

換気における空調の負担

空調で室内を温度調整している間も、定期的に換気をおこない

新鮮な空気を室内に取り込んでおく必要があります。

しかしながら、

夏季の場合には外気温が高いため、暖かい空気を取り込んで冷やすと

エネルギーの負担も大きくなります。

冬の場合にも、夏と空気の流れは逆になりますが、同様にエネルギー負担が大きくなります。

全熱交換機とは?

そこで、夏季や冬季の換気による空調の負担を軽減するための機器が「全熱交換機」です。

図は夏季における 全熱交換機 のしくみの流れになります。

室内から外に出す「冷たい空気」で、外から入ってくる暖かい空気を冷やします。

それにより、外の温かい空気を冷やすことができますので、

空調機器で空気を冷やす負担を軽減することができるのです。

春・秋は全熱交換機のバイパス運転を行う

しかし、春や秋は屋内外の温度差がそれほど大きくないため、

全熱交換機 を使用する必要がありません。

そのため、図のように「バイパスダンパ」という、別の換気バイパスを設け

全熱交換機 を停止することで、全熱交換機の省エネを図ります。

(バイパスダンパ は、空調機内に設けられる場合も、空調機を迂回して設けられる場合もあります)

22.空調機の立ち上がり時間の短縮

空調機を起動して、適切な室温になるまでにかかる時間は季節などによって大きく異なります。

そのため、例えば早めに起動しすぎて、施設の稼働開始1時間前に適切な室温になる設定をしていた場合、その1時間分の空調費用は無駄になってしまいます。

そのため、各季節に合わせて適切な起動時間を設定することで、

無駄な空調をかけている時間を削減することができます。

23.電気室の設定温度の最適化

セントラル空調 では、前述のように地下などに、熱源機器 や ボイラ などがある

部屋があり、これを一般的に「電気室」と呼びます。

この電気室の室温は、夏季は低ければ 熱源機器 の効率が上がり

冬季は高ければ、熱源機器 やボイラの効率が上がります。

電気室に使用する空調の電気料金なども踏まえ、

最適な温度設定にすることで、省エネを実現することができます。

「ボイラ」の運用による省エネ

続いて、ボイラの運用による省エネ施策について解説して行きます。

24.燃焼空気比の設定を改善する

「空気比」とは?

ボイラにおける「空気比」とは、

燃料を完全に燃焼させるために理論上必要な空気量(理論空気量)と

実際に燃焼用に送り込まれた空気量(実空気量)の比率のことを言います。

ボイラの空気比が高いと・・・

ボイラの空気比が高いと、燃料を余分に消費してしまうため

空気比を下げると省エネに効果があります。

(空気比を0.1下げることで、燃焼効率が0.8%向上すると言われています)

25.ブローの適正化

「ブロー」とは?

ボイラに給水する水には(純水を使っていたとしても)不純物が入っています。

これが溜まってしまうと、タンク等の腐食の原因になります。

その為、タンク内の水を定期的に排出する必要があります。

この排出を「ブロー」、排出される水を「ボイラブロー水」と呼びます。

「ブロー」は熱損失が大きい

「ブロー」を行うと、高温の「ボイラブロー水」が失われるため、

熱損失が生まれてしまいます。

「ブロー」は必要な工程ではありますが、過度に行われていると

無駄なエネルギーを消費していることにもなりますので、適切に行われているか確認して調整します。

26.蒸気圧力の設定を改善する

ボイラでは通常、使用する側で圧力を下げて供給しています。

つまり、ボイラ側では圧力設定が高くなっていることがあるため

使用する側の圧力に合わせて設定すると省エネに効果があります。

短期間に回収可能な設備投資による省エネ

それでは次に「短期間に回収可能な設備投資による省エネ」方法をご紹介いたします。

前項までは、コストをかけずに人の手でできる省エネ方法をご紹介してきましたが、

やはり効果が高いのが「設備投資による省エネ」です。

まず、その設備投資による省エネの中でも、ローコストで比較的手軽に導入できて

それなりに効果が高い施策として

「短期間に回収可能な設備投資」をまず最初にご紹介します。

「空調」の短期回収可能な省エネ

27.送風機をインバータ制御にする

空調内で空気を送風する送風機は、通常は一定の回転数で回っています。

この送風機をインバータ制御にすることで、不要な回転数を制限します。

削減した回転数の3乗の省エネ効果があるため、

大きな削減効果があります。

28.ポンプをインバータ制御にする

同様に、空調内のポンプをインバータ制御にすることで、

ポンプの動作を最適化する省エネ方法です。

財団法人 省エネルギーセンターの資料には、年間消費動力を50%まで抑えた事例も紹介されています。

参考:財団法人省エネルギーセンター 「オフィスビルの省エネルギー」

29.冷却塔の充填材の定期的な洗浄・交換

「冷却塔」とは?

冷却塔 とは、セントラル空調 において 熱源機器 で使用する冷却水を作る機器です。

オフィスビルの場合には、一般的に屋上に設置されていることが多いです。

「冷却塔の充填材」とは?

その冷却塔の中には「充填材」という部品が使われています。

冷却塔 は、外から取り入れた空気と水を接触させる際に発生する「気化熱」を利用して

冷却水の温度を下げています。

この空気と水を効率的に接触させるために使用されているのが「充填材」です。

充填材が汚れていると・・・

この充填材が汚れて目詰まりなどが起こっていると、冷房の機能が低下し

エネルギー効率が下がってしまいます。

定期的に洗浄を行い、冷房機能の低下を防ぐ事が重要です。

充填材の洗浄は、自分たちで行うことは困難ですので、業者に依頼するのが一般的です。

充填材の耐用年数

また、充填材の耐用年数は「7年」が一般的です。

定期的に交換することも、省エネにつながります。

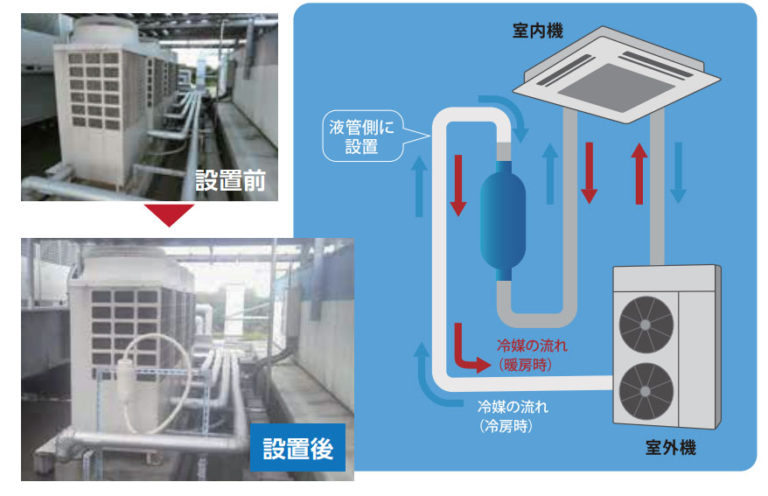

30.「α-HT(流体攪拌装置)」の導入

セントラル空調 には使用できない、個別空調 向けの施策ではありますが

低コストで省エネを行える方法として「α-HT(流体攪拌装置)」の導入という方法もあります。

空調の配管に挿入するだけ

設置イメージ

写真のように、配管に挿入するだけで空調の省エネ、CO2削減に繋がる機器になります。

15~30%の省エネ効果

配管に挿入するだけですが、15~30%の省エネ効果が期待されます。

なぜ省エネできる?

空調機の動力は、消費電力の90%を占めています。

その圧縮機の負担を下げる為に、配管に挿入したα-HTが循環物を攪拌(こうはん)することで

省エネ・CO2削減に繋げるという機器になっています。

簡単に取り付け可能で省スペース

高性能空調機への買替に比べて費用が抑えられるだけでなく、

簡単に取り付け可能で、ランニングコストやメンテナンス費用もかからず

スペースも取らない点が魅力です。

詳しくはこちら

「ボイラ」の短期回収可能な省エネ

31.蒸気弁や配管の断熱強化

ボイラの蒸気弁や配管の断熱が不十分だと、エネルギー効率が低くなります。

断熱をしっかりと行うことで、そうしたロスを最小限に抑えます。

「照明」の短期回収可能な省エネ

32.使用区画に合わせた細分化

「テナントオフィスでもできる省エネ」の項でも、

スイッチの近くに「照明エリアマップ」を作成して貼っておく施策をご紹介しましたが

その照明の使用区画を見直し、例えば午後から人がいなくなる区画だけを

消灯できるような環境に電気工事などで合わせることで

不要な照明を消灯して、より省エネに繋げることができます。

33.既存照明の安定器をインバータタイプに変更する

照明の切替といえば、LEDへの切替がまず思い浮かぶ施策かと思いますが、

より安価に、照明の省エネを行う方法として

「既存照明の安定器をインバータタイプに変更する」という施策もあります。

製品例

株式会社トライエンジニアリング 「省エネインバータ安定器 KE9840FPS」」

「給水」の短期回収可能な省エネ

34.節水コマや節水器具の導入

蛇口の中に挿入する「節水コマ」や、蛇口の先端に付ける節水器具などは

水の使用量を50%以上削減できるようなものもあります。

単価もそれほど高くないので、

特に水を良く使用する施設などには効果的な省エネ方法です。

35.トイレに擬音装置を導入する

既に導入している施設も多くなっていますが、

トイレに擬音装置を導入すると、水の節約になります。

「換気」の短期回収可能な省エネ

36.駐車場の換気設備にセンサーを導入する

駐車場の換気設備にセンサーを導入し、CO濃度に応じて換気を行うことで

換気による消費電気量を削減することができます。

製品例

新コスモス電機株式会社 「地下駐車場換気装置用COセンサ KS-7DU」

設備投資による省エネ

続いて、設備投資による省エネ方法についてご紹介していきます。

前項でご紹介した「短期間に回収可能な設備投資」とは異なり、

設備投資の規模も大きく、その分省エネ効果も高い施策になります。

「空調」の設備投資による省エネ

37.熱源機器の台数を適正化する

熱源機器 を複数設置している場合、仮に1台でもまかなえる場合に

複数台で運転しているとエネルギーの無駄になってしまいます。

熱源機器 を導入して時間が経っている場合など

新しい性能の良い 熱源機器 に買い替えることで、台数も減らしてエネルギー効率を上げることができます。

38.冷凍機に変流量方式を導入する

従来の セントラル空調 では、冷凍機から冷水を送り出す際に、一定量を流す

「定流量方式」が一般的です。

しかし、冷風を作る量が少なくて済む季節や時間帯には、

冷凍機から送り出す冷水の量を少なくできた方が省エネに繋がります。

この冷水量を変化させることができるのが「変流量方式」です。

冷凍機を「定流量方式」から「変流量方式」に設備更新することで

より消費電力を削減することができます。

39.外気導入制御システムを導入する

「運用による省エネ」でもご紹介しましたが、

空調の外気導入量を削減すれば、空調の省エネに繋がります。

(その反面、室内のCO2濃度を適切に保っておく必要があります)

この省エネ施策を、人の手では無くシステム制御で行うのが

「外気導入制御システム」になります。

40.全熱交換機を導入する

全熱交換機 については「運用による省エネ」で先に紹介いたしましたが

例えば冷房時には、図のように出て行く空気の温度で、外から入ってきた空気を冷やすことで

空調機器の効率を上げる機器です。

全熱交換機 の導入によって、空調機の負担を軽減し、エネルギーを削減することができます。

41.フリークーリングを採用する

従来の空調機の動き

従来の空調機では、図のように「冷却塔から空調用の冷水」「空調用の冷水から冷却塔」に冷水を流す際には、必ず冷凍機を介するしくみになっています。

この場合、冬季や春秋季のように外気温度が低い時期にも空調機を動かす必要があります。

フリークーリング

それに対して、フリークーリング は、

季節などに応じて冷却塔から直接冷水を供給するシステムです。

冬季や春秋季の外気温が低いときには、冷凍機で水温を下げる必要性も低くなるため、冷却塔から直接供給することで、省エネに繋げます。

フリークーリング では、冬季や春秋季には冷凍機を停止できるため、エネルギーの削減が可能です。

42.BEMSを導入し、空調設備全体を効率化する

BEMS(ベムス)とは「Building Energy Management System」の略で、ビル内で使用する電力の使用量などを「見える化」し、空調や照明設備等を制御するエネルギー管理システムです。

BEMS の導入は、省エネだけでなく、使用エネルギー全体の「見える化」にも役立ちます。

43.夜間蓄熱システム

特に夏季においては、日中は空調などで電気の需要が大きくなるため、

電気料金単価が高くなります。

そのため、比較的電気料金が安価な夜のうちに、冷水や氷を作って蓄熱槽に蓄えておくのが「夜間蓄熱」です。

この「夜間蓄熱」を可能にする空調システムを導入することで、電気料金の削減に繋げます。

「ボイラ」の設備投資による省エネ

44.給湯を「局所式」にする

給湯における「局所式」とは「給湯が必要とされる箇所に小型の給湯器を局所的に配置する方式」のことを言います。

その逆に、セントラル空調 のように、中央でまとめて給湯を行う方式を「中央式給湯方式」と言います。

施設によっては、局所式の方がエネルギー消費を抑えられる場合もありますので、中央式給湯方式と比較してみると良いでしょう。

45.ボイラの「台数制御」

蒸気の必要量に応じて、ボイラの稼働台数を自動制御するシステムを導入することで

エネルギーを削減することができます。

「照明」の設備投資による省エネ

46.LED照明への切替

テナントオフィスの場合には、蛍光灯をテナントで変えられる場合には

「LEDに切り替える」のも効果的な方法です。

照明の場所によっては、90%以上の省エネ効果も期待できます。

▼LEDの削減効果について詳しくはこちら

「その他の設備」の設備投資による省エネ

47.高性能変圧器の導入

変圧器とは?

変圧器(トランス とも言います)は、電力会社から送られてきた電気を、

施設内で使えるように電圧を変換する機器のことです。

電力会社から入ってきた電気は、そのままの電圧では施設内で使えません。

施設内で使える電圧を変えてあげる必要があります。

変圧器 は キュービクル という機器の中に入っています。

キュービクル は、屋外などに設置されている写真のような設備です。

変圧器の構造

変圧器は、以下のような構造で、電圧を変換しています。

例:「1,000V」の電気を「100V」に変える場合

1.まず「1,000V」の電気を「巻き数1,000」の銅線(一次巻線)で「1,000V」で受け取ります。

2.その「1,000V」が「鉄心」を通って流れ、二次巻線に向かいます。

3.二次巻線は「巻き数100の銅線」になっており、受けた電気を「100V」に変換します。

4.そうして100Vに変換された電気が、施設内に流れていくという仕組みです。

変圧器内には「2種類」の電気の損失がある

この 変圧器 の中には、2種類の電気の損失があります。

「鉄心」で起こる「無負荷損」

「無負荷損」とは、電気が「あまり流れていない流れていないとき」にも発生してしまう、

電気の無駄による損です。

電力負荷が無いときにも発生する損なので「無負荷損」と呼ばれています。

「銅線」で起こる「負荷損」

対して、銅線に流れる電流の2乗に比例して、エネルギーの無駄が大きくなるのが「負荷損」です。

つまり電気を使用するほど、無駄が大きくなるのが「負荷損」なのです。

電力負荷が大きくなるほど損が増えるので「負荷損」と言います。

「高性能変圧器」で「無負荷損」を抑える

この 無負荷損 を抑える最も大きな省エネ効果を得られる方法として、

高性能変圧器への切替が効果的です。

高性能変圧器は、鉄損が最も小さく、省エネ補助金の対象にもなりますので

一度採用を検討してみるのも良いでしょう。

サービス例

48.低損失タイプのコンデンサを導入

コンデンサとは?

コンデンサとは、電圧の変動や低下を抑えることで安定した電気を届けるための機器です。

前項で解説した変圧器同様に、キュービクル という機器の中に入っています。

コンデンサにおける損失とは?

コンデンサ においても、変圧器と同様に内部で電気の損失が生まれています。

コンデンサ の場合には、電気を流した際に、一部が有効利用されずに熱として逃げてしまうことで損失になります。

低損失タイプのコンデンサを導入

この損失を抑えた コンデンサ に変更することで、省エネに繋げることができます。

49.人感センサーのエスカレータを導入

エスカレータのあるビルにおいては、人感センサーのエスカレータを導入することで

エネルギーを削減することができます。

50.自家消費型太陽光発電を導入

太陽光発電システムを導入し、施設で使用する電気を自家発電する

「自家消費型太陽光発電」も、省エネには有効な手段のひとつです。

近年では、初期費用のかからない 自家消費型太陽光発電 として

「オンサイトPPA」なども注目されています。

自家消費型太陽光発電 について、詳しくは下記の記事を参考にしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

オフィスビルで行える省エネ施策を「50選」としてご紹介いたしました。

ご紹介した中には、まだやれていない施策などもあったのではないでしょうか?

近年、電気料金の値上がりから、

省エネは企業にとって重要な課題になっています。

本記事が、御社の省エネのお役立ていただけますと幸いです。